Internetabängigkeit

Mensch im Netz

Die digitale Welt hat eine neue Sucht zutage gefördert. Internetabhängige leiden aber oft auch noch an anderen Erkrankungen.

Per Whatsapp chatten anstatt sich mit Freunden zu treffen, die Urlaubsfotos auf Facebook posten anstatt sie persönlich zu zeigen, Computer spielen anstatt auszugehen. Die digitalen Medien nehmen im Alltag heute einen großen Stellenwert ein. Manche Menschen kommen einfach nicht mehr davon los und beschäftigen sich exzessiv im Netz. An der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Ruhr-Universität im Landesverband Westfalen-Lippe (LWL) untersucht Dr. Bert te Wildt dieses Phänomen.

Ein Prozent ist abhängig

Schätzungen zufolge sind etwa ein Prozent der Deutschen im Alter zwischen 14 und 64 Jahren internetabhängig – eine halbe Million Menschen. Schaut man nur auf die 14- bis 16-jährigen, sind es sogar vier Prozent. Das ergab eine vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Studie. Die meisten Betroffenen spielen exzessiv Online-Computerspiele, oft mehr als fünf Stunden am Tag, andere sind süchtig nach Cybersex oder ständig in sozialen Netzwerken unterwegs.

Bert te Wildt verbringt etwa drei Viertel seines klinischen Arbeitsalltags mit internetabhängigen Patienten. Drei bis fünf von ihnen kommen pro Woche auf der Suche nach Hilfe in die LWL-Klinik. „Betroffen sind vor allem junge Männer, die zumeist schon in einem Übermaß mit Internet und Computerspielen aufgewachsen sind“, sagt der Mediziner. „Die Heranwachsenden kommen mit den zunehmenden Anforderungen an Leistungen und Autonomie nicht zurecht. Im Cyberspace spielen sie den strahlenden Helden.“

Wie bei Substanzabhängigkeiten geraten die Betroffenen in einen Teufelskreis der Sucht. „Am Ende hält ausschließlich die virtuelle Welt noch positive Erlebnisse bereit“, so te Wildt. Am LWL-Universitätsklinikum der RUB erforscht er unter anderem, wie die Medienabhängigkeit mit anderen Erkrankungen zusammenhängt.

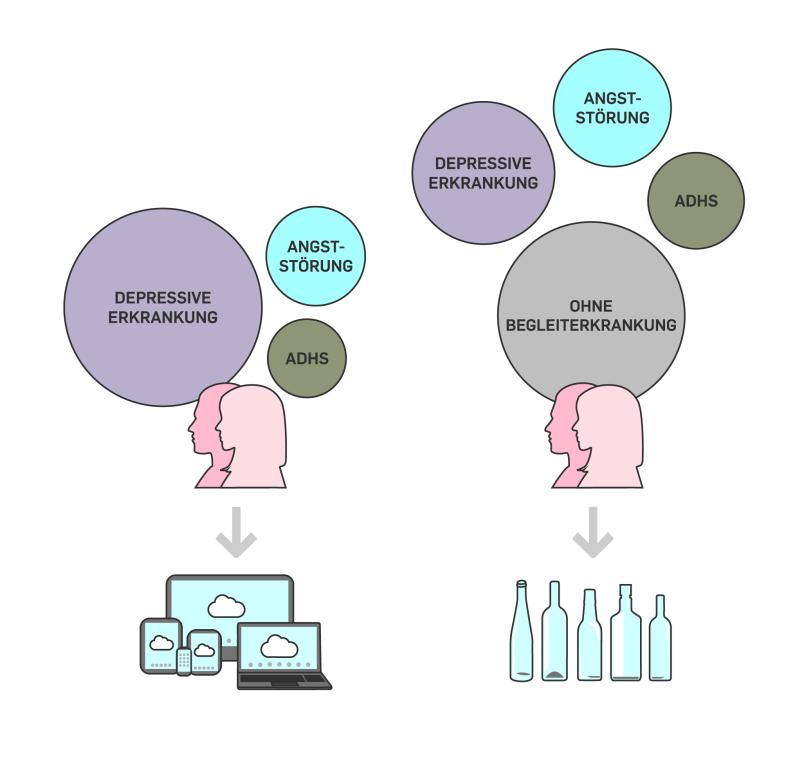

Dazu erfasste er mit seinem Team die Begleiterkrankungen, unter denen internetabhängige Menschen häufig leiden, das sogenannte Komorbiditätsprofil. Um es zu ermitteln, führten die Wissenschaftler mit 25 Patientinnen und Patienten strukturierte klinische Interviews durch, mit denen sich verschiedene psychische Störungen diagnostizieren lassen. Alle getesteten Internetabhängigen wiesen mindestens eine Begleiterkrankung auf. 70 Prozent von ihnen litten an einer depressiven Störung. Außerdem traten Angsterkrankungen auf, insbesondere soziale Phobien, und das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom, kurz ADHS.

Vergleich mit Alkoholabhängigen

Zum Vergleich ermittelten die Forscher das Komorbiditätsprofil von Alkoholabhängigen. Es sah ganz ähnlich aus: depressive Störungen, Angsterkrankungen und ADHS. Im Gegensatz zu Internetabhängigen war allerdings nur etwa jeder zweite Alkoholabhängige von einer Begleiterkrankung betroffen.

Das ist natürlich keine Einbahnstraße, sondern bedingt sich gegenseitig.

„Diese Ergebnisse verdeutlichen die große Bedeutung der Komorbidität für die Internetabhängigkeit“, resümiert Bert te Wildt. Bleibt die Frage, ob die Internetabhängigkeit zuerst da war oder ob sie nur Folge einer anderen Erkrankung ist. „Das ist natürlich keine Einbahnstraße“, sagt der Mediziner, „sondern bedingt sich gegenseitig.“

Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass gewisse Persönlichkeitsstrukturen eine Internetabhängigkeit begünstigen könnten. Mit standardisierten psychologischen Tests bestimmten Bert te Wildt und seine Kollegen Persönlichkeitsmerkmale und -störungen von 30 erwachsenen internetabhängigen Patienten.

33 Prozent der Teilnehmer wiesen eine selbstunsicher-vemeidende Persönlichkeitsstörung auf; sie fühlen sich minderwertig, sind ängstlich im Kontakt mit anderen und ziehen sich zurück. 27 Prozent litten an einer depressiven Persönlichkeitsstörung, 13 Prozent an einer abhängigen Störung mit Trennungsängsten. Noch einmal 13 Prozent zeigten einen negativistischen Charakter, das heißt, sie leisten passiv Widerstand gegen Anforderungen im sozialen und beruflichen Bereich, fühlen sich oft missverstanden und ungerecht behandelt.

Häufig depressive und ängstliche Symptome

Die Internetabhängigkeit geht also häufig mit depressiven und ängstlichen Symptomen einher. Für einen Teil der Betroffenen könnte sie daher auf ähnlich gestörte Persönlichkeitsstrukturen zurückzuführen sein, schlussfolgert te Wildt.

Mit seinem Team untersuchte der Bochumer Mediziner auch, ob sich die Internetabhängigkeit als Begleiterkrankung in anderen Patientengruppen findet. Zu diesem Zweck befragten die Wissenschaftler Patienten mit ADHS und depressiver Störung. In beiden Gruppen stellten sich 24 Prozent der Teilnehmer als internetabhängig heraus; diese Sucht war weder den Patienten selbst noch den behandelnden Therapeuten bewusst gewesen.

„Das spricht dafür, dass Internetabhängigkeit häufig nicht erkannt wird“, sagt te Wildt. Auf eine hohe Dunkelziffer weisen auch Daten aus einer Studie mit Personen hin, die exzessiv Ego-Shooter spielen, mindestens vier Stunden pro Tag über einen Zeitraum von zwei Jahren. Knapp die Hälfte der untersuchten jungen Männer erfüllte die Kriterien für eine Computerspielabhängigkeit, ohne jemals zuvor psychisch krank gewesen zu sein.

Die Diagnose stellte Bert te Wildt anhand der Kriterien des Fachverbandes für Medienabhängigkeit. Inzwischen hat die „American Psychiatric Association“ die Computerspielabhängigkeit auch in das weitverbreitete Diagnosehandbuch DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) aufgenommen.

Keine allgemeingültigen Kriterien

Für eine generelle Internetabhängigkeit beziehungsweise weitere Subformen von dieser gibt es bislang aber keine allgemeingültigen Kriterien. Ebenso fehlt eine spezielle Behandlung, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist. In der Praxis werden daher die gleichen verhaltenstherapeutischen Ansätze angewendet, die sich in der Therapie anderer Süchte bewährt haben.

„Allerdings kommt es bei der Behandlung von Internetabhängigen darauf an, nicht nur das Suchtverhalten weg zu therapieren“, gibt Bert te Wildt zu bedenken. „Eine Befreiung aus der Abhängigkeit im Cyberspace gelingt nur dann, wenn sich die Patienten alternative Handlungsspielräume erschließen, in denen positive Erlebnisse und auch Erfolge in der realen Welt zu erreichen sind.“

Wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie sich die meiste Zeit ihres Lebens aufhalten, nämlich im Internet.

In der Medienambulanz der LWL-Universitätsklinik für Psychosomatik und Psychotherapie durchlaufen Betroffene eine Gruppentherapie, welche zunächst darauf abzielt, das Suchtverhalten zu vermindern oder zu stoppen und neue Handlungsspielräume zu eröffnen. In der anfänglichen Entzugsphase geht es um möglichst konkrete Verhaltensänderungen. Langfristig bedürfen die Patienten in der Regel auch einer weiterführenden Psychotherapie, welche die tiefer liegende Psychopathologie berücksichtigt, einer Suchtverschiebung entgegenwirkt und dauerhaft die Lebensqualität verbessert. Tiefenpsychologische Psychotherapieverfahren finden hier Anwendung.

In der Therapie der Medienambulanz sollen in Zukunft auch Computer und Internet zum Einsatz kommen. Kontraproduktiv? „Es ist wenig hilfreich, negative und positive Wirkungen der neuen digitalen Medien gegeneinander auszuspielen“, sagt Bert te Wildt. „Wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie sich die meiste Zeit ihres Lebens aufhalten, nämlich im Internet. Es geht darum, mithilfe eines integrativen Ansatzes die neuen bahnbrechenden Technologien dahin zu führen, dass sie dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.“