Bildung Armes Viertel, schlechte Chancen

Sag mir, wo du wohnst, und ich sag dir, was du wirst – ein Blick auf über 50 Jahre NRW-Geschichte bestätigt, dass das ansatzweise geht.

Überrascht sind Prof. Dr. Jörg Peter Schräpler und Sebastian Jeworutzki nicht. Die beiden Forscher vom Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung (Zefir) haben mit ihrem Team Daten zum sozialen Status und zur Bildungsbeteiligung aus über 50 Jahren für das ganze Bundesland Nordrhein-Westfalen ausgewertet, um zu sehen, was sich im Lauf des Strukturwandels nach dem Niedergang des Bergbaus verändert hat. Besonderes Augenmerk legten sie auf das Ruhrgebiet.

Für ihre Studie werteten sie die Daten der Volkszählungen 1961, 1970, 1987 und 2011 aus, außerdem Daten zur Bildungsbeteiligung, die die Städte zwischen 1976 und 2015 erhoben hatten. „Es ist die größte Studie dieser Art“, sagt Sebastian Jeworutzki, „und zugleich die kleinräumigste. Wir waren froh, durch die Förderung der Stiftung Mercator die Gelegenheit zu haben, diese Daten im Detail auszuwerten.“

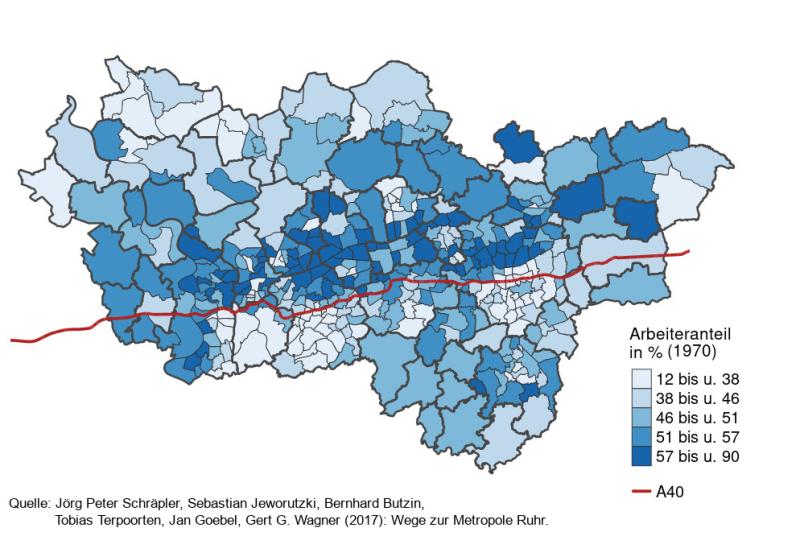

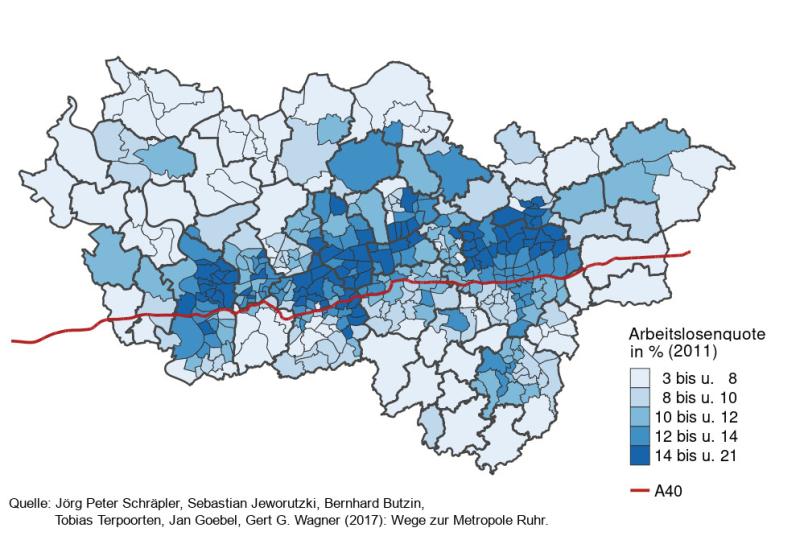

Die A40 ist der Sozialäquator

Die Forscher können auf Basis der Daten zum Beispiel zeigen, was aus den Arbeitervierteln in den Städten geworden ist: Wo früher viele Arbeiter lebten, leben heute viele Arbeitslose, viele Menschen mit Migrationshintergrund, es stehen viele Wohnungen leer. Die A40 erweist sich tatsächlich als Sozialäquator, der vielfach die sozial benachteiligten Viertel im Norden von den begüterten im Süden trennt.

Diese Situation verfestigt sich dadurch, dass die Kinder in den sozial schwachen Vierteln weniger Chancen auf höhere Bildung haben als die in den gutbürgerlichen Quartieren. „Ein wichtiger Indikator für die Teilhabe an Bildung ist für uns der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium, weil sich dadurch der direkte Weg zur akademischen Bildung eröffnet“, erklärt Jörg Peter Schräpler.

Die Studie zeigt, dass die Übergangsquote von Grundschulen in benachteiligten Vierteln zum Gymnasium im Durchschnitt um rund zehn Prozentpunkte niedriger liegt als in besseren Wohnlagen. „Es gibt Schulen, von denen kein einziger Schüler eines Jahrgangs zum Gymnasium wechselt, und es gibt welche, da gehen nahezu alle zum Gymnasium“, beschreibt Jörg Peter Schräpler.

Das soll aber nicht heißen, dass sich in den vergangenen 40 Jahren gar nichts zum Guten verändert hat. „Wir können durchaus Erfolge der Bildungsexpansion belegen“, so Schräpler. „Zum Beispiel verlassen heute viel weniger Menschen die Schule ohne Abschluss als noch Ende der 1970er-Jahre. Aber es haben nicht alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen profitiert.“ So wechseln heute zum Beispiel rund 20 Prozent der nicht-deutschen Kinder aufs Gymnasium. Das sind doppelt so viele wie 1979, aber nur halb so viele wie unter den deutschen Kindern.

Was kann man also tun, um die Bildungschancen gerechter zu verteilen? Jörg Peter Schräpler und Sebastian Jeworutzki haben mehrere Vorschläge: „Zum einen brauchen Grundschulen in sozial schwachen Vierteln besondere Unterstützung, mehr Ressourcen“, so Schräpler, „sie dürfen nicht weiter nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden.“ Zum anderen ist die Sozialpolitik gefragt, benachteiligte Viertel aufzuwerten, in dem sie zum Beispiel attraktiven Wohnraum für Familien schafft.

Des Weiteren haben die Forscher im Projekt einige Grundschulen identifiziert, die zwar in benachteiligten Vierteln liegen, aber dennoch hohe Übergangsquoten zu Gymnasien aufweisen. Von diesen Schulen kann man lernen. Was machen sie anders? Was läuft dort besser?

Auch die Erreichbarkeit von Gymnasien spielt eine Rolle

Außerdem raten die Forscher, die Bildungsplanung nicht wie bisher nur innerhalb der Grenzen einer Kommune anzugehen, sondern regional. „Wir haben uns angeschaut, von welchen Grundschulen Schülerinnen und Schüler zu welchen weiterführenden Schulen gewechselt sind“, erläutert Sebastian Jeworutzki. Dabei hat sich gezeigt, dass es durchaus Verknüpfungen über Stadtgrenzen hinweg gibt, die man einplanen sollte.

Nicht zuletzt spielen auch das Angebot und die Erreichbarkeit von Gymnasien im Umfeld einer Grundschule eine Rolle bei der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die auf diese Schulform wechseln. Anders gesagt: Wo kein Gymnasium in erreichbarer Nähe oder die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr schlecht ist, da sind die Hürden für Grundschüler auch höher, auf eine solche Schule zu wechseln.