Unterwegs mit den Biopsychologen

Zu Besuch bei den Superhirnen des Vogelreichs

Krähenvögel sind unheimlich schlau. Aber im Alltag haben Forscher mit ihnen manchmal ihre liebe Müh und Not.

Acht Augenpaare schauen mich neugierig an. Mit wachem Blick, aber auch etwas skeptisch. Dicht zusammengekuschelt und auf Distanz bleibend sitzen die Dohlen auf ihrer Stange, ganz ruhig. „Hier kann es auch anders zugehen“, erzählt Dr. Jonas Rose. „Wenn die Doktorandin hereinkommt, die mit den Tieren arbeitet, streiten die Vögel, wer auf ihrem Arm sitzen darf.“ Der Biopsychologe forscht seit vielen Jahren mit Krähenvögeln und weiß, dass sie Neues überhaupt nicht mögen. Neue Besucherinnen zum Beispiel, wie mich. Trotzdem darf ich heute live zuschauen, wie die Dohlen eine komplexe Aufgabe lernen, nämlich sich eine Sequenz von Orten zu merken, an denen sie gewesen sind, und welche Farben sie dort gesehen haben. Ein harter Test für das Arbeitsgedächtnis, das bei Menschen und Tieren als kurzfristiger Informationsspeicher dient.

Wenn man das falsche T-Shirt anhat, kann es ein, dass der Vogel nicht zum Arbeiten kommt.

Jonas Rose

Seit einem Jahr trainieren Athene und Kramurx in einer speziellen Voliere, der sogenannten Arena, an der RUB. Dabei sind die Forscherinnen und Forscher auf die Kooperation der Wildvögel angewiesen. Um sie an den Menschen zu gewöhnen, ziehen sie sie von klein auf mit der Hand auf und verbringen sehr viel Zeit mit ihnen. Es kommt auf jedes Detail an. „Wenn man das falsche T-Shirt anhat, kann es ein, dass der Vogel nicht zum Arbeiten kommt“, sagt Rose und gibt zu, dass nicht immer nur die Forscher die Vögel trainieren, sondern es manchmal auch umgekehrt läuft. „Wir hatten mal eine Krähe in unserer Gruppe, die nur beim Versuch mitgemacht hat, wenn der Doktorand seine Hand in den Versuchsraum gehalten hat“, erinnert er sich.

Äußerst intelligent

Unweigerlich muss ich an kleine Kinder denken, die ihre Eltern um den Finger gewickelt haben. Man fragt sich, warum die Forscher die Arbeit mit den exzentrischen Krähenvögeln auf sich nehmen. Die Antwort ist einfach: Sie sind äußerst intelligent, und das obwohl sie evolutionär gesehen weit vom Menschen entfernt sind. Wie ihr Gehirn diese Leistungen vollbringt und was es mit dem von Säugetieren gemein hat, möchte Jonas Rose mit seinem Team herausfinden.

Seine Arbeitsgruppe ist eine von zweien weltweit, die diese Art von Forschung mit Krähenvögeln betreiben. Dass die Tiere zu erstaunlichen Gedächtnisleistungen imstande sind, haben andere Gruppen in den vergangenen Jahren bereits gezeigt.

Ähnliche Fähigkeiten wie Menschen

Lange hatten viele Forscher geglaubt, dass nur Menschen ein episodisches Gedächtnis besitzen, sich also an einzelne Erlebnisse erinnern können, zum Beispiel wie sie gestern in einem Restaurant zu Abend gegessen haben. Verschiedene Experimente haben mittlerweile belegt, dass auch Krähenvögel sich erinnern, was sie wann wo getan haben, und dass sie sogar für die Zukunft planen können.

Es ist jedoch noch unklar, wie ihr Gehirn das schafft. Schließlich ist es völlig anders aufgebaut als das menschliche. Das Arena-Experiment der RUB-Arbeitsgruppe Avian Cognitive Neuroscience soll helfen, den neuronalen Grundlagen auf die Schliche zu kommen. Es testet zwar nicht direkt das episodische Gedächtnis, also nicht die Erinnerung an einzigartige Erlebnisse, aber die Basis dafür: nämlich wie die Vögel kurzzeitig im Arbeitsgedächtnis speichern, was sie wann wo gemacht haben.

Die neuronale Basis finden

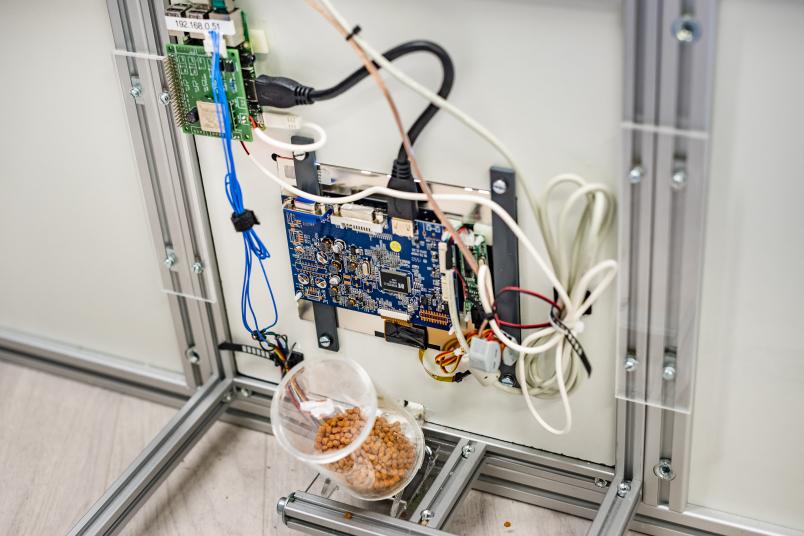

Wir gehen ins Labor, wo eine sechseckige Voliere steht, die an jeder Innenseite dicht über dem Boden einen Touchscreen enthält. Doktorandin Aylin Klarer demonstriert das Experiment. Sie steigt selbst in die Arena, legt dort vor drei Touchscreens kleine Spickzettel aus. Darauf steht „Hafen“, „Campingplatz“ und „Toilette“.

Am Hafen-Touchscreen leuchtet ein blauer Punkt auf, den die Forscherin ein paar Mal mit dem Finger antippt, bevor sie sich schnell umschaut, wo der nächste Punkt erscheint. Am Campingplatz. Sie tippt ihn an, wendet sich dem dritten Punkt am Toilettenhäuschen zu, tippt ihn an – alles in der Hocke, denn das Experiment ist auf Vogel-Augenhöhe ausgelegt. An einem vierten Monitor erscheinen in einer zufälligen Anordnung drei Symbole: Hafen, Campingplatz und Toilette. Diese müssen nun in der gleichen Reihenfolge angetippt werden, in der die Punkte zuvor an den drei Orten erschienen sind. Aylin Klarer macht alles richtig; eine Klappe öffnet sich und Futterkügelchen rollen heraus.

Spickzettel nur für Menschen

Dank der Spickzettel können wir die ganze Zeit nachlesen, wo Campingplatz, Toilette und Hafen eigentlich sind. Aber wie machen das die Vögel? Alle Seiten der Arena sehen exakt gleich aus. Woher wissen sie, welcher Touchscreen am Hafen und welcher am Campingplatz ist? „Die Zuordnungen der Symbole zu den Orten haben die Tiere assoziativ gelernt“, erklärt Jonas Rose. Anfangs haben sie einfach zufällig auf die Symbole gepickt; nur wenn die Reihenfolge stimmte, gab es eine Futterbelohnung. „Es hat nur einen Monat gedauert, ihnen das beizubringen, das können sie richtig gut“, erzählt der Forscher. Athene und Kramurx trainieren dafür jeden Tag zweieinhalb Stunden.

Inzwischen ist der Test allerdings wesentlich komplizierter geworden. Denn an jedem der drei Orte leuchtet nun ein Kreis in einer anderen Farbe auf, entweder blau, rot oder grün. Die Dohlen müssen sich merken, welche Farbe sie an welchem Ort gesehen haben und in welcher Reihenfolge. Die Zuordnung der Farben zu den Orten und die Reihenfolge der Orte ändern sich in jedem Versuchsdurchgang.

Farben schwerer als Orte

Aylin Klarer hockt noch immer in der Arena. Sie demonstriert einen Versuchsdurchgang mit Ort und Farbe. Rot, blau, grün. Das war die Reihenfolge. Aber ging es am Hafen oder Campingplatz los? Gar nicht so einfach! Ohne die Spickzettel wären wir aufgeschmissen. Und die Vögel? „Wenn sie nur die Reihenfolge der Orte nennen müssen, liegen sie in 60 bis 80 Prozent der Durchgänge richtig. Mit den Farben tun sie sich noch schwer“, sagt Jonas Rose. „Wir haben erst kürzlich das Versuchsdesign angepasst, um herauszufinden, woran das liegt.“ Sind es einfach zu viele Informationen für das Arbeitsgedächtnis der Tiere? Oder haben die Forscher bloß noch nicht die richtige Trainingsstrategie gefunden? Das sollen die kommenden Wochen zeigen.

Wir wollten zunächst das Gewagteste ausprobieren, was uns einfällt.

Jonas Rose

Die Biopsychologen könnten das Experiment auch einfacher gestalten. „Aber wir wollten zunächst das Gewagteste ausprobieren, was uns einfällt“, schildert Jonas Rose. Für seine Studien erhält er Fördermittel aus dem Sonderforschungsbereich 874 und aus einem Freigeist-Fellowship der Volkswagen-Stiftung, das speziell für Forschungsvorhaben gedacht ist, in denen Neuland betreten wird und deren Ausgang ungewiss ist.

Noch ist Rose hoffnungsvoll, dass die Tiere die komplizierte Aufgabe lernen werden. Zumindest Athene macht Fortschritte. Kramurx hingegen scheint sich nur den Ort zu merken und die Farbe zu ignorieren. „Diese Vögel sind schlau. Kramurx weiß, dass er mit dieser Strategie genug Futter bekommt, um nicht mehr hungrig zu sein“, so Rose. „Wenn man kognitiv sehr anspruchsvolle Experimente macht, ist der billigere Ausweg oft der attraktivere.“

Unwiderstehliche Mehlwürmer

Mittlerweile hat Aylin Klarer eine der Dohlen für das tägliche Training ins Labor geholt. Ihre Strickjacke hat die Doktorandin dafür ausgezogen, obwohl die Temperaturen draußen heute winterlich sind. „Athene kennt mich nur in Top“, erklärt sie. Klar, Veränderungen unerwünscht. Während die Dohle auf der Stange sitzt, darf ich vorsichtige Annäherungsversuche wagen. Ich strecke meine Hand mit ein paar Mehlwürmern und Futterkügelchen aus. Athene zögert, schaut hektisch hin und her. Für einen Moment befürchte ich, dass sie die Köstlichkeiten verschmähen wird, doch dann schnappt sie zu. „Einem leckeren Würmchen kann sie eigentlich nicht widerstehen“, weiß Klarer.

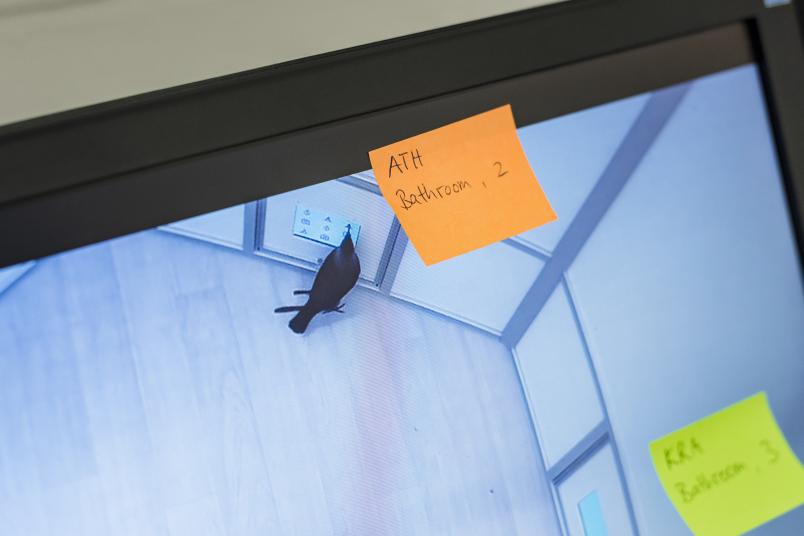

Dann ist es Zeit für die Arbeit. Aylin Klarer setzt die Dohle in die Arena, schließt die Tür und startet das Experiment. An einem Monitor können wir live per Videoübertragung verfolgen, was der Vogel macht. Athene wartet, hüpft ein wenig irritiert hin und her. „Wir sollten rausgehen“, sagt die Doktorandin. „Sie ist es gewohnt, ihre Ruhe im Labor zu haben.“ Wir gehen.

Im Büro können wir die Kamerabilder ebenfalls verfolgen. Als wir dort ankommen, ist Athene bereits fleißig bei der Arbeit. Eifrig hüpft sie von Monitor zu Monitor, pickt die Punkte an und kann es scheinbar kaum erwarten, ihre Antwort geben zu dürfen. Die ersten Versuchsdurchgänge laufen schief. Vielleicht ist Athene immer noch von der fremden Besucherin irritiert, fürchte ich. In dem Moment öffnet sich die Klappe und Futterkügelchen rollen heraus. Richtige Antwort. Ich bin erleichtert.