Mechanik

Gefäßverengungen behandeln oder nicht

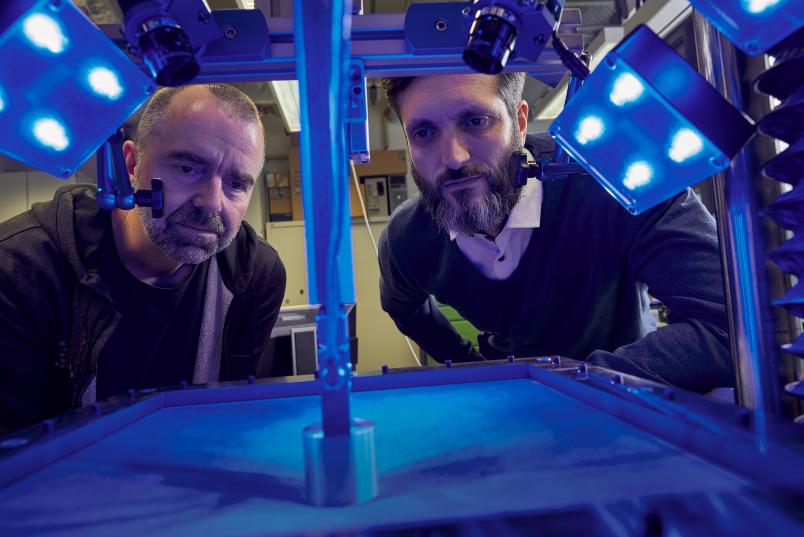

Ingenieurteams simulieren das Verhalten von Blutgefäßen. So wollen sie abschätzen helfen, ob eine Behandlung notwendig ist und wie sie aussehen sollte.

Wenn sich in Arterien Ablagerungen gebildet haben, die das Blutgefäß zu verschließen drohen oder sich lösen und kleinere Gefäße verstopfen könnten, stehen Medizinerinnen und Mediziner vor der Frage, ob und wie sie eingreifen sollten. Eine Möglichkeit, ein verengtes Gefäß wieder durchgängig zu machen, ist die Ballondilatation. Dabei wird von der Leiste des Patienten oder der Patientin durch einen Katheter ein kleiner Ballon bis zur verkalkten Stelle der Arterie vorgeschoben und dort mit Druck aufgeblasen. Dadurch erweitert sich das Gefäß, und das Blut kann wieder fließen.

Bei diesem Eingriff kann allerdings auch einiges schiefgehen. Ist der Druck im Ballon zu hoch, wird das Blutgefäß zu weit aufgedehnt und der Plaque kann einreißen. Oder es kommt zu so starken Verletzungen der Gefäßwand, dass es später Komplikationen gibt.

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen ist

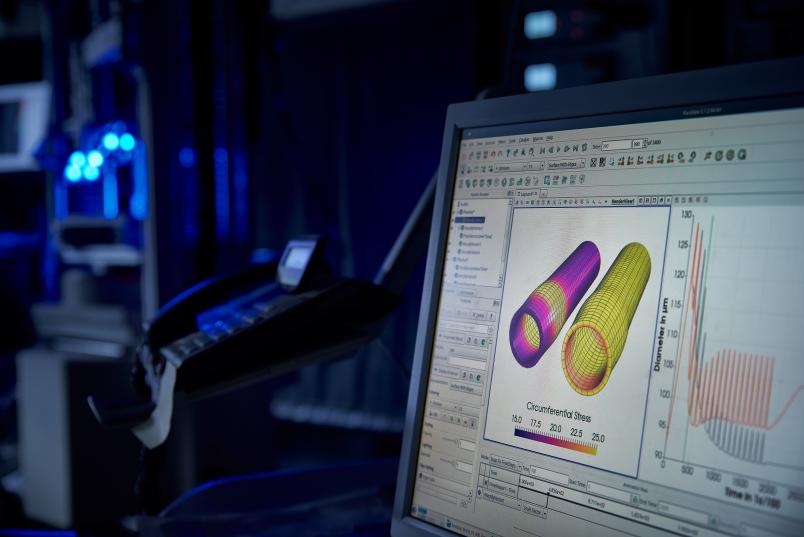

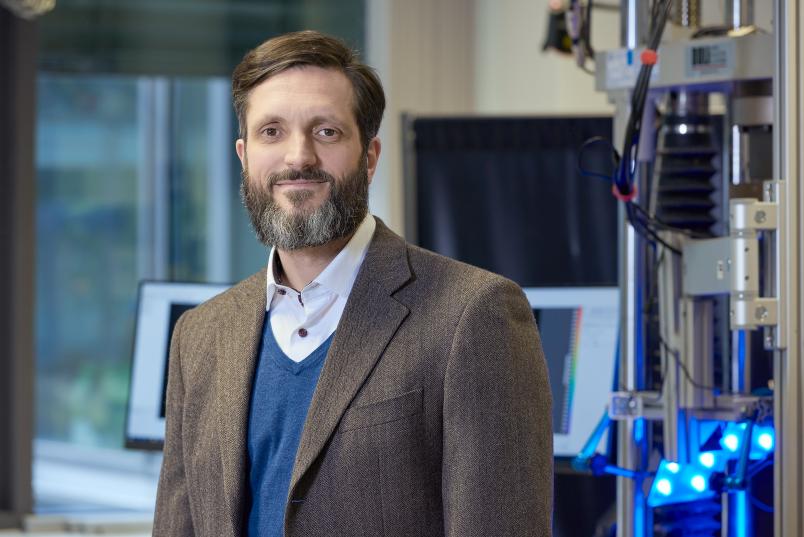

Um solche Vorkommnisse vorhersehen und vermeiden zu können, stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften aufwändige Berechnungen an. Die Mechaniker Prof. Dr. Daniel Balzani und Prof. Dr. Klaus Hackl beschäftigten sich damit, das Verhalten elastischer Gewebe wie Blutgefäße zu simulieren. Daniel Balzani und sein Team konzentrieren sich dabei darauf, das Risiko für mögliche Schädigungen vorab zu berechnen. „Idealerweise erhält ein Arzt dann basierend auf Ultraschalluntersuchungen des Gefäßes eine Wahrscheinlichkeit, mit der zum Beispiel eine Engstelle im Gefäß einen Schlaganfall oder Herzinfarkt verursachen wird“, erklärt Daniel Balzani. „So kann er Therapieentscheidungen fundierter treffen und unnötige Eingriffe und damit Komplikationen vermeiden. Dies spart auch finanzielle Ressourcen, die dann sinnvoller eingesetzt werden können.“

Die Berechnung eines solchen Risikos ist allerdings alles andere als einfach. Über die Materialeigenschaften von Blutgefäßen kann man im Wesentlichen Kenntnisse aus Tierversuchen oder Untersuchungen an den Gefäßen Verstorbener gewinnen. „Wir arbeiten daher mit vereinfachten und automatisierten Modellen, in die wir möglichst viele Eigenschaften der Gefäße integrieren, um patientenspezifische Simulationen zu ermöglichen“, erklärt Daniel Balzani.

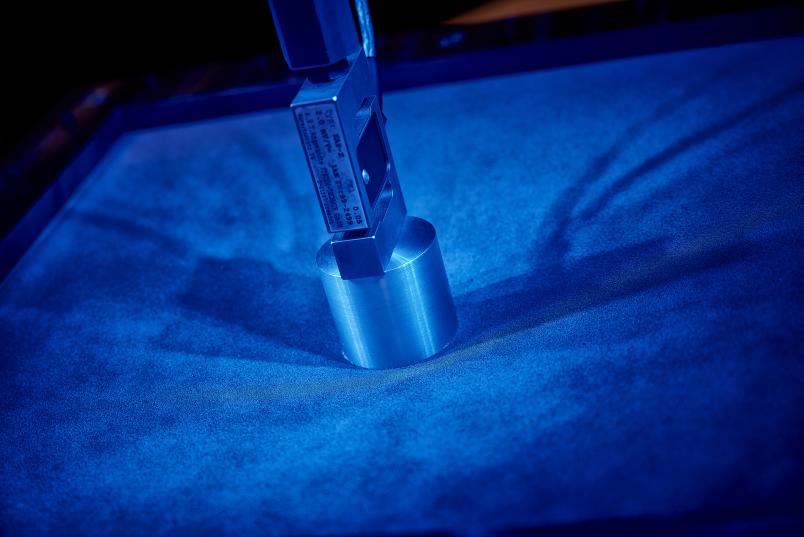

So eine Ablagerung fühlt sich zum Teil an wie nasser Strandsand.

Daniel Balzani

So verlaufen die Fasern im Gefäßinneren quer zum Blutfluss, weiter außen eher in Diagonalrichtung. Neben der Orientierung der Fasern müssen viele andere Effekte bei Simulationen berücksichtigt werden, zum Beispiel die Elastizität der Gefäßwand, die Eigenspannung in der Arterie, die Aktivität der glatten Muskelzellen, die das Gefäß umgeben und seinen Durchmesser aktiv beeinflussen, und die Schädigungen bei einer möglichen Überdehnung des Gefäßes. Ganz zu schweigen von der Beschaffenheit der Plaques, die für die Verengung von Blutgefäßen verantwortlich sind. „So eine Ablagerung ist zwar steif, aber nicht grundsätzlich fest, sie fühlt sich zum Teil an wie nasser Strandsand“, beschreibt Daniel Balzani. Mechanische Experimente sind daher schwierig.

Die Ingenieure setzen bei ihren Berechnungen darauf, dass sich die Strukturen jeweils angepasst an die jeweilige Belastung entwickeln, ganz ähnlich wie sich Muskeln bei stetiger Beanspruchung verdicken. „Mit diesen Informationen können wir sozusagen das optimal passende Material in der Simulation wachsen lassen“, erklärt Balzani. Für jede Gefäßeigenschaft entwickeln die Ingenieure einen eigenen Algorithmus. Schließlich müssen sie alle miteinander gekoppelt und alles zeitgleich berechnet werden. „Ganz so weit sind wir noch nicht“, schränkt Daniel Balzani ein. Einzelne Kombinationen sind jedoch schon umgesetzt. Für die Berechnung dieser miteinander verschränkten Algorithmen müssen Großrechner ran. „Selbst die brauchen einige Tage für die Berechnung zweier Herzschläge“, so Balzani.

Auch Klaus Hackl arbeitet mit seinem Team daran, den Erfolg einer möglichen Ballondilatation vorherzusagen. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei jedoch auf der Computersimulation der Heilung verletzter Gefäße. „Wir möchten auf der Basis von Magnetresonanz- oder Computertomografien des betroffenen Gefäßes dem Arzt oder der Ärztin sagen können, an welche Stelle in einem 3D-Szenario und mit welchem Druck er oder sie den Ballon am besten aufblasen sollte, damit die Behandlung zum gewünschten Erfolg führt und keine so schlimme Schädigung der Gefäßwand hervorruft, dass die Arterie nicht mehr heilen kann“, so Hackl.

Gefäße reißen nicht wie mit dem Messer geschnitten.

Klaus Hackl

Auch er sieht sich mit den komplexen Materialeigenschaften konfrontiert. „Wenn wir nur die Regeln der Thermodynamik anwenden würden, käme bei unseren Berechnungen für Gefäßverletzungen heraus, dass der Körper mit der Zeit immer mehr gesundes durch krankes Gewebe ersetzen würde“, veranschaulicht er. „Der Körper kann das aber gezielt außer Kraft setzen, was wir in unseren Modellen berücksichtigen.“

Die Ergebnisse ihrer Berechnungen vergleichen die Forscher mit experimentellen Daten aus den Untersuchungen von Gefäßen, um zu sehen, ob die Rechnungen plausible Daten liefern. In die entsprechenden Berechnungen bezieht auch Hackls Gruppe Informationen über die Elastizität der Arterienwand, die Beschaffenheit der Plaques sowie des Ballons mit ein. „Gefäße reißen zum Beispiel nicht wie mit dem Messer geschnitten, sondern entlang der Fasern“, so Hackl.

Die Heilung berechnen

Neben Blutgefäßverletzungen ist er auch an der Heilung oberflächlicher Wunden interessiert. Um zuverlässige Prognosen zu erreichen, beziehen die Forscher eine größere Anzahl von Kennwerten über die Eigenschaften der Haut ein und teilen den Wundbereich in unzählige kleine Felder auf. Jedes ist dabei mit jedem anderen verknüpft und alle beeinflussen sich gegenseitig. „Bis wir eine praktische Anwendung haben, wird es noch ein paar Jahre dauern“, schätzt Hackl. „In einfachen Fällen, wie zum Beispiel die Heilung unterschiedlicher Knochen, funktioniert das schon jetzt.“