Medizin

Intensivpatienten sprechen mit den Augen

Wie Eye-Tracking-Systeme die Kommunikation mit schwer kranken Menschen auf der Intensivstation unterstützen können.

Intubiert, beatmet, nicht sprechfähig: Viele Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation sind wegen ihrer Erkrankung nicht in der Lage, sich zu äußern. Sie können ihre Wünsche und Bedürfnisse, Symptombeschreibungen oder Schmerzempfindungen nur nonverbal mitteilen. Neben Augenblinzeln, Lippenlesen und anderen Methoden können Eye-Tracking-Systeme die Kommunikation unterstützen. Das hat eine Arbeitsgruppe unter Federführung der Chirurgischen Klinik des BG Universitätsklinikums Bergmannsheil in Kooperation mit der Psychologischen Fakultät der Fern-Universität Hagen gezeigt. Die Arbeit vermittelt auch Einblicke in das Innenleben schwerkranker Menschen. Die Studie, prämiert mit dem International Paper Award 2021 der „American Association for the Surgery of Trauma“, wurde am 14. Dezember 2021 im Journal of Trauma and Acute Care Surgery online publiziert.

Kommunizieren ohne Stimme

Sprachlos zu sein ist für Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation eine sehr frustrierende Erfahrung – vor allem dann, wenn sie sich selbst als ausreichend orientiert wahrnehmen, um mit ihrem Umfeld zu kommunizieren. Intensivmedizinisch Beschäftigte müssen deswegen im Stationsalltag häufig alternative Formen zur nonverbalen Kommunikation nutzen, um den Bedürfnissen dieser Patienten gerecht werden zu können. Doch nicht immer gelingt dies durch Methoden wie Augenblinzeln, Lippenlesen, Kopfnicken oder durch den Einsatz von Stift und Papier oder Buchstabentafeln. In solchen Fällen könnten Eye-Tracking-Systeme genutzt werden, um Kommunikationsbarrieren zu überwinden.

„Moderne Kommunikationssysteme, die über eine Augensteuerung funktionieren, sind im medizinisch-therapeutischen Bereich seit langem etabliert, beispielsweise bei Menschen mit fortgeschrittenen neuromuskulären Erkrankungen“, erklärt Dr. Christopher Ull von der Chirurgischen Klinik des Bergmannsheils. „Ihr Nutzen als geeignetes Kommunikationsmittel für schwer kranke und nicht sprachfähige Intensivpatientinnen und -patienten ist dagegen bisher kaum erforscht worden.“ Die Arbeitsgruppe der chirurgischen Intensivstation unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Waydhas, Dr. Uwe Hamsen und Oliver Jansen hat in ihre Studie insgesamt 75 Patientinnen und Patienten einbezogen.

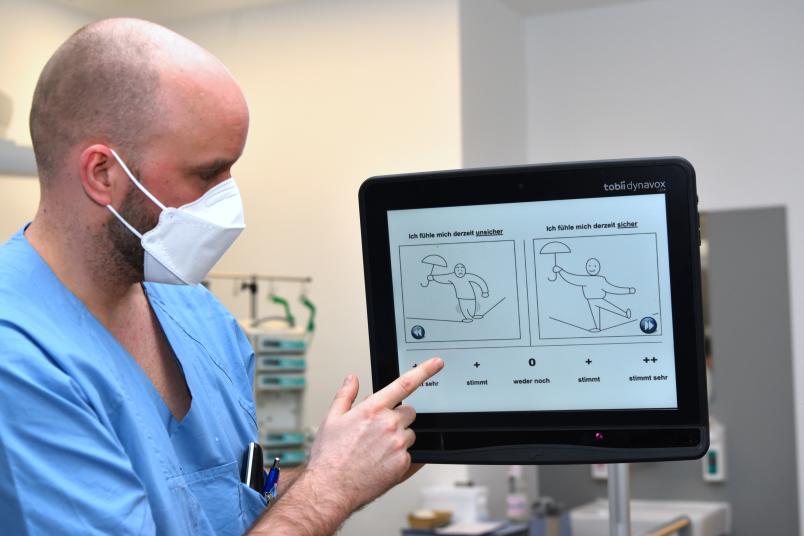

Für die Studie nutzte die Arbeitsgruppe ein kommerziell erhältliches Eye-Tracking-System, das auf ein mobiles Haltersystem montiert und in Blickrichtung der betrachtenden Person positioniert wurde. Das System besteht aus Kameras, Lichtquellen, verschiedenen Bildverarbeitungsalgorithmen und speziellen Softwareprogrammen, die auf einem handelsüblichen PC installiert sind.

Vor der eigentlichen Anwendung wurde das System individuell für jede teilnehmende Person kalibriert. Nach einer kurzen Trainingsphase waren die Patientinnen und Patienten anschließend in der Lage, das System mittels Blickfixierung zu steuern. Auf dem Monitor wurden im standardisierten Studienprotokoll etablierte Skalen und Scores präsentiert, mit denen die Person ihr Schmerzempfinden, ihre Stimmung, ihre Einschätzung ihrer Lebensqualität und ihres Selbstwertgefühls bewerten sollte.

Einblicke in das Innenleben von Schwerstkranken

In den Ergebnissen zeigte sich, dass die teilnehmenden Personen trotz vermeintlich adäquater schmerzlindernder Therapie und regelmäßiger psychologischer Interventionen Schmerzen hatten und eine traurige Grundstimmung vorwiesen. Der Gesundheitszustand wurde im Allgemeinen als schlecht bewertet. Bezogen auf das Selbstwertgefühl gaben die meisten Patientinnen und Patienten an, sich gefangen oder unsicher zu fühlen, frustriert zu sein und missverstanden zu werden. Trotz ihrer schweren Erkrankung befanden sich viele Patientinnen und Patienten dennoch als intelligent, klardenkend, kontaktfreudig und optimistisch.