Widersprüche begegnen uns überall im Alltag. Wer hat nicht schon einmal mit jemanden darüber diskutiert, wessen Wetter-App gerade das korrekte Wetter anzeigt?

Logik

Eine Katastrophe für Aristoteles

Bochumer Forschende untersuchen logische Systeme, in denen Widersprüche beweisbar sind. Dem einflussreichen Philosophen Aristoteles hätte das gar nicht gefallen.

Kein Satz ist sowohl wahr als auch falsch. Das war für Aristoteles sonnenklar. Und im ersten Moment klingt diese Aussage nachvollziehbar. „Widersprüche sind eine Katastrophe für die klassische Logik. Allerdings ist unsere Welt voll von widersprüchlicher Information. Damit müssen wir umgehen“, erklärt Prof. Dr. Heinrich Wansing. Er leitet an der Ruhr-Universität Bochum den Lehrstuhl für Logik und Erkenntnistheorie. Im Rahmen eines Advanced Grants, den der Europäische Forschungsrat mit zwei Millionen Euro fördert, erforscht er mit seinem Team widersprüchliche Logiken.

In der klassischen Logik, wie Aristoteles sie proklamierte, folgen aus widersprüchlichen Aussagen beliebige Aussagen. Philosophinnen und Philosophen sprechen davon, dass eine Theorie durch Widersprüche trivial wird, sie erlaubt dann alle denkbaren Schlussfolgerungen.

Widersprüche halten Einzug in die Logik

Im 20. Jahrhundert änderte sich diese Auffassung und sogenannte parakonsistente Logiksysteme entstanden. Sie fanden einen Weg, mit Widersprüchen umzugehen, ohne dass ihre Theorien beliebige Aussagen zulassen. „Die Bedeutung davon kann man sich im Kontext von Computerprogrammen vorstellen“, erklärt Dr. Grigory Olkhovikov, der im Team von Heinrich Wansing forscht.

„Stellen wir uns eine Datenbank vor, in die verschiedene Leute Werte eintragen“, veranschaulicht er. „Es wird unweigerlich zu Widersprüchen kommen, wenn Person A etwas anderes einträgt als Person B. Trotzdem soll ein Computerprogramm, das mit der Datenbank arbeitet, sinnvollen Output erzeugen.“ Problematisch wäre es, wenn das Programm der klassischen Logik folgen würde und wegen der Widersprüche alle denkbaren Outputs ausgeben würde.

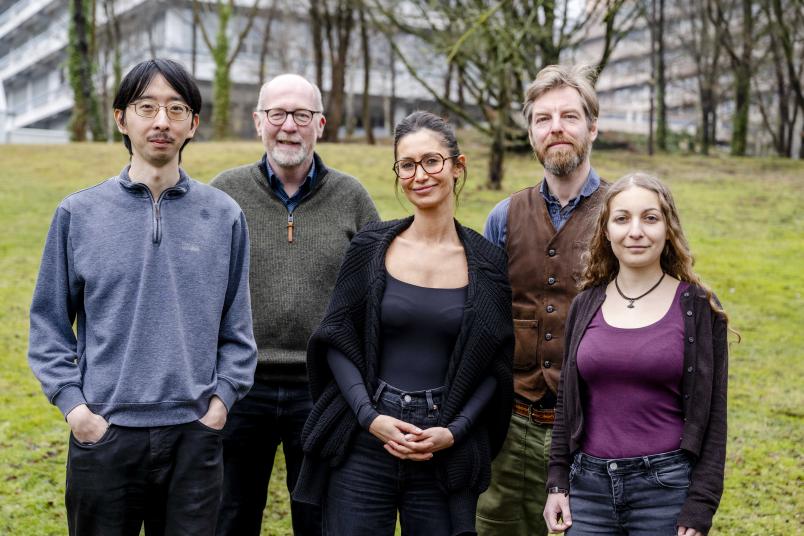

„Uns macht es Spaß an einem Thema zu forschen, das nicht Mainstream ist“, sagt das Bochumer Team vom Projekt „Contradictory logics“: Dr. Satoru Niki, Prof. Heinrich Wansing, Ebru Tekin, Dr. Daniel Skurt und Dr. Sara Ayhan (von links). Außerdem Teil des Teams, aber hier nicht zu sehen, sind Dr. Grigory Olkhovikov und Dr. Edoardo Canonica.

Besser laufen würde es da schon mit Systemen der parakonsistenten Logik: „Anhängerinnen und Anhänger der parakonsistenten Logik mögen Widersprüche auch nicht unbedingt“, so Olkhovikov. „Sie würden oft versuchen, die Widersprüche von dem Teil der Daten zu isolieren, der sich weiterhin klassisch verhält, und falls einige der Widersprüche später aufgelöst werden können, würden sie dieses Ergebnis im Allgemeinen begrüßen und eine der widersprüchlichen Angaben löschen“. Es ist zum Teil auf diese Einstellung zurückzuführen, dass beweisbare Widersprüche in den meisten der existierenden Systeme der parakonsistenten Logik nicht vorkommen.

Dr. Sara Ayhan gibt ein weiteres Beispiel: „Wenn man zwei Wetter-Apps auf dem Handy hat, kann es sein, dass die eine behauptet, dass es in Bochum regnet, die andere, dass es trocken ist.“ Es sei somit sinnvoll zu akzeptieren, dass Information widersprüchlich sein kann. „Die Ablehnung von Widersprüchen, die Aristoteles begründet hat, ist allerdings tief verwurzelt in der westlichen Kultur“, sagt die Forscherin. „In anderen Kulturen, zum Beispiel in Ostasien ist das nicht in dieser rigiden Form der Fall.“

Dr. Edoardo Canonica untersucht in seinem Teilprojekt experimentell, ob Personen bereit sind, Schlussprinzipien zuzustimmen, die zu beweisbaren Widersprüchen führen, und tatsächlich ist dies bei den bisher betrachteten Schlussmustern der Fall.

Radikaler Bruch mit Aristoteles

Die Theorie des Bochumer Teams geht einen Schritt weiter: Sie halten es für theoretisch rational, logische Systeme zu betrachten, die nicht nur die Trivialisierung widersprüchlicher Theorien vermeiden, sondern in denen darüber hinaus bestimmte Widersprüche beweisbar sind.

Deep Dive: Widersprüche beweisen

Deep Dive: Widersprüche beweisen

Manchmal wird die Logik als eine Disziplin betrachtet, die die Gesetze des Wahrseins erforscht. Das Bochumer Team des Projekts „Contradictory Logics“ hingegen fasst die Logik als eine Disziplin auf, die Gesetze des Informationsflusses untersucht. Die Forschenden gehen davon aus, dass es rational ist anzunehmen, dass bestimmte widersprüchliche Information bereits aufgrund der Bedeutung der logischen Operatoren unvermeidbar ist.

Zwei Außenseiter-Themen kommen zusammen

In ihrer Arbeit bringt Sara Ayhan, wie sie selbst sagt, zwei Außenseiter-Themen zusammen, was in der Logik-Community alles von Kopfschütteln bis Begeisterung hervorruft: widersprüchliche Logiken und queer-feministische Theorien. „Die Situation mancher Menschen in der Welt ist widersprüchlich“, stellt sie fest. Zur Veranschaulichung nennt sie genderfluide Personen als Beispiel, deren wahrgenommenes Geschlecht sich mit der Zeit immer wieder verändert: „Manche Menschen identifizieren sich selbst als Mann und Frau. Dabei kann das Verständnis von ‚Mann‘ trotzdem ‚nicht-Frau‘ sein und somit würden sie sich als Frau und auch nicht als Frau verstehen. Vor 50 Jahren hätten die Leute gesagt, dass das nicht sein kann, aber heute finden viele das in Ordnung.“