Physik

Nanochip mit Quantenvorteil

Diese Technik ist potenziell leistungsstärker als der schnellste Supercomputer der Welt.

Ein dänisch-deutsches Forschungsteam hat einen winzigen Chip entwickelt, der auf Quantentechnologie basiert und – wenn er in größerem Maßstab realisiert würde – die Rechenleistung eines klassisch arbeitenden Supercomputers übertreffen könnte. Die Forscherinnen und Forscher zeigten, dass ihr Nanochip diesen sogenannten Quantenvorteil prinzipiell erreichen kann. In dem Chip werden Lichtteilchen, auch Photonen genannt, erzeugt, die als fliegende Quanteninformationseinheiten genutzt werden können. Das Team der Universität Kopenhagen und der Ruhr-Universität Bochum berichtet über die Entwicklung in der Zeitschrift Science Advances, online veröffentlicht am 9. Dezember 2020.

Quantenvorteil durch Überlagerung von Zuständen

Quantencomputer könnten einige Rechenaufgaben bedeutend schneller lösen als klassische Computer, da sie Informationen in hohem Maße parallel verarbeiten könnten. Während ein klassischer Computer mit Bits arbeitet, die entweder den Zustand Null oder Eins besitzen, würden Quantencomputer auf Qubits basieren, die viele verschiedene Zustände gleichzeitig annehmen können. Forschungsgruppen und IT-Unternehmen weltweit arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung einer Technik, die den sogenannten Quantenvorteil Realität werden lässt: ein Zustand, in dem eine Quantentechnologie eine bestimmte Rechenaufgabe schneller lösen kann als die leistungsstärksten Supercomputer der Welt.

Das Team um Prof. Dr. Peter Lohdahl vom Kopenhagener Center for Hybrid Quantum Networks stellte nun einen Chip vor, der gerade einmal ein Hundertstel so dick ist wie ein menschliches Haar und den Quantenvorteil erreichen könnte. Der Nanochip produziert stabile Photonen, in die die Forschenden Quanteninformationen einspeichern können. Die Qualität der einzelnen Photonen muss dabei so hoch sein, dass sie quantenmechanisch ununterscheidbar, also praktisch identisch sind. Werden genug dieser Photonen generiert – und das ist mit dem Chip möglich –, können Rechenoperationen durchgeführt werden, die die Rechenleistung eines klassischen Computers weit übertreffen.

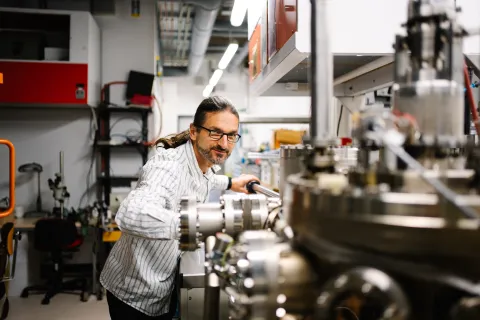

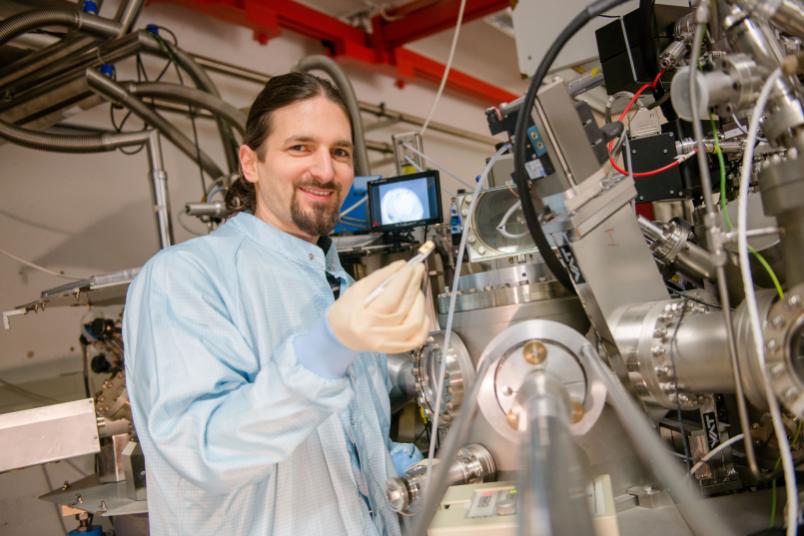

Entscheidend für die Entwicklung war auch die Expertise der Bochumer Gruppe um Dr. Arne Ludwig und Prof. Dr. Andreas Wieck vom Lehrstuhl für Angewandte Festkörperphysik, die Experten für die Herstellung von Halbleiterstrukturen sind, mit denen sich Quanteninformationen speichern und wieder auslesen lassen.

Praxistest braucht großes finanzielles Investment

Noch hat der neu entwickelte Chip den Praxistest nicht durchlaufen, die Physiker haben damit also noch keine Rechenaufgabe schneller gelöst als ein Supercomputer. Ein solches Experiment durchzuführen würde die finanziellen Ressourcen einer Universität weit übersteigen. „Die Photonen, die unser Chip produziert, können vereinfacht gesagt mit den Schaltzuständen auf Transistoren in klassischen Computern verglichen werden, allerdings mit Quantenzuständen“, sagt Arne Ludwig. „Für den Praxistest müsste der Chip nun in einen photonischen Schaltkreis eingebaut, also sozusagen korrekt verdrahtet werden. Die Technik dafür existiert bereits, aber in die Umsetzung müsste viel Arbeit, Zeit und Geld investiert werden.“

Um den Quantenvorteil zu erreichen, müssten die Forschenden in der Lage sein, mit ihrer Technik ungefähr 50 ihrer in dem Chip erzeugten Qubits zu kontrollieren. Diese Marke stammt aus Experimenten der Firma Google, die ihren auf supraleitenden Qubits beruhenden Quantencomputer den Praxistest machen ließ. Dass es möglich wäre, 50 Qubits mit der lichtbasierten Technik zu kontrollieren, zeigte das dänisch-deutsche Team in der aktuellen Arbeit mit theoretischen Methoden. Nun suchen sie nach Partnern aus der Industrie, die den Chip für die praktische Anwendung hochskalieren könnten.

Unterschiedliche Arten von Qubits

Es gibt verschiedene Ansätze für die Entwicklung von Quantencomputern, deren Informationseinheiten auf Atomen, Elektronen oder Photonen basieren können. Jede Technik hat ihre Vor- und Nachteile. Der größte Vorteil der lichtbasierten Technik ist laut den Wissenschaftlern die Tatsache, dass photonische Technologien bereits in der Telekommunikationsindustrie weit verbreitet sind. Beim Hochskalieren der Technik könnte man also an bestehende Infrastruktur andocken.

Quantenpunkte aus Bochum

Das Bochumer Team entwickelte in den vergangenen acht Jahren die Herstellungstechnik für Quantenpunkte immer weiter. Dabei handelt es sich um Strukturen in Halbleitern, die Qubits in Form von Photonen aussenden können. Gemeinsam mit Partnern konzipierten sie Techniken, um Qubits gezielt mit Informationen zu be- und entladen und Informationen über weite Strecken transportieren zu können. Da die Quantenpunkte nahezu perfekt darin sind, einzelne Photonen zu emittieren, sind sie ideal für lichtbasierte Anwendungen.