Proteinforschung

Rezeptorfund hilft, der Evolution in die Karten zu schauen

Was Säugetiere und Hefen können, können Pflanzen nachweislich auch: Proteine über einen besonderen Pfad in Membranen einbauen. Ein Erbe ihres letzten gemeinsamen Vorfahren.

Bestimmte Proteine werden anders in Membranen eingebaut als üblich, weil die dafür notwendige Signalsequenz statt vorn an ihrem hinteren Ende liegt. Der entsprechende Mechanismus und seine Komponenten sind von Hefen und Säugetieren bekannt und gut untersucht. Dass er auch in Pflanzen vorkommt, wurde schon vermutet, aber bisher fehlte der Nachweis eines unverzichtbaren Rezeptors. Ihn konnte das Team um Prof. Dr. Christopher Grefen vom Lehrstuhl für Molekulare und Zelluläre Botanik der Ruhr-Universität Bochum (RUB) nun experimentell nachweisen. Die Forscherinnen und Forscher berichten in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS vom 5. Januar 2021 online vorab.

Pfad für bestimmte Proteine

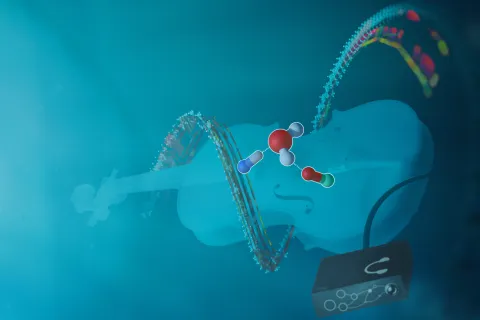

Membranproteine sind neben Lipiden zentraler Bestandteil aller biologischen Membranen und erfüllen wichtige Funktionen beim Transport und der Informationsübertragung innerhalb und zwischen den Zellen. Die Mehrheit der Membranproteine wird anhand von Signalsequenzen am Anfang des Proteins von einem Signalerkennungspartikel erkannt und noch während ihrer Synthese in die Membran des endoplasmatischen Retikulums eingebaut. Von dort aus werden die Proteine an die meisten wichtigen zellulären Membranen transportiert.

Es gibt jedoch eine funktional wichtige Familie von Membranproteinen, deren Signalsequenz erst am Proteinende liegt. „Folglich können diese Proteine nicht auf diesem Weg in die Membran integriert werden“, erklärt Erstautorin Lisa Yasmin Asseck. Diese sogenannten tail-anchored, kurz TA-Proteine nutzen einen Mechanismus, der als GET-Pfad bezeichnet wird. GET steht für Guided Entry of TA Proteins.

Transport und Einbau

Zentrale Komponente des Pfads ist ein in der Zellflüssigkeit gelöstes Vehikel, die zytosolische ATPase GET3. Sie überführt die entstehenden TA-Proteine während ihres Zusammenbaus an die Rezeptoren GET1 und GET2, die an das endoplasmatische Retikulum gebunden sind und für den Einbau der neuen Proteine sorgen.

Während der Pfad mit all seinen Komponenten für Säugetiere und die ihnen näher verwandten Hefen komplett beschrieben ist, war das für Pflanzen bisher nicht gelungen. „Einige Komponenten konnten in Pflanzen aufgrund von Sequenzähnlichkeiten identifiziert werden, aber von dem Rezeptorprotein GET2 fehlte jede Spur“, so Christopher Grefen.

Ein sehr altes Erbe

Seinem Team ist es nun gelungen, diesen bislang unentdeckten Rezeptor in der Modellpflanze Ackerschmalwand, wissenschaftlich Arabidopsis thaliana, zu identifizieren. Durch gezielte Ausschaltung des Rezeptors – unter anderem durch die Genschere Crispr/Cas9 – konnten die Forscherinnen und Forscher auch seine Funktion genauer untersuchen. „Die Ackerschmalwand ohne GET2-Rezeptor bildet im Vergleich zum Wildtyp lediglich kürzere Wurzelhaare aus“, berichtet Grefen. „Das schränkt das Wachstum der Pflanzen unter Laborbedingungen nicht ein, könnte aber im Freiland ein Problem sein – vor allem bei Wassermangel.“ Säugetiere ohne GET2-Rezeptor sind hingegen nicht überlebensfähig. Hefepilze überleben, weil sie einen Backup-Mechanismus entwickelt haben, der bei fehlendem GET2-Rezeptor einspringt.

Interessant für die Biologen ist die Entdeckung, dass die GET2-Rezeptoren der verschiedenen Organismen trotz einiger Sequenzunterschiede große strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen. „Das deutet darauf hin, dass ihre Funktion evolutionär konserviert ist. Das heißt, dass es den GET-Pfad schon sehr lange gibt und die heutigen Organismen ihn von ihrem letzten gemeinsamen Vorfahren in der Evolution geerbt haben“, erklärt Christopher Grefen. „Die Entdeckung der Proteinsequenz von GET2 aus der Ackerschmalwand liefert ein wichtiges Puzzleteil zum Verständnis der Art-übergreifenden Evolution des GET-Pfads und bildet gleichzeitig die Grundlage für weitere Studien in anderen Pflanzen- und Algenarten.“