Ruhrdeutsch

„Wat hasse gesacht?“

Wenn man sich „einmuckeln“ möchte, weil das Wetter so „usselig“ ist, und man „rammdösig“ wird, weil die Nachbarskinder den ganzen Tag „am bölken sind“, gibt es keinen Zweifel mehr: Dann ist man mitten im Ruhrgebiet.

Das Ruhrdeutsch, das die Menschen im Ruhgebiet sprechen, unterscheidet sich nicht nur im Wortschatz vom Hochdeutschen, auch Aussprache und Satzbau weisen Besonderheiten auf. Doch wie hat sich die Sprache im Ruhrgebiet im Laufe der vergangenen 30 Jahre verändert? Gab es durch den sozialen Wandel auch einen Sprachwandel? Diesen Fragen gehen Linguisten der RUB auf den Grund.

Der Startschuss für dieses umfangreiche Projekt fiel schon in den 1980er-Jahren: Zwei Feldforscher der RUB zeichneten damals Gespräche mit Kleingärtnern im gesamten Ruhrgebiet auf. Dies waren weniger Interviews als lockere Plaudereien – ungezwungen und authentisch. Es ging um Laubeneinbrüche, um Schädlingsbekämpfungsmittel, kurz: um emotional besetzte Themen, bei denen die Kleingärtner so richtig in Fahrt gerieten.

Falsche Vorurteile

Das Ziel des damaligen Projekts an der RUB: „das Ruhrdeutsche aus der Schmuddelecke zu holen“, erklärt die Linguistin Dr. Kerstin Kucharczik, die das KGSR-Projekt (Korpus der gesprochenen Sprache des Ruhrgebiets) heute leitet. Vor dem Ersten Weltkrieg zogen viele Migranten von Osteuropa in das Ruhrgebiet. „Daraus entstand das falsche Vorurteil, dass das Polnische und das Schlesische das Ruhrdeutsche verformt hätten“, so Kucharczik. So wie die Menschen im Ruhrgebiet der Migration kritisch gegenüberstanden, so lehnten sie auch das sogenannte „Pollacken-Deutsch“ ab. Erst durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema konnte nachgewiesen werden, dass andere Sprachen kaum Einfluss auf das Ruhrdeutsche hatten.

Auf Basis der Interviews mit den Kleingärtnern entstanden so diverse wissenschaftliche Publikationen, danach gerieten die Aufnahmen allerdings in Vergessenheit. Unter anderem auch, weil die Tonbänder nur analog vorlagen und in dieser Form irgendwann nicht mehr verwendet werden konnten. „Das ist viel zu schade“, dachte sich Kerstin Kucharczik, als sie vor 16 Jahren an die RUB kam. Schade vor allem deswegen, weil keine der anderen großen Universitäten im Ruhrgebiet über ein zugängliches Korpus – also eine Sammlung von Texten oder Tondokumenten – zum Ruhrdeutschen verfügt.

Also belebte Kucharczik das Projekt nicht nur neu, sondern stellte es auch auf neue Füße: Zunächst sollten die analogen Tonaufnahmen digitalisiert werden, um sie zu erhalten und in der Lehre einzusetzen. Als zusätzliche Herausforderung sollten neue Aufnahmen entstehen, um das Ruhrdeutsche von heute mit dem von damals zu vergleichen.

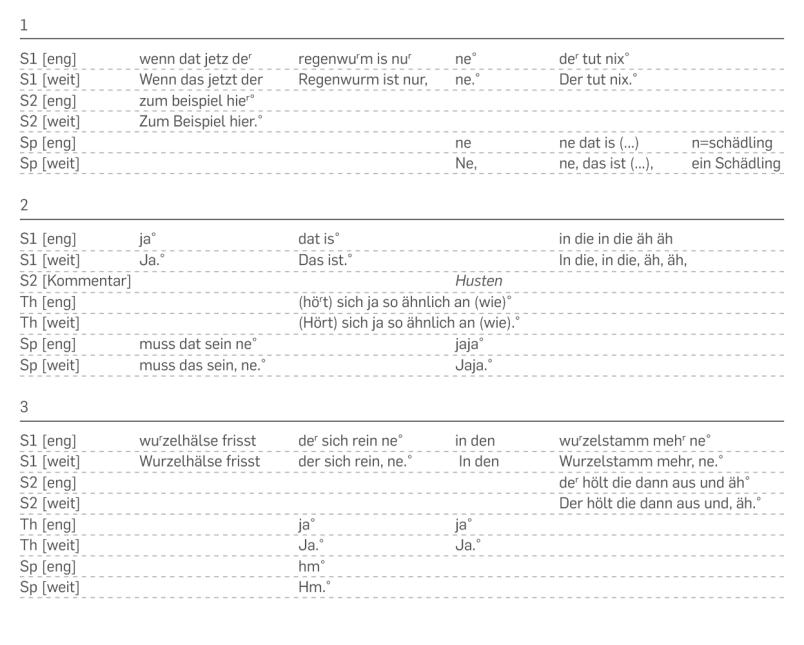

Nach der Digitalisierung der 120 Stunden Tonmaterial, die anderthalb Jahre in Anspruch nahm, stand aber zunächst die Transkription im Mittelpunkt. Ein Gesprächsverlauf wird hierbei haargenau zu Papier gebracht und bietet so die Grundlage für eine exakte Analyse. Um solch ein Gespräch übersichtlich und lesbar zu transkribieren, benutzen Linguisten die sogenannte Partiturschreibung.

Wir wollten noch genauer die Spezifika des Ruhrdeutschen beschreiben.

Kerstin Kucharczik

Zwar existierten bereits vereinzelt Transkripte der Tonaufnahmen aus den 1980er-Jahren, diese reichten für die aktuelle Analyse aber nicht aus: „Wir wollten noch genauer die Spezifika des Ruhrdeutschen beschreiben“, sagt Kerstin Kucharczik. Das Problem: In den geläufigen Transkriptionsverfahren, die sich am Standarddeutschen orientieren, fehlten die adäquaten Darstellungsmittel. Wie soll man aber ein sprachliches Phänomen wie das ruhrdeutsche „scho’ma’“ (hochdeutsch „schon mal“) transkribieren, wenn es dafür kein passendes Zeichen gibt?

Sich dieser Problematik bewusst, entwickelte das KGSR-Projektteam eigene Transkriptionskonventionen, die sich an etablierten Verfahren orientieren, diese aber noch erweitern: Sie setzen genau fest, welches Zeichen verwendet wird, wenn die Aussprache im Ruhrdeutschen von der standarddeutschen Aussprache abweicht. Um beispielsweise das Zusammenziehen zweier Wörter (Kontraktion) zu markieren, schlagen die KGSR-Konventionen ein Gleichheitszeichen vor: Das gesprochene „scho’ ma’“ wird so in der Transkription als „scho=ma“ notiert.

Die KGSR-Konventionen beleuchten die Phonetik – also den Klang – des Ruhrdeutschen in einer Genauigkeit, die bislang einmalig ist – somit bieten sie all denjenigen eine wichtige Grundlage, die sich wissenschaftlich mit dem Ruhrdeutschen beschäftigen möchten. Wer eine Hausarbeit zu dem Thema schreibt, kann seit April 2012 zudem in der Universitätsbibliothek der RUB auf das komplette Korpus aus den 1980er-Jahren samt Transkripten zugreifen. Von den 120 Stunden Tonmaterial hat das KGSR-Projektteam etwa ein Prozent transkribiert. Klingt wenig, es steckt aber viel Arbeit dahinter: Um eine Minute Tonmaterial zu verschriftlichen, benötigt man zwischen 100 und 150 Minuten Zeit.

Stoff für Hausarbeiten bietet das Ruhrdeutsche genug. Gibt es doch neben der eigenwilligen Aussprache („Hömma, wat soll dat?“) auch einige sogenannte Sonderlexeme, bei denen „Nicht-Muttersprachler“ nur mit den Achseln zucken können: zum Beispiel „niggelig“ (hochdeutsch „neugierig“), „usselig“ („dreckig“, „ungepflegt“) oder „ösig“ („schlecht gelaunt“). Ganz typisch für die Umgangssprache im Ruhrgebiet ist auf Ebene der Grammatik zum Beispiel der sogenannte am-Progressiv: „Ich bin am arbeiten“ anstatt „ich arbeite“. Fragen für eine wissenschaftliche Arbeit drängen sich da nahezu auf: Gibt es ähnliche Phänomene in anderen Regiolekten, zum Beispiel im Rheinischen? Woher kommt ein Wort wie „ösig“? Mit welchen Verben tritt der am-Progressiv auf? Das Korpus bietet hier eine wertvolle Forschungsgrundlage.

Der Fokus des KGSR-Projekts liegt momentan vor allem darauf, ein Neu-Korpus zu erstellen, das man mit den Tonaufnahmen aus den 1980er-Jahren (Alt-Korpus) vergleichen kann. Dazu geht es wieder an die Hecken und Zäune: Im Sommer 2012 werden zwei wissenschaftliche Hilfskräfte erneut Interviews in den Schrebergärten des Ruhrgebiets durchführen.

Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden sie versuchen, dieselben Themen wie in den 1980er-Jahren anzuschneiden. Eins wird sich aber ändern: Auch Frauen kommen dieses Mal ans Mikro. Wieso das in den 1980er-Jahren nicht geschehen ist? „Die haben lieber ihre Männer vorgeschickt – die heutige Situation wird sicherlich eine andere sein“, sagt Kerstin Kucharczik. Und das auch in anderen Punkten: Zum Beispiel erwartet die Projektgruppe, dass mittlerweile mehr Personen mit Migrationshintergrund in den Gartenanlagen zu finden sind.

Auf Grundlage der Interviews möchte das Projektteam eine Reihe von Fragen beantworten: Wie haben sich Wortschatz, Aussprache und Grammatik des Ruhrdeutschen im Vergleich zu den 1980er-Jahren verändert, gibt es neue Einflüsse durch andere Sprachen, zum Beispiel Türkisch? Kurz: Hat der soziale Wandel auch einen Sprachwandel nach sich gezogen? Von den Aufnahmen über die Transkription bis zum Abschlussbericht kalkuliert Kerstin Kucharczik eine Dauer von mehreren Jahren ein. Ob dafür Drittmittelgelder fließen, ist noch nicht klar – bislang haben alle Beteiligten unentgeltlich am Projekt mitgewirkt.