Hörgeräte

Ein Einblick in die Arbeit eines Kommunikationsakustikers

Was der NASA-Überlebenstest und ein Ratespiel mit 20 Fragen mit der Entwicklung von Hörgeräten zu tun haben.

„Befindet sich der Gegenstand innerhalb des Hauses?“

„Ja.“

„Im Bad?“

„Nein.“

„In der Küche?“

„Ja.“

„Ist er ein Möbelstück?“

„Als Möbelstück würde ich ihn nicht bezeichnen.“

„Ist es ein Gerät?“

„Ja.“

„Kann es die Temperatur verändern?“

„Ja.“

„Ist es der Kühlschrank?“

„Ja.“

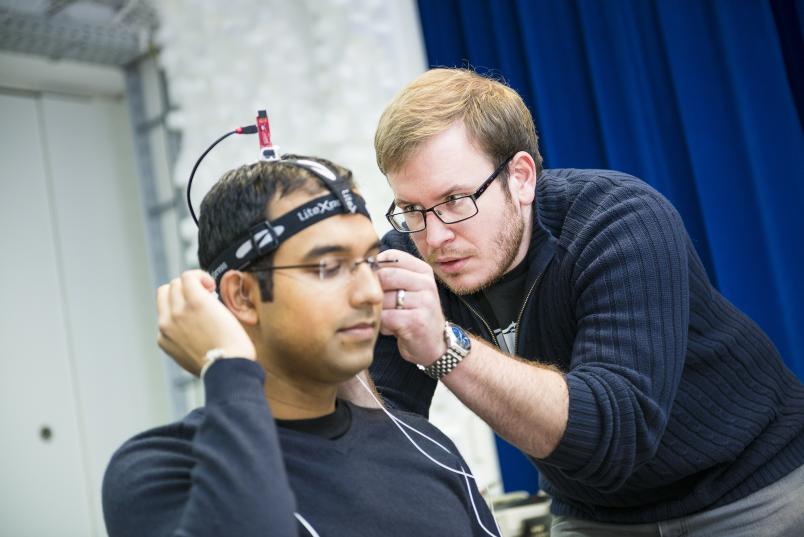

Zwei Männer sitzen sich gegenüber in einem kargen Raum, dem nur die blau schimmernden Stoffvorhänge, die die Wände verkleiden, etwas von der technischen Atmosphäre nehmen. Kabelstraßen scheinen aus allen Ecken zu kommen, einige von ihnen verschwinden in kleinen schwarzen Boxen, verzweigen sich, laufen über den Tisch, zurück auf den Boden und enden in Computern.

Sie sind ein Teil der Technik, die Dr. Alan Archer-Boyd hilft, alles aufzuzeichnen, was beim „Spiel der 20 Fragen“ passiert. Am Institut für Kommunikationsakustik wird es nicht aus Spaß gespielt, sondern für die Forschung.

Archer-Boyd analysiert, welche Kopfbewegungen Menschen in Unterhaltungen machen. Sein Ziel ist es, diese Informationen zu nutzen, um die Leistung von Hörgeräten zu steigern. Über Bewegungssensoren, wie sie auch im Smartphone eingebaut sind, könnten die Hörgeräte der Zukunft Kopfbewegungen erfassen.

Kopfbewegungen könnten beim Hören helfen

Zurzeit operieren die technischen Helfer basierend auf der Annahme, dass die Quelle für das Gehörte direkt vor der Person liegt. Bewegt diese aber den Kopf, verschiebt sich die Schallquelle, und das Gerät hört quasi in die falsche Richtung.

Hätte es Informationen über Kopfbewegungen, könnte es sich entsprechend darauf einstellen. Informationen über typische Kopfbewegungen beim Sprechen, Zuhören und beim Sprecherwechsel könnten darüber hinaus auch in die Algorithmen der Hörgeräte einfließen. So könnten diese anhand der Kopfbewegungen Veränderungen in der Gesprächssituation vorausahnen.

Bislang nur wenige Analysen verfügbar

Bislang gibt es jedoch nur wenige quantitative Analysen zu Kopfbewegungen in Gesprächen. Alan Archer-Boyd erhebt genau solche Daten, und zwar in unterschiedlichen Situationen: ohne Hintergrundgeräusche und mit Stimmenwirrwarr, mit viel Hall und mit wenig Hall.

Für diesen Zweck zeichnet der schottische Gastwissenschaftler in Bochum simultan Ton, Video und Kopfbewegungen auf. Die Computer im Labor sind in schallisolierende Pappboxen verpackt, damit die Lüftergeräusche nicht die Aufzeichnungen stören.

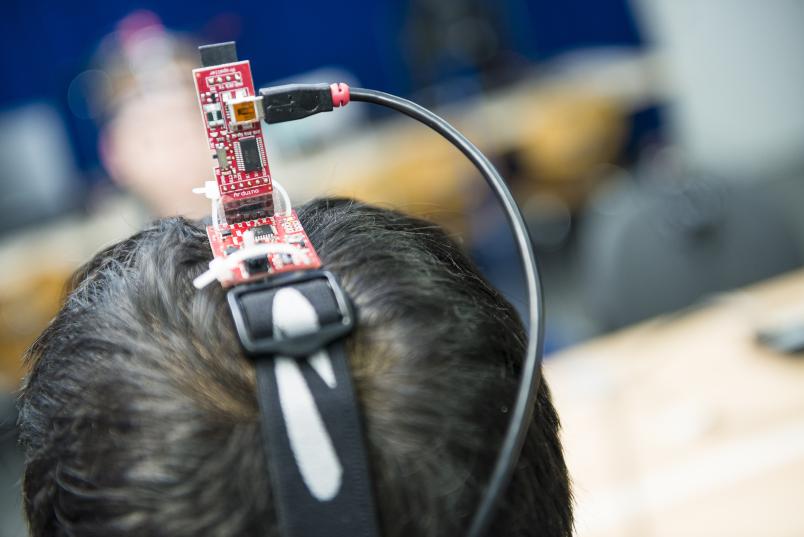

Ein dehnbarer Gurt, ähnlich wie bei einer Stirnlampe, hält die Bewegungssensoren auf dem Kopf. Mit den Mikrofonen von Hörgeräten wird das Gespräch aufgezeichnet. Kleine Webcams schauen von der Tischplatte auf die Probanden und speichern ein Video des Versuchs.

„Das Video hilft mir, aus den Audiodaten herauszubekommen, welche der Personen gerade spricht“, sagt Archer-Boyd. Das ist besonders dann schwierig, wenn er Gesprächssituationen mit vier Personen erfasst.

Zu viert im Überlebenstest

Neben dem „Spiel der 20 Fragen“ für zwei Personen lässt Archer-Boyd seine Probanden auch einen NASA-Überlebenstest durchführen. Eine Gruppe von vier Leuten muss sich vorstellen, in einer bestimmten Situation festzustecken, und eine Liste mit Gegenständen nach ihrer Überlebenswichtigkeit sortieren. Dabei entsteht eine realistische Gesprächssituation, die mit verschiedenen Probanden in ähnlicher Form reproduzierbar ist.

Nach den Tests unterteilt Alan Archer-Boyd die Audiodaten in Phasen des Zuhörens und des Sprechens, und analysiert, welche Arten von Kopfbewegungen wann auftreten. Noch läuft die Datenerhebung und er muss weiter Geduld haben, bis die ersten Ergebnisse vorliegen.

Seine Vermutung: „Ich gehe davon aus, dass wir erst einmal nur ganz allgemeine Aussagen machen können“. Denn Kopfbewegungen sind vielfältig, unter anderem auch kulturabhängig, und bislang gibt es noch wenig quantitative Daten in diesem Forschungsbereich, auf die er aufbauen kann. „Aber irgendwo muss man ja anfangen“, so der Forscher.