Neuropsychologie

Denise Soria Bauser weiß, was wir denken

Es ist Traum und Albtraum zugleich: anderen Menschen ins Gehirn zu schauen und ihre Gedanken zu lesen. Am Institut für Kognitive Neurowissenschaft gehört der Blick in fremde Köpfe zum Alltag.

Kabel verlegen, in bräunlich-schleimiger Masse herumwühlen und viele feine Linien beobachten: Das sind nicht unbedingt Tätigkeiten, die einem als Erstes in den Sinn kommen, wenn man an die Neuropsychologie denkt.

Doch das sind die Tätigkeiten, die mich bei meinem Tag mit Dr. Denise Soria Bauser vom Institut für Kognitive Neurowissenschaft erwarten. Denn diese infantil anmutende Arbeit braucht es, um herauszufinden, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir menschliche Gesichter und Körper sehen.

Körper mit und ohne Kopf

Wir sitzen in einem Raum mit dem typisch sterilen RUB-Charme: Drei hohe weiße Wände, grau eingerahmte Fenster, durch die wir auf die parkenden Autos in der G-Südstraße blicken, Linoleumboden und zwei braune große Schreibtische.

Als Erstes will ich wissen, was genau Soria Bauser an der Wahrnehmung von Gesichtern und Körpern so interessiert. Sie erzählt, dass es bereits einige Studien darüber gibt, wie und in welchem Teil des Gehirns Gesichter verarbeitet werden. Bisher noch recht unerforscht sei allerdings die neuronale Wahrnehmung und Verarbeitung von Körpern.

„Es gibt Studien, die zeigen, dass für die Körperverarbeitung die gleichen Hirnbereiche aktiviert werden wie bei der Gesichtsverarbeitung“, erzählt Soria Bauser. „Wir testen, wie sich die Körperverarbeitung ändert, wenn wir Bilder von Körpern mit und ohne Kopf zeigen. Wird der Körper ohne Kopf überhaupt ganz wahrgenommen?“

Um das herauszufinden, zeigt die Neuropsychologin den Probanden Bilder von menschlichen Körpern. Zu Beginn ohne Kopf. Nach und nach wird der Kopf dann von komplett transparent in Graustufen immer sichtbarer, bis er auf den letzten Bildern vollständig gezeigt wird.

Wie eine Neuropsychologin herausfindet, ob der Kopf für die Körperwahrnehmung eine Rolle spielt, soll ich im Labor nun selbst ausprobieren.

Wie beim Friseur

Durch den langen, schmalen Gang und ein Treppenhaus gehen Denise Soria Bauser, Britta Hardwigsen und ich eine Etage nach oben und hinein in ein fensterloses Labor. Britta Hardwigsen ist Praktikantin am Lehrstuhl und stellt sich als Testperson für meine ersten vorsichtigen Schritte als Neuropsychologin zur Verfügung: Ich darf an ihr eine EEG-Messung machen. EEG steht für Elektroenzephalographie.

Die EEG misst die elektrische Aktivität im Hirn, die entsteht, wenn unsere Nervenzellen miteinander kommunizieren. Denn unaufhörlich blitzt es durch unseren Schädel. Jeder einzelne Gedanke, jede noch so kleine Bewegung sind elektrische Impulse.

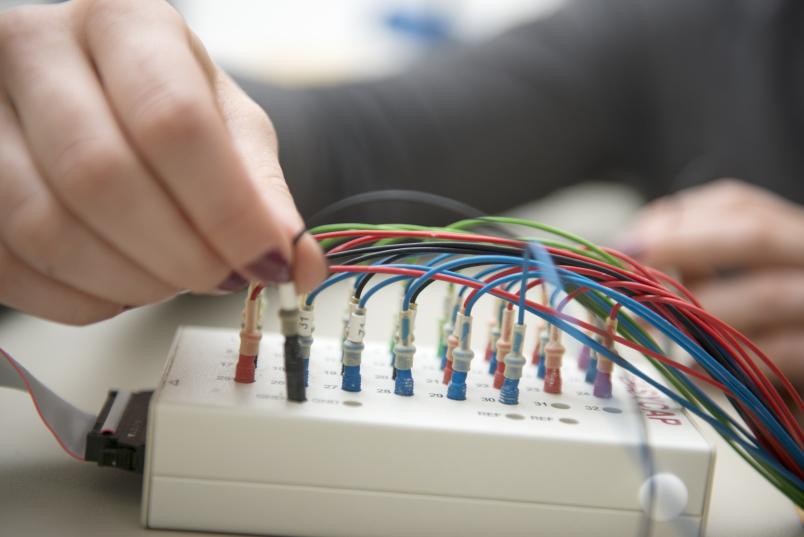

Nun geht es zu wie beim Friseur: Hardwigsen nimmt auf einem schweren, schwarzen Lederstuhl Platz und ich lege ihr einen schwarz-pink gemusterten Umhang über die Schultern. Statt eines neuen Haarschnitts verpasse ich ihr eine nicht ganz modische EEG-Kappe mit vielen Löchern. Als die Kappe korrekt platziert ist, klicken wir die Elektroden in die Halterungen auf die Löcher – jede Reihe in einer anderen Farbe.

[Bilderstrecke]

„Ich habe bis 14 Uhr Zeit. Dann muss ich zu einem Seminar und vorher ja noch Haare waschen“, sagt Hardwigsen. „Wieso Haare waschen?“, frage ich verdutzt. „Wegen der Matsche, die wir ihr jetzt da hineinschmieren müssen. Eine salzhaltige Masse, die die elektrischen Signale der Hirnaktivität an die Elektroden weiterleitet“, erklärt Soria Bauser und zieht mit einer Plastikspritze die erste Portion auf.

Die Tätigkeit, jemandem Matsche durch Löcher in einer weißen Kappe auf die Kopfhaut zu spritzen, hatte mich schon genug überrascht. Doch nun fangen Denise Soria Bauser und ich auch noch an, mit langen Wattestäbchen die salzhaltige Masse in die Kopfhaut einzumassieren.

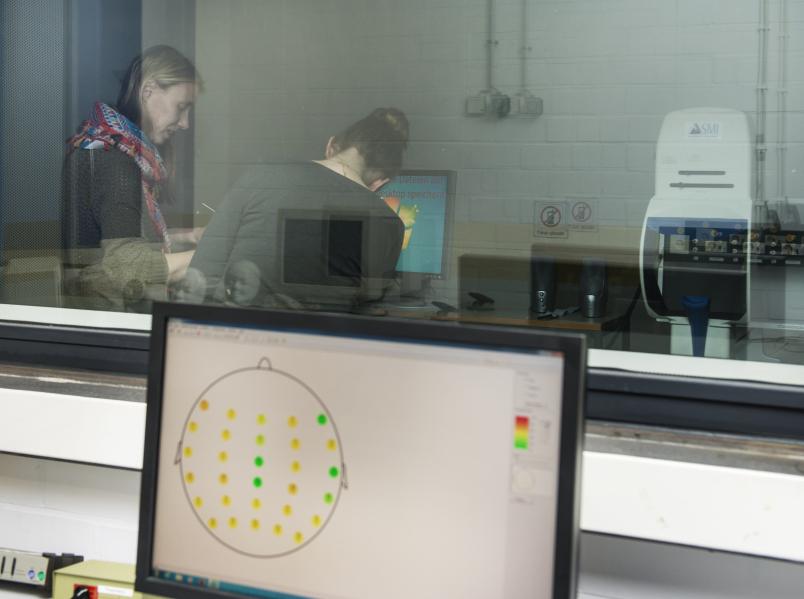

Auf einem Bildschirm ist die Skizze eines Kopfes zu sehen, auf dem die Elektroden als farbige Punkte angezeigt werden. „Wenn auf dem Bildschirm alle Punkte grün oder gelb aufleuchten, haben wir genug gerubbelt, und die Elektroden leiten optimal. Da darf nichts mehr orange oder rot sein“, erklärt sie mir. Matsche nachspritzen, wieder rubbeln, auf dem Bildschirm die Farbe kontrollieren – nach einer halben Stunde sind wir mit den Vorbereitungen fertig und die Messung kann beginnen.

In schneller Abfolge hintereinander erscheinen auf dem Bildschirm vor Britta Hardwigsen Bilder von Körpern ohne Kopf, dann mit ersten Kopfumrissen. Nach und nach werden die Gesichter immer deutlicher.

Auf einem zweiten Bildschirm beobachten Denise Soria Bauser und ich die vielen gezackten Linien des EEGs. Es tut sich nichts: Die feinen schwarzen Linien bleiben regelmäßig klein gezackt, es gibt keinen großen Ausschlag. Außer wenn Hardwigsen blinzelt.

[Zitat:1]

„Wieso passiert da nichts?“, frage ich die Expertin. „Gedanken sind viel kleinere Signale als Bewegungen. Wir können hier deswegen keine Änderung sehen, aber nachher in der Auswertung werden wir die Aktivitäten sichtbar machen“, erklärt Soria Bauser. Nach gut eineinhalb Stunden ist der Test durch.

Wir entkabeln Britta Hardwigsen und lassen sie mit Handtuch und Shampoo am Waschbecken zurück. Für uns geht es zurück ins Büro. Mit einer Tasse Kaffee schauen wir uns die Daten genauer an.

Bei unserem Test tritt 170 Millisekunden nach Erscheinen des Bildes die Wahrnehmung ein. Das heißt, dass dann der Hirnbereich, der für die Körperwahrnehmung zuständig ist, aktiv wird. Schon früher, nämlich bereits nach 100 Millisekunden werden emotionale Reaktionen aufgezeichnet. „Uns interessiert, ob die Körperverarbeitung linear ansteigt, je mehr Kopf zu erkennen ist, oder ob es sich um ein ‚Alles-oder-Nichts-Prinzip‘ handelt“, sagt Soria Bauser.

Nach den ersten Tests, die sie und ihr Team bisher durchgeführt haben, zeichnet sich ab, dass es keinen linearen Verlauf der Körperwahrnehmung gibt. Um das sicher bestätigen zu können, benötigt es aber noch viele Versuchsdurchläufe mit weiteren Testpersonen. Für Denise Soria Bauser heißt es also noch lange: Matsche spritzen, einrubbeln und Kurven auswerten.