Entwicklungspsychologie

Nicht zu früh zum Rechnen

Kinder, die zu früh auf die Welt kommen, leiden später häufig an einer Rechenstörung – behaupten viele wissenschaftliche Studien. Ein Missverständnis, sagt hingegen Entwicklungspsychologin Julia Jäkel.

Dank der modernen Medizin überleben immer mehr früh geborene Kinder. Auf kognitiver Ebene haben sie später häufig Probleme, können zum Beispiel schlechter rechnen oder sich schlechter konzentrieren. Lange Zeit beschäftigte sich die Forschung vor allem mit Hochrisikokindern, die vor der 32. Schwangerschaftswoche oder mit einem Gewicht von weniger als 1.500 Gramm auf die Welt kamen. Aktuelle Studien aus den vergangenen Jahren zeigen jedoch, dass dieser Ansatz zu kurz greift.

Extreme Frühchen bis reife Neugeborene

Dr. Julia Jäkel aus der Arbeitsgruppe Entwicklungspsychologie analysierte die kognitiven Defizite von Kindern, die zwischen der 23. und 41. Schwangerschaftswoche geboren wurden; sie erfasste somit das ganze Spektrum von extrem früh bis reif geborenen Kindern. Dafür griff sie auf Daten aus der Bayerischen Entwicklungsstudie zurück, die eine Geburtskohorte der späten 80er-Jahre bis heute begleitet.

„Zugang zu so einer groß angelegten Längsschnittstudie zu haben, ist ein Traum jedes Entwicklungspsychologen“, sagt die Bochumer Forscherin. Für die Studie absolvierten alle Kinder zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine ganze Batterie von Tests der kognitiven und schulischen Fähigkeiten, und ihre Eltern wurden ausführlich interviewt.

Die RUB-Forscherin beschäftigte sich bisher hauptsächlich mit den Daten, die im Alter von sechs und acht Jahren erhoben wurden. Für unterschiedliche Testaufgaben bestimmte sie die kognitiven Anforderungen, ein Maß für die Komplexität einer Aufgabe.

Je früher geboren, desto schlechter das Ergebnis

Die Daten ergaben, dass früh geborene Kinder umso größere Probleme hatten, je höher die kognitiven Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis waren. Außerdem zeigte sich, dass nicht nur Hochrisikokinder Schwierigkeiten hatten. Durchschnittlich galt: Je früher ein Kind zur Welt gekommen war, desto schlechter löste es komplexe Aufgaben.

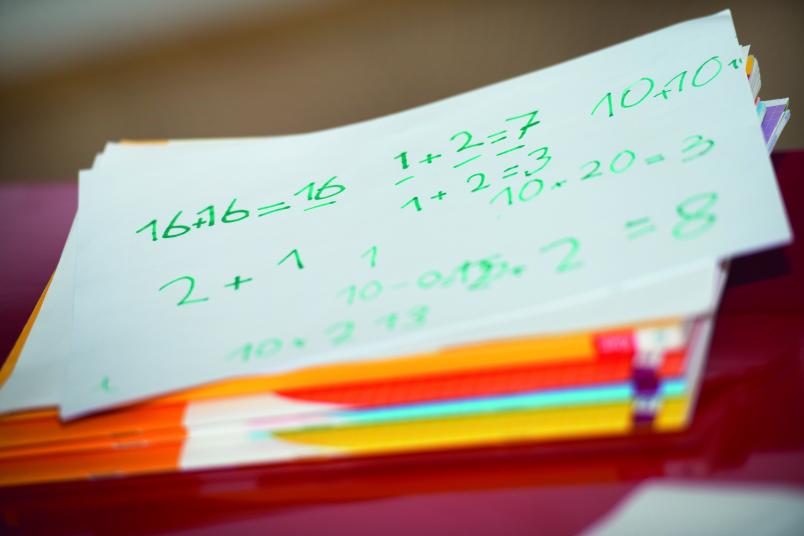

Wie aber sehen die Probleme genau aus? Gemeinhin wird angenommen, dass Frühgeborene häufig an einer Rechenstörung leiden. Ein Phänomen, das Julia Jäkel genauer in Augenschein nahm. „Rechenprobleme, Dyskalkulie, Rechenschwäche, Rechenstörung – das sind alles Begriffe, die leicht unterschiedliche Definitionen haben“, so die Entwicklungspsychologin. Klare, international einheitliche Diagnosekriterien gibt es aber nicht.

Um spezifische Defizite im mathematischen Bereich zu prüfen, absolvieren Kinder in Deutschland eine Reihe von Tests; fällt ihr Ergebnis unter einen bestimmten Cut off-Wert in Mathe bei gleichzeitig normalen kognitiven Fähigkeiten (IQ), lautet die Diagnose Rechenstörung oder Dyskalkulie.

„Frühgeborene haben aber oft allgemeine kognitive Probleme“, gibt Julia Jäkel zu bedenken. „Diese Kinder können also gar nicht diagnostiziert werden.“ In ihrer Analyse verglich sie gemeinsam mit Dieter Wolke von der University of Warwick, Großbritannien unterschiedliche Diagnosekriterien für Dyskalkulie. Das Ziel der Studie war, spezifische Rechendefizite von Frühgeborenen zu entlarven, die nicht durch eine allgemeine kognitive Beeinträchtigung zustande kommen. Das Ergebnis war eine Überraschung: „Ein spezifisches Mathedefizit bei Frühgeborenen lässt sich nicht nachweisen, wenn man den IQ mit einbezieht“, so die Forscherin.

Wir brauchen einheitliche Diagnosekriterien.

Julia Jäkel

Frühgeborene leiden also nicht häufiger an Dyskalkulie als reif geborene Kinder. Wenn sie aber Rechenprobleme haben, fallen diese oft nicht auf. Denn die gültigen Diagnosekriterien erlauben es nicht, eine Dyskalkulie zu diagnostizieren, wenn ein Kind allgemein kognitiv beeinträchtigt ist. Somit erhalten die Kinder auch nicht die eigentlich dringend benötigte Matheförderung. „Wir brauchen einheitliche Diagnosekriterien“, fordert Jäkel. „Und wir müssen schauen, wie man Hilfe tatsächlich in der Schule umsetzen kann.“

Die Ergebnisse der Bayerischen Entwicklungsstudie verglich die Psychologin gemeinsam mit ihrem englischen Team mit den Daten aus „Epicure“, einer ähnlichen Studie, die in den 90er-Jahren in Großbritannien mit extrem früh geborenen Hochrisikokindern angelaufen war. Im Zentrum standen die mathematisch-schulischen Leistungen.

Vergleich mit Großbritannien

Die britischen Kinder hatten ähnliche kognitive und basisnumerische Fähigkeiten wie die deutschen Kinder. Im Bereich der schulischen Matheleistungen schnitten sie jedoch deutlich besser ab. „Das führen wir darauf zurück, dass Kinder in Großbritannien nicht wie in Deutschland von der Einschulung zurückgestellt werden können“, erklärt Julia Jäkel. „Außerdem geht nur ein kleiner Prozentsatz extrem behinderter Kindern auf Sonderschulen. Alle anderen werden im Schulunterricht in Regelschulen integriert und bekommen dort spezifische Förderung.“

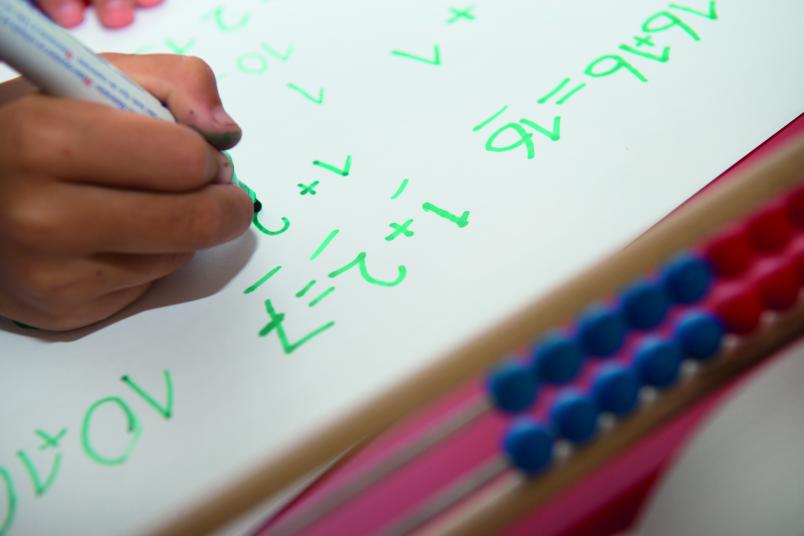

Dass Förderung im Grundschulalter viel bewirken kann, hat die Entwicklungspsychologin bereits gezeigt. Wenn Eltern ihre früh geborenen Kinder besonders einfühlsam unterstützen, können sie damit negative kognitive Folgen der Frühgeburt wettmachen. Nützlich ist es etwa, wenn Eltern den Kindern ein angemessenes Feedback zu ihren Hausaufgaben geben und Lösungsvorschläge machen, anstatt die Aufgaben für das Kind zu lösen.

Im Bereich der Intervention sieht Julia Jäkel allerdings noch großen Forschungsbedarf: „Ein Großteil der Eltern ist wirklich engagiert und hat die Ressourcen, den Kindern zu helfen“, sagt sie. „Aber wir können aus der Forschung bislang nichts anbieten, was langfristig Erfolge gezeigt hat.“ Gemeinsam mit Kollegen des Universitätsklinikums in Essen plant die RUB-Wissenschaftlerin, die Vorteile eines computergestützten Aufmerksamkeitstrainings zu untersuchen, das international bereits Erfolge erzielt hat.

Auch hilfreich wäre es, wenn Erkenntnisse aus verwandten Disziplinen wie der Entwicklungspsychologie und Bildungsforschung besser mit der Neonatalmedizin verzahnt wären. Denn die medizinische Behandlung nach einer Frühgeburt kann entscheidenden Einfluss auf das kognitive Leistungsvermögen im späteren Alter haben.

Beatmungsdauer erlaubt Vorhersagen

In einem umfangreichen Modell analysierte Julia Jäkel gemeinsam mit ihrem interdisziplinären Team den Einfluss verschiedener medizinischer Indikatoren direkt nach der Geburt auf die kognitive Entwicklung im Alter von 20 Monaten, die Aufmerksamkeit mit sechs Jahren sowie die Matheleistungen im Alter von acht Jahren. Bei allen Analysen bezog sie das Geschlecht des Kindes und den sozioökonomischen Status der Eltern mit ein.

Anhand der medizinischen Variablen, zum Beispiel der Dauer der mechanischen Beatmung nach der Geburt, ließ sich das kognitive Leistungsvermögen mit 20 Monaten vorhersagen. Beides gemeinsam wiederum beeinflusste die Aufmerksamkeitsfähigkeiten im Alter von sechs Jahren. Und alle diese Vorläuferfähigkeiten wirkten sich auf spätere Matheleistungen aus.

Nicht zu viel und nicht zu wenig Sauerstoff

Anschließend analysierte Jäkel die Daten noch einmal aus einem anderen Blickwinkel, um spezifische Matheleistungen vorherzusagen, die unabhängig vom IQ des Kindes waren. In diesem Modell hatten nur noch zwei Variablen direkten Einfluss: die Dauer der mechanischen Beatmung sowie die Länge des Krankenhausaufenthaltes nach der Geburt.

In den 80er-Jahren, in denen die Kinder der Bayerischen Längsschnittstudie zur Welt kamen, nutzten deutsche Mediziner häufig invasive Beatmungstechniken mit hohen Sauerstoffkonzentrationen. Inzwischen stehen weniger invasive Methoden zur Verfügung, aber wie genau sich diese auf die kognitiven Leistungen auswirken, ist bislang nicht erforscht.

„Sowohl zu hohe als auch zu niedrige Sauerstoffkonzentrationen sind schädlich für das Gehirn“, erklärt Julia Jäkel. „Für die behandelnden Neonatologen ist es eine große Herausforderung, bei jedem einzelnen Säugling je nach Situation das richtige Maß zu finden.“ Umso wichtiger sei es, dass psychologische Modelle und die Forschung zur neonatalen Intensivversorgung ineinandergreifen. Denn das gemeinsame Ziel ist, Frühgeborenen später Chancen auf schulischen Erfolg, gute Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.