Newsportal - Ruhr-Universität Bochum

Von der Spaltung der Kirchen bis zur Ökumene

Was verbinden Sie mit Martin Luther?

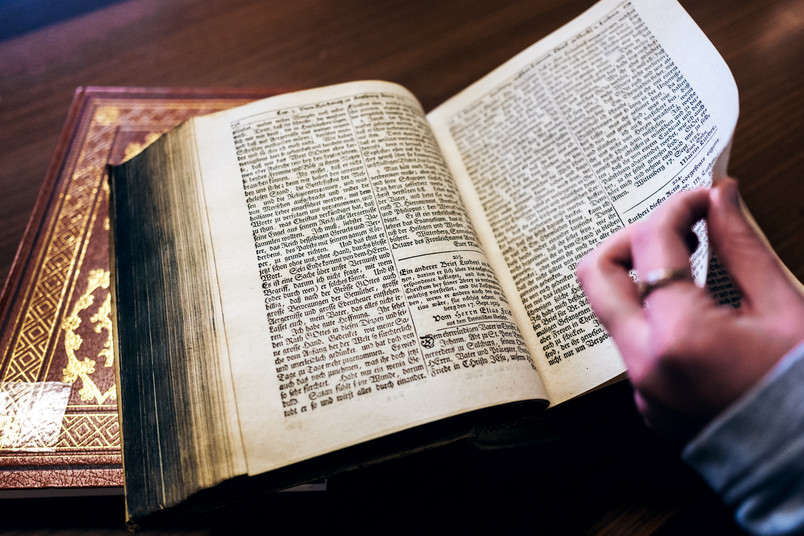

Da ich katholisch bin, muss ich bekennen: Lange Zeit kannte ich kaum mehr als den Namen. Erst in der Schule und mit meinem Studium hat sich das geändert. Mein kirchengeschichtliches Examen habe ich bei Erwin Iserloh abgelegt, jenem Forscher, der – wahrscheinlich – nachgewiesen hat, dass der Thesenanschlag gar nicht stattgefunden hat. Heute ist mir Martin Luther näher gekommen: in erster Linie als Exeget, also sozusagen als Kollege. Er hat auf die Bibellektüre als theologische und politische Erkenntnisquelle gesetzt. Das war und ist wegweisend.

Was war Ihrer Meinung nach die bedeutendste Folge der Reformation, die unsere Gesellschaft heute noch prägt?

Die Reformation war ein ambivalentes Ereignis, wie die katholische Antwort auf sie auch. In der Folge der Reformation wurde die Kirche, aber auch die Gesellschaft tief gespalten. Sogar Kriege wurden geführt. Das ist Gott sei Dank vorbei. Heute ist die Reformation ein starker Impuls, neue Formen einer kirchlichen und gesellschaftlichen Einheit zu suchen, die Vielfalt nicht beschneidet, sondern unterschiedliche Kräfte freisetzt und bündelt. Da stehen wir aber erst am Anfang. Dass es, erstmals in der Geschichte, zu einem ökumenisch verbindenden Reformationsgedächtnis gekommen ist, macht Hoffnung. Mit Jubeln wäre ich vorsichtig.

Prof. Dr. Thomas Söding kam 2008 zur RUB und leitet dort den Lehrstuhl für Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Seine Arbeit beschränkt sich aber nicht auf die katholische Theologie, sondern steht im Zeichen der Ökumene. Er ist unter anderem Mitglied der Lutherisch/Römisch-Katholischen Kommission für die Einheit und der bilateralen Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Seit 2008 sitzt er auch im wissenschaftlichen Beirat zum Reformationsjubiläum 2017. Er ist ständiger und einziger katholischer Gast der Kammer für Theologie der Evangelischen Kirche in Deutschland und Vorsitzender des Deutschen Ökumenischen Studienausschusses der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen.

Was glauben sie, wie sich die christliche Kirche in Zukunft verändern wird?

Ich bin Professor und kein Prophet. Aber als Neutestamentler weiß ich, dass sich die Kirche von Anfang an dramatisch verändert hat. Sie war, wenn es ihr halbwegs gut ging, immer beides: auf der Höhe der Zeit und nicht angepasst an den Zeitgeist. Sie wird lernen müssen, mit offeneren, freieren Formen der Zugehörigkeit zu leben. Der Konfessionalismus – die strenge Abgrenzung evangelisch oder katholisch – wird Vergangenheit sein. Aber die Konfession, das Bekenntnis zu Jesus Christus, wird immer weniger selbstverständlich und deshalb immer wichtiger sein: in Wort und Tat.

Im Jahr 2017 wird in Deutschland und anderen Ländern das 500. Reformationsjubiläum gefeiert. Auch wenn die Erneuerungsbewegung ein jahrzehntelanger Prozess war, gilt der 31. Oktober 1517 als ihr Auftakt. An diesem Tag soll Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche und die Käuflichkeit kirchlicher Ämter veröffentlicht haben. Die Bewegung führte nicht nur, wie anfangs beabsichtigt, zu einer Reformation der römisch-katholischen Kirche, sondern zur Spaltung des westlichen Christentums. Sie wirkte aber auch weit über den religiösen Bereich hinaus und beeinflusste Wirtschaft, Politik, Recht, Kunst, Sprache und Soziales.

27. September 2017

09.50 Uhr