Wasserforschung Treibhausgase aus der Kläranlage

Eine einfache neue Messmethode soll dazu beitragen, dass sauberes Wasser nicht auf Kosten des Klimas geht.

Wasserhahn auf, Waschmaschine an, ab unter die Dusche – jeder Deutsche verbraucht im Durchschnitt über 120 Liter Wasser am Tag. Wo es herkommt oder hingeht, beschäftigt die meisten Menschen nicht. Für Ingenieure ist das aber ein wichtiges Thema, denn weltweit wachsen immer größere Städte, die mit hygienischem Trinkwasser versorgt und deren Abwässer gereinigt werden müssen. Und auch in Deutschland gibt es noch offene Fragen.

Mit einer von ihnen beschäftigt sich Pascal Kosse, Doktorand im NRW-Fortschrittskolleg Future Water am Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik der Ruhr-Universität Bochum. Ausgangspunkt seiner Dissertation ist die Tatsache, dass bei der Reinigung von Abwässern klimaschädliche Gase entstehen.

„Was viele nicht wissen, ist, dass die Klärung von Abwasser nach einer mechanischen Reinigung vor allem von Bakterien erledigt wird“, erklärt Kosse. Verschiedene Bakterienarten in hintereinanderliegenden Becken fressen organische Rückstände im Wasser auf und befreien es von Stickstoff- und Kohlenstoffverbindungen. Bei ihrem Stoffwechsel entsteht unter anderem Lachgas, wissenschaftlich Distickstoffmonoxid (N2O). Gelangt es in die Atmosphäre, wirkt es 265-mal klimaschädlicher als das bekannte Treibhausgas CO2. Anders als das ebenfalls klimaschädliche Methan, das bei der Wasserreinigung gezielt als Energieträger produziert wird, kann man N2O nicht als Brennstoff weiterverwenden – es ist buchstäblich Abfall.

„N2O wird von Bakterien als Nebenprodukt produziert, die für ihren Stoffwechsel Sauerstoff brauchen“, erklärt Pascal Kosse. Die Bakterien reinigen das Wasser nur bei ganz bestimmten Sauerstoffkonzentrationen. Sauerstoff muss man dem Klärbecken also ausreichend zuführen. Da die Versorgung eines Klärbeckens mit Sauerstoff allerdings Energie in Form von Strom verbraucht, bei dessen Erzeugung ebenfalls Treibhausgase als indirekte CO2-Emissionen entstehen, ist die optimale Steuerung einer Kläranlage eine Rechenaufgabe.

Wie viel Lachgas entsteht unter welchen Bedingungen?

Diese Aufgabe lässt sich mit einer Simulation des Klärprozesses lösen, in der man sämtliche Stellschrauben drehen und die jeweils entstehenden Mengen Klimagase vergleichen kann. Um eine solche zuverlässige Simulation entwickeln zu können, muss man zunächst genau wissen, wie viel Lachgas in einem Klärbecken unter den jeweiligen Betriebsbedingungen entsteht. „Diese Information ist notwendig, um die Simulation zu kalibrieren“, verdeutlicht Prof. Dr. Marc Wichern vom Lehrstuhl Siedlungswasserwirtschaft und Umwelttechnik, der die Doktorarbeit zusammen mit Prof. Dr. Torsten Schmidt vom Lehrstuhl Instrumentelle Analytische Chemie der Universität Duisburg-Essen betreut.

Drei mikrobiologische Prozesse in Kläranlagen, bei denen N2O entsteht, sind leidlich bekannt. Die Menge des dabei entstehenden Gases allerdings nicht, denn die bisher genutzten Messmethoden, die auf Infrarottechnik basieren, sind nicht nur sehr teuer, sie liefern auch nur Ergebnisse für das in der Umgebungsluft befindliche Treibhausgas. Ein Teil der Gase ist jedoch im Wasser gelöst.

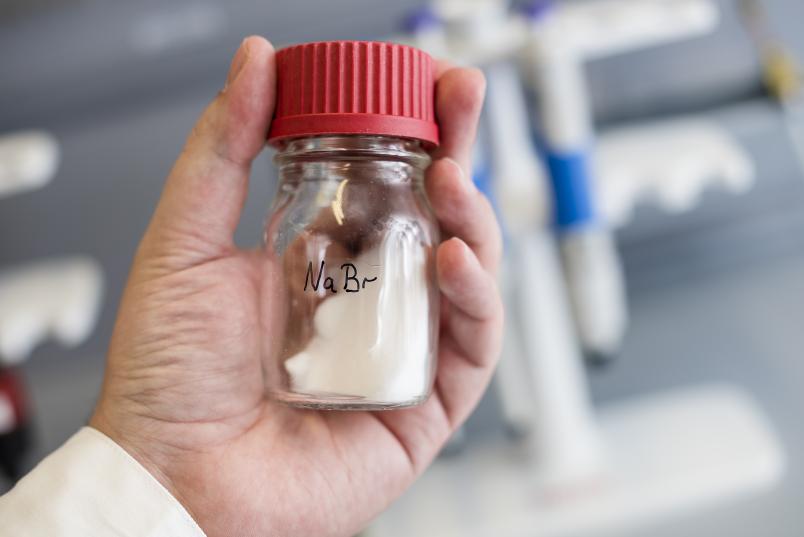

Um auf günstigerem Weg genaue Ergebnisse bekommen zu können, entwickelte Pascal Kosse daher eine neue Messmethode. Sie basiert darauf, dass Salze die chemische Löslichkeit von Treibhausgasen im Wasser senken. Das zunächst im Wasser gelöste Gas muss nach der Zugabe von Salz das Wasser verlassen. Experten nennen diesen Prozess Ausstrippung. Dabei kann man es auffangen und seine Menge mit einem Gaschromatografen bestimmen.

Welches Salz jedoch für diesen Prozess optimal geeignet ist, war offen. Pascal Kosse experimentierte daher mit neun verschiedenen Kandidaten, die bestimmten Kriterien genügen mussten. Sie mussten zum Beispiel ungiftig sein und durften keine chemischen Nebenreaktionen auslösen, die zur Bildung von N2O führen. Auch mussten sie ausreichend gut löslich sein, und sie durften nicht die Temperatur des Wassers oder das Volumen des ausgestrippten Gases beeinflussen. Das Ziel war, das Salz zu finden, das möglichst 100 Prozent des gelösten N2O aus dem Wasser heraustreibt. Zum Sieger der Versuche konnte er schließlich Natriumbromid küren.

Möglichkeiten für Schwellen- und Entwicklungsländer

Mit der neuen Methode zum Bestimmen der Lachgasmenge stehen nun alle Informationen zur Verfügung, um den Klärprozess umfassend zu simulieren und die Treibhausgasproduktion von Kläranlagen unter verschiedenen Bedingungen realistisch einzuschätzen.

Die so ermittelten Informationen über die Folgen der Wasseraufbereitung in Kläranlagen sind auch über die Steuerung einzelner Anlagen hinaus bedeutend. „Mit Blick auf Schwellen- und Entwicklungsländer, in denen immer mehr Menschen auf engem Raum sauberes Trinkwasser brauchen, die Kanalisation aber nicht so schnell wächst wie die Städte, überlegt man, die Abwasseraufbereitung in kleinerem Maßstab vor Ort zu erledigen“, erklärt Marc Wichern.

Das könnte perspektivisch auch für Deutschland eine der technischen Optionen sein, denn etwa ein Viertel des Kanalnetzes ist älter als 50 Jahre, sodass sein Unterhalt immer teurer wird. Dazu ist es wichtig zu wissen, wie man die dezentralen Anlagen optimal steuert, um hygienische Risiken auszuschließen sowie Klima und Ressourcen zu schonen. „Beim Thema Wasseraufbereitung geht es letztlich um die Gestaltung urbaner Räume“, sagt Marc Wichern.