Physik Paradoxe Effekte machen Quantensystem stabil

Weltweit arbeiten Wissenschaftler an der Realisierung des Quantencomputers. Problematisch ist, dass Einflüsse von außen Quantensysteme instabil machen. Eigentlich.

Mit Quantencomputern könnten sich einige komplexe Berechnungen, die heute viel Zeit in Anspruch nehmen, blitzschnell erledigen lassen. Ein Problem bei der Realisierung der Systeme ist jedoch, dass Quanteneffekte leicht von Umwelteinflüssen gestört werden. Bislang setzten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf, die Systeme auf sehr tiefe Temperaturen abzukühlen, um sie stabiler zu machen.

Einen neuen Ansatz beschreibt ein Team unter Federführung des japanischen Riken Center in der renommierten Zeitschrift Nature Communications vom 30. Mai 2018. An den Arbeiten waren auch Prof. Dr. Andreas Wieck und Dr. Arne Ludwig vom RUB-Lehrstuhl für Festkörperphysik beteiligt.

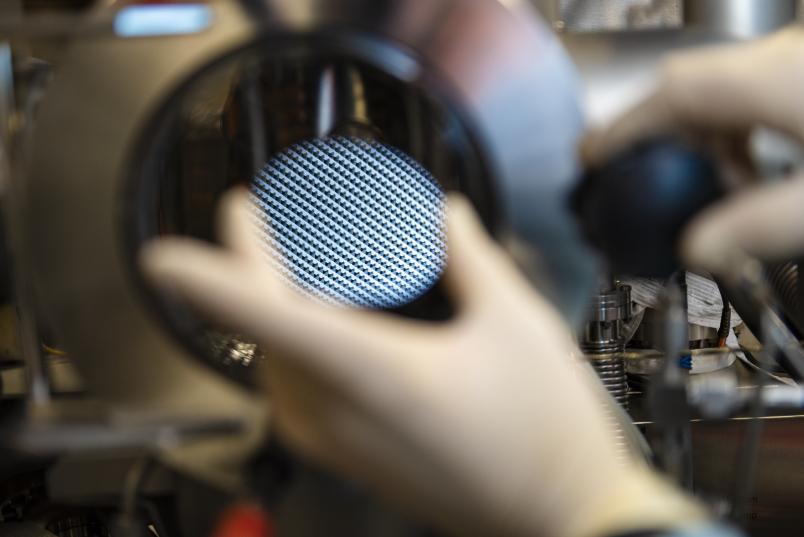

Quantenpunkte als Speichereinheiten

Als Speichereinheiten nutzten die Forscher in dem Experiment Quantenpunkte, die das RUB-Team herstellte. Dabei handelt es sich um Elektronen, die in einem begrenzten Bereich eines Halbleiters eingesperrt werden. Sie besitzen einen Eigendrehimpuls, einen Spin, über dessen Richtung sich Informationen codieren lassen. Entscheidend für die Funktionsweise eines Quantencomputers ist dabei das physikalische Phänomen der Verschränkung: Sind zwei Spins miteinander verschränkt, lassen sich ihre Eigenschaften nicht unabhängig voneinander beschreiben.

Quanteneffekte treten normalerweise nur auf atomarer Ebene auf. Unter bestimmten Bedingungen können sie jedoch auch Auswirkungen auf makroskopischer Ebene haben, nämlich wenn es zu einer kohärenten Überlagerung mehrerer verschränkter Zustände kommt. In einem kohärenten System stehen die Phasen verschiedener Spinwellen in einer festen Beziehung zueinander. Äußere Einflüsse können jedoch die Phasen verschieben und die Kohärenz zerstören, die den gespeicherten Informationen ihren Sinn verleiht.

Das Forscherteam fand nun einen paradoxen Effekt: Eine Phasenverschiebung, die eigentlich die Kohärenz zerstören müsste, stabilisierte diese stattdessen.

Nützlich für die Entwicklung von Quantencomputern

Für den Versuch verwendete das Team ein System aus drei Quantenpunkten. Die darin eingeschlossenen Spins konnten sie über äußere elektrische Felder individuell kontrollieren. Sie verschoben die Spins zwischen den Quantenpunkten und stellten fest, dass vermeintliche Störeinflüsse aus der Umwelt halfen, Verschränkung zu erzeugen.

Dem liegt der sogenannte Quanten-Zeno-Effekt, auch Turing-Paradox genannt, zugrunde: Wenn man ein Quantensystem nur oft genug beobachtet, verlangsamt sich das System. Dadurch wird es kohärenter und das begünstigt die Verschränkung.

Den Forschern zufolge könnte diese Erkenntnis helfen, die Entwicklung von Halbleiter-basierten Quantencomputern zu beschleunigen.