Chemie

Den Star unter den Nanopartikeln finden

Brennstoffzellen funktionieren noch nicht optimal, weil der perfekte Katalysator fehlt – bislang hat man danach mit den falschen Methoden gesucht, meint Kristina Tschulik.

Das Forschungsobjekt von Prof. Dr. Kristina Tschulik ist klein. Sehr klein. Tausendmal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Es handelt sich um Nanopartikel, die in verschiedenen Formen und Zusammensetzungen hergestellt werden und aus der Industrie nicht mehr wegzudenken sind. Katalysatoren für zahlreiche Reaktionen werden in Form von Nanopartikeln gefertigt. Denn sie verbrauchen wenig Material, haben aber eine große Oberfläche, an der die chemischen Reaktionen stattfinden können.

Eine industriell hergestellte Nanopartikel-Charge ist eine Ansammlung vieler Individuen, die in Form, Größe und chemischer Zusammensetzung variieren. Kristina Tschulik interessiert sich für jeden einzelnen der Winzlinge. Mit ihrem Team der RUB-Forschungsgruppe für Elektrochemie und Nanoskalige Materialien charakterisiert sie individuelle Partikel und bestimmt auch, welche besonders katalytisch aktiv sind.

Ich glaube, wir haben noch nicht die perfekten Methoden, um die Katalysatoren zu charakterisieren.

Kristina Tschulik

„Wenn man wüsste, welche Eigenschaften einzelne Partikel besonders aktiv machen, könnte man gezielt Partikel mit genau diesen Eigenschaften herstellen“, erklärt die Chemikerin. Viele zukunftsträchtige Technologien, etwa Brennstoffzellen, funktionieren derzeit noch nicht wie gewünscht, weil die optimalen Katalysatoren fehlen. „Ich glaube, das liegt daran, dass wir noch nicht die perfekten Methoden haben, um die Katalysatoren zu charakterisieren“, sagt Tschulik.

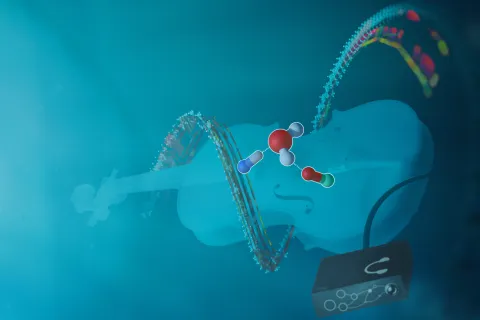

Wie im Konzert

Die gängigen Methoden sind für große Elektroden etabliert. Für ein Ensemble aus Nanopartikeln liefern sie einen Durchschnittswert. Das würde reichen, wenn die Partikel alle gleich wären, aber das sind sie nicht. „Man muss es sich vorstellen wie mit Menschen in einem Konzert: Einer singt auf der Bühne, alle im Publikum singen mit“, vergleicht die Bochumer Forscherin. „Wenn wir nur den gemeinsamen Gesang hören, finden wir nicht heraus, wer der Star ist – aber genau den wollen wir hören.“

Da die Nanopartikel so klein sind, lassen sie sich nur mit speziellen Mikroskopen, meist im Hochvakuum sichtbar machen – also unter Bedingungen, wie sie auf der Erde quasi nicht vorkommen. Die Forscherinnen und Forscher um Kristina Tschulik haben daher eine neue Methode entwickelt, mit der sie die Partikel direkt in Lösung analysieren können. Genauer gesagt kombinierten sie eine elektrochemische mit einer spektroskopischen Methode, um verschiedene Eigenschaften der Partikel untersuchen zu können.

Zwei Methoden kombiniert

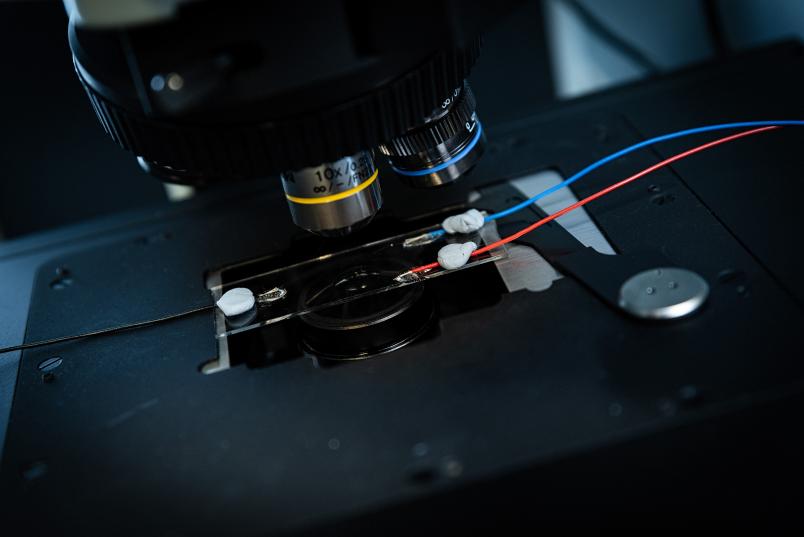

Das Team verwendet eine Elektrode, so dünn wie ein Haar, legt daran eine bestimmte Spannung an und taucht sie in eine Lösung mit Partikeln. Durch die sogenannte Brownsche Bewegung – eine Wärmebewegung, die kleine Partikel in Flüssigkeiten und Gasen ungerichtet hin und her ruckeln lässt, – schlagen einige von ihnen im Lauf der Zeit auf der Elektrode ein. Ist die Spannung richtig gewählt, reagieren diese Partikel auf der Elektrodenoberfläche. Silberpartikel werden dabei zum Beispiel in Silberchlorid umgewandelt oder aufgelöst, je nachdem welche Substanzen die umgebende Lösung enthält. Jedes Mal, wenn ein Silberatom zu einem einfach positiv geladenen Silberion reagiert, wird ein Elektron frei, das als Strom durch die Elektrode abfließt. Indem die Chemiker also den Stromfluss messen, können sie auf die Anzahl der Atome zurückschließen, die reagiert haben, und somit auf die Größe des Partikels. Die Methode ist so empfindlich, dass sie Ströme im Piko-Ampere-Bereich (10–12 Ampere) detektiert. Selbst Partikel von 2 und 2,5 Nanometern Durchmesser können die Forscher damit mühelos unterscheiden. Entscheidend für diese elektrochemische Methode ist, dass die Partikel in geringer Konzentration in der Lösung vorliegen, sodass sie einzeln auf der Elektrode aufschlagen.

Dieses elektrochemische Verfahren, das Kristina Tschulik ab 2012 in Oxford mit entwickelte, brachte ihr Bochumer Team nun mit der sogenannten Dunkelfeldmikroskopie zusammen. Letztere erlaubt den Chemikern, die Partikel in Echtzeit als farbige Bildpunkte sichtbar zu machen. Anhand der Farbänderung der Punkte, genauer gesagt anhand der spektralen Information, können sie verfolgen, was mit den Partikeln an der Elektrodenoberfläche passiert, zum Beispiel, ob sie sich auflösen oder umwandeln, etwa in Silberchlorid.

Chemische Spürnase mit Stromzähler

Das spektro-elektrochemische Verfahren ist dabei spezifisch für eine bestimmte Partikelsorte. Je nachdem, welche Spannung die Forscher an die Elektrode anlegen, reagieren Partikel aus unterschiedlichen Materialien, Silberpartikel beispielsweise bei einer kleineren Spannung als Goldpartikel. „Wir haben also gleichzeitig eine chemische Spürnase und eine Methode, die über den Stromfluss quantitative Informationen liefert. Das gibt es sehr selten“, resümiert Tschulik. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können mit der Technik auch beobachten, ob Partikel verklumpen, nämlich wenn die Teilchen, die auf der Elektrode einschlagen, im Lauf der Zeit immer größer werden.

Mit dem Verfahren kann Tschuliks Team nicht nur die Größe von Nanopartikeln bestimmen, sondern auch, wie effizient sie als Katalysatoren arbeiten. Für diese Analyse stellen die Wissenschaftler die Bedingungen so ein, dass sich die Partikel nicht an der Elektrodenoberfläche auflösen, sondern dort eine chemische Reaktion katalysieren. Der Stromfluss verrät ihnen die Umsatzrate. Außerdem können sie verfolgen, ob die Aktivität des alternden Partikels konstant bleibt beziehungsweise im Lauf der Zeit ab- oder sogar zunimmt. Nach der Analyse können sie den an der Elektrode haftenden Partikel unter dem Mikroskop betrachten und so seine Form bestimmen.

Katalysatoren für Energietechnologie optimieren

Diesen Aufwand für viele einzelne Partikel zu betreiben lohnt sich laut Kristina Tschulik: „Die Katalysatoraktivität ändert sich nicht linear mit den Eigenschaften“, sagt sie. „Ein Partikel, der halb so groß ist wie ein anderer, ist nicht automatisch halb oder doppelt so aktiv.“ Es gibt sehr komplexe und bisher nicht vorhersagbare Beziehungen zwischen Form, Größe und Zusammensetzung der Partikel und ihrer Aktivität bei der Katalyse. Jedes Individuum könnte also ein Star sein.

Kristina Tschulik und ihr Team haben nun ein Werkzeug an der Hand, mit dem sie nach diesen Stars unter den Nanopartikeln suchen können. So wollen sie ihren Beitrag leisten, die optimalen Katalysatoren für Brennstoffzellen, die Elektrolyse von Wasser und andere Technologien im Bereich der regenerativen Energie zu finden.