Interview

„Häufig sind das sehr tragische Fälle“

Die Symptome einer Demenz sind vielfältig. Eine medikamentöse Behandlung kann das Fortschreiten der Krankheit kaum aufhalten.

„Ich weiß, es lebt in der Wüste, aber ich weiß nicht, wie es heißt“ – eine typische Antwort eines Demenzpatienten, der ein Bild von einem Kamel sieht. Wortfindungsstörungen und Vergesslichkeit sind klassische Symptome. Die LWL-Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Präventivmedizin der Ruhr-Universität Bochum nimmt schwerst demenzerkrankte Menschen auf. Über Diagnose und Behandlung sowie seinen Alltag in der Klinik spricht Oberarzt Dr. Björn Enzi im Rubin-Interview.

Herr Dr. Enzi, auf der Station, auf der Sie arbeiten, ist die Demenzbehandlung ein Schwerpunkt. Welche Symptome gehören klassischerweise zu der Krankheit?

Neben den typischen Gedächtnisstörungen sind das eine Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmus, Orientierungslosigkeit, Aggressivität, aber auch Fehlhandlungen – dann kocht ein Patient zum Beispiel ohne Pfanne, kippt das Essen einfach auf den Herd oder sammelt es im Bett. Häufig ist auch die Wortfindung gestört, oder die Patienten haben Probleme, Verwandte oder Freunde zu erkennen. Viele demente Patienten sind sehr unruhig und laufen viel. Ich erinnere mich, dass ich einmal sogar ein Aufnahmegespräch im Laufen führen musste, weil der Patient sich nicht setzen wollte. Häufig sind das sehr tragische Fälle.

Die Symptome hängen auch von der Art der Demenz ab. Wir haben am häufigsten mit der Alzheimerkrankheit zu tun, auch vaskuläre Demenzen infolge von Durchblutungsstörungen kommen oft vor. Seltener ist die frontotemporale Demenz. Diese Patienten zeigen oft schwere Verhaltensauffälligkeiten wie sexuelle Enthemmung und Änderungen der Persönlichkeit, das kann für das Klinikteam sehr belastend sein.

Auf Ihrer Station sind aber nicht nur Demenzpatienten untergebracht.

Wir haben Platz für 32 Patientinnen und Patienten, etwa ein Drittel sind Demenzpatienten, ein Drittel Depressive und ein Drittel leiden an verschiedenen anderen Krankheiten. Dabei muss man beachten, dass es Patientengruppen gibt, die nicht so kompatibel sind. Wenn ein 70-jähriger manischer Patient durch alle Zimmer läuft und Leute anfasst, muss man schon aufpassen, dass ein dementer Patient das nicht falsch interpretiert und seine Privatsphäre auch etwas handfester verteidigt.

Auf welchem Weg kommen die Patienten mit Demenz zu Ihnen?

In einigen Fällen über die Alzheimergesellschaft oder eine Selbsthilfegruppe, oft auch auf Drängen der Angehörigen, weil die Betroffenen selbst dazu neigen, die Symptome zu bagatellisieren. Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die mit vergleichsweise banalen Symptomen kommen, beispielsweise, weil sie beim Einkaufen immer die Milch vergessen. Um eine Demenz klinisch zu diagnostizieren, muss aber die Gefahr bestehen, dass der Patient oder die Patientin den Alltag nicht mehr alleine meistern kann, und die Probleme müssen seit mindestens einem halben Jahr bestehen.

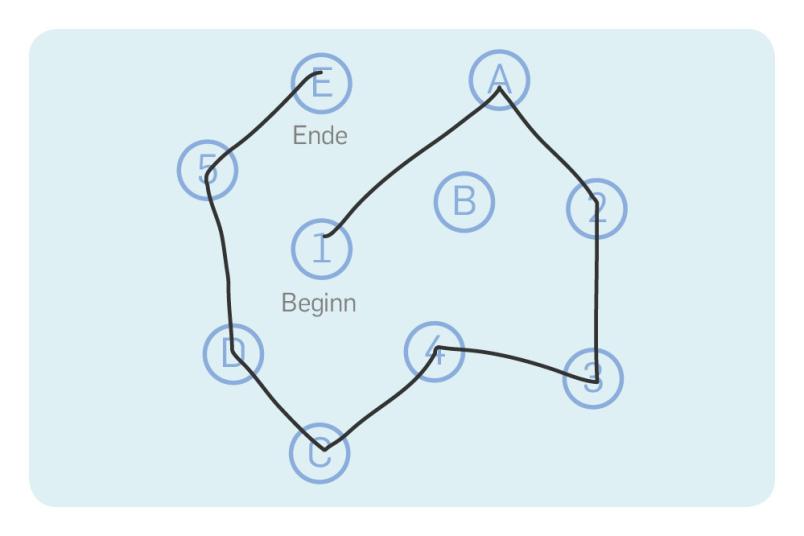

Mit welchen Tests wird denn die Diagnose gestellt?

Am Anfang gibt es ein Aufnahmegespräch, in dem wir internistische Begleiterkrankungen, chronische Krankheiten und sekundäre Demenzursachen abfragen. Ein normales Blutbild gehört dazu, auch EEG oder Kernspinaufnahmen sind denkbar. Außerdem machen wir psychologische Tests.

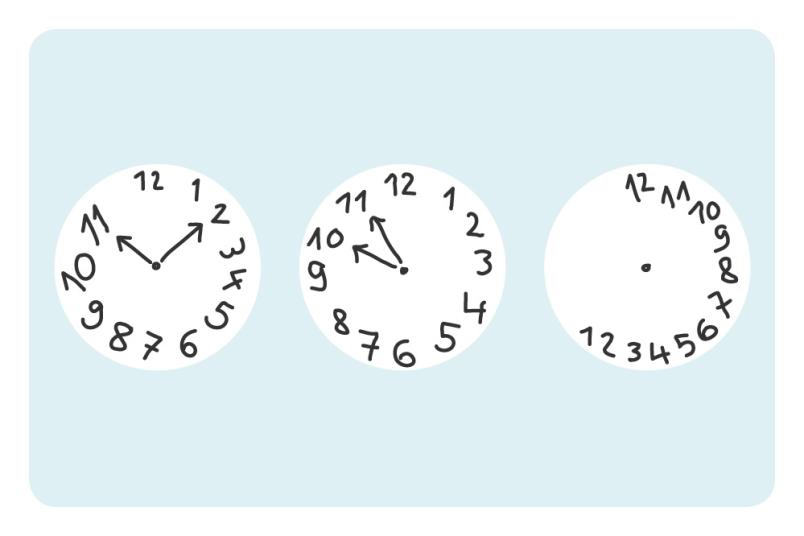

Demenzscreening

Für Letztere gibt es verschiedene Verfahren; welches geeignet ist, hängt davon ab, wie weit die Demenz offensichtlich schon fortgeschritten ist. Besonders bekannt geworden ist der Moca-Test, dem sich Donald Trump unterzogen hat, um seinen Kritikern zu beweisen, dass er geistig fit ist. Diesen Test bestehen allerdings auch Leute, die mit ausführlicheren Verfahren starke Defizite aufweisen. Das war sicher nicht die aussagekräftigste Methode, um den US-Präsidenten auf Anzeichen für kognitive Auffälligkeiten zu testen, weil das Verfahren für die Früherkennung von Demenzen konstruiert wurde und nicht für die Bewertung der kognitiven Leistungsfähigkeit nicht demenziell erkrankter Personen.

Merken Sie im Alltag eigentlich, dass heute offener mit psychischen Störungen umgegangen wird als früher?

Ja. Manche Experten beklagen sogar, dass mittlerweile für alles, was nicht dem Durchschnitt entspricht, eine Diagnose gefunden wird.

ADHS ist ein oft zitiertes Beispiel.

Wir hatten eine regelrechte ADHS-Schwemme hier. Auch Burn-out oder Mobbing sind Modediagnosen, die oft keinen Krankheitswert haben, auch wenn die Menschen unter Umständen darunter leiden. Man sollte sich aber davor hüten, leichtfertig Diagnosen zu verteilen, die für immer in der Krankenakte stehen. Damit tut man den Patientinnen und Patienten nicht immer einen Gefallen. Wenn jemand beispielsweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung beantragen will, kann es sein, dass er sie wegen einer solchen Diagnose nicht bekommt.

Wie viel Zeit haben Sie im Alltag, um eine Diagnose zu stellen? Kliniken müssen ja mittlerweile ökonomisch denken.

Wir haben in der Ambulanz circa 30 Minuten für einen Erstkontakt, da schafft man natürlich keine Testung, und die Leute müssen noch einmal wiederkommen. Für eine Demenztestung rechnen wir 60 bis 90 Minuten. Finanziell rechnet sich das kaum. Wir machen trotzdem auch ambulant eine recht ausführliche Diagnostik und wählen das Verfahren, das wir für den jeweiligen Patienten am sinnvollsten finden.

Wie lange bleiben die Patienten normalerweise?

Im Durchschnitt ist die stationäre Liegezeit um die 30 Tage. In der Zeit findet die gesamte Demenzdiagnostik statt. Dazu gehören eine Untersuchung der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, umfangreiche Labortests, beispielsweise Blutuntersuchungen, Bildgebung, EEG und eine umfassende neuropsychologische Untersuchung. Oft zeigen unsere Patienten auch Verhaltensauffälligkeiten oder eine Desorientierung, die besonderen Zuspruch erfordern und die Behandlung verkomplizieren. Problematisch ist manchmal die Weiterversorgung im Pflegeheim. Früher gab es Zweibettzimmer, nun sind gesetzlich Einbettzimmer vorgeschrieben, was vielerorts zu Wartezeiten führt.

Erfolgt auch eine medikamentöse Behandlung?

Gängig sind Acetylcholinesterase-Hemmer, die bei einigen Patienten einen gewissen, aber überschaubaren Effekt haben. Die Betroffenen sind im Alltag etwas stabiler, haben weniger Verhaltensauffälligkeiten. Aber die Medikamente können den kognitiven Abbau nicht aufhalten.

Man darf das, was die Medikamente leisten können, nicht überschätzen.

Bei jeder Neudiagnose einer Demenz sollte man ausprobieren, ob Medikamente bei dem Patienten oder der Patientin einen positiven Effekt haben. Die Nebenwirkungen sind in der Regel vertretbar. Man darf allerdings das, was die Medikamente leisten können, nicht überschätzen und muss vor allem die Angehörigen realistisch darüber informieren.

Haben viele falsche Vorstellungen?

Ja, wir müssen viel Aufklärungsarbeit leisten. Für einige Demenzmittel haben die Medien, teils auch die Forscher, Erwartungen geschürt, die die Medikamente bislang nicht einhalten konnten. Die Pharmaentwicklung ist ins Stocken geraten. Das letzte neue Medikament war Memantin, das 2003 auf den Markt gekommen ist.

Die Wirkstoffe setzen in der Regel bei den Ablagerungen des Beta-Amyloid-Proteins an, die mit der Demenzerkrankung korreliert sind. Aber die Zerstörung dieser Plaques durch Medikamente verringert die Demenzsymptome nicht nachweislich.

Wie sieht es denn mit der Prophylaxe aus, bringt Gehirnjogging etwas?

Wir empfehlen das schon, viele Patienten haben auch Spaß daran. Rätseln, Rechnen, Brettspiele, da gibt es viele Möglichkeiten. Demenzpatienten neigen dazu, sich zurückzuziehen, um Symptome zu kaschieren. Wenn sie in einer Gruppe kognitives Training machen oder in eine Selbsthilfegruppe gehen, nutzt das enorm viel, allein schon, weil sie unter Menschen sind und sehen, dass sie nicht allein mit ihren Problemen sind. Auch körperliche Betätigung wirkt protektiv. Bei uns gibt es extra eine Sportgruppe für ältere Patientinnen und Patienten.

Häufig wissen die Angehörigen und Patienten gar nicht, was ein Pflegegrad ist.

Wie ist die Demenzversorgung allgemein in Deutschland aufgestellt?

Generell sind wir schon gut aufgestellt, auch wenn man mehr Personal gebrauchen könnte. Die größte Lücke sehe ich in den unterstützenden Hilfsangeboten. Es wäre schön, wenn es mehr Gesprächskreise, kognitive Trainings oder Selbsthilfegruppen geben würde. Auch sozialmedizinische Beratung kommt oft zu kurz. Häufig wissen die Angehörigen und Patienten gar nicht, was ein Pflegegrad ist, wie man ihn beantragt und welche ambulanten Angebote noch möglich sind. In vielen Fällen übernehmen wir dann die Beratung, aber es würde uns helfen, wenn sie an anderen Stellen erfolgen würde. Auch der Fachdienst Altenhilfe der Stadt Bochum bietet verschiedene Services an, kämpft aber mit ähnlichen Problemen. Vieles wird von den Hausärzten und niedergelassenen Nervenärzten aufgefangen, bei schwierigeren Patienten stoßen diese aber ebenfalls an ihre Grenzen.