Biologie

Wie sich Bakterien gegen Plasmabehandlung schützen

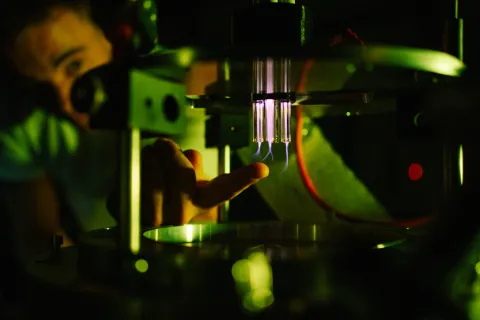

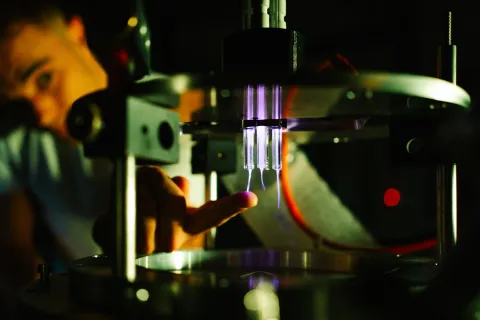

Plasmen werden zum Beispiel in der Wundbehandlung gegen Krankheitserreger eingesetzt, die gegen Antibiotika resistent sind. Doch Bakterien könnten sich wehren.

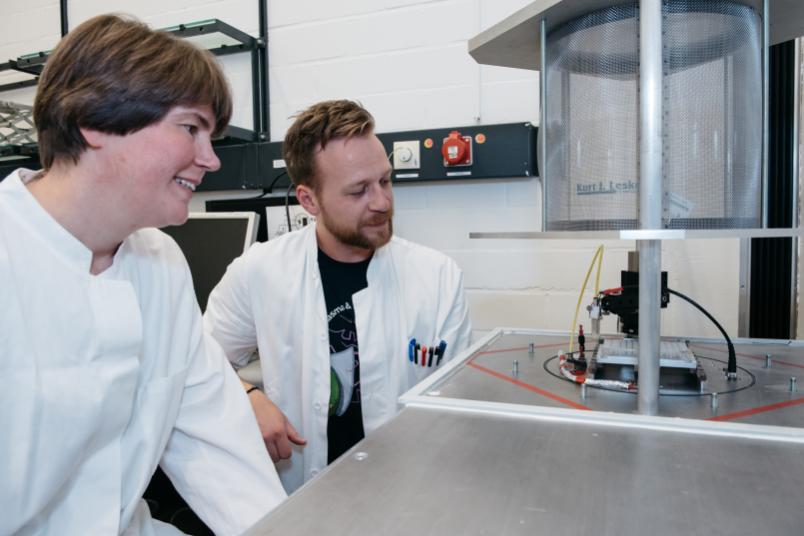

Angesichts von immer mehr Bakterien, die gegen Antibiotika resistent werden, setzt die Medizin unter anderem auf die Behandlung mit Plasmen. Forscherinnen und Forscher der RUB haben gemeinsam mit Kollegen aus Kiel untersucht, ob Bakterien auch dagegen unempfindlich werden können.

Sie identifizierten 87 Gene des Bakteriums Escherichia coli, die möglicherweise eine schützende Funktion gegen wirksame Bestandteile von Plasmen haben. „Diese Gene erlauben Rückschlüsse auf die antibakteriellen Mechanismen von Plasmen“, so Marco Krewing. Er ist Erstautor von zwei Publikationen, die dieses Jahr in der Zeitschrift „Journal of the Royal Society Interface“ veröffentlicht wurden.

Ein Cocktail schädlicher Komponenten stresst Erreger

Plasmen entstehen aus Gasen, wenn man ihnen Energie zuführt. Schon heute sind Plasmen gegen multiresistente Erreger im klinischen Einsatz. Mit ihnen werden zum Beispiel chronische Wunden behandelt. „Plasmen liefern einen komplexen Cocktail von Komponenten, von denen viele bereits für sich genommen eine desinfizierende Wirkung haben“, erklärt Prof. Dr. Julia Bandow, Leiterin der Arbeitsgruppe Angewandte Mikrobiologie der RUB. UV-Strahlung, elektrische Felder, atomarer Sauerstoff, Superoxid, Stickoxide, Ozon und angeregter Sauerstoff oder Stickstoff wirken gleichzeitig auf die Krankheitserreger ein und erzeugen damit erheblichen Stress. Normalerweise überleben sie das nicht länger als einige Sekunden oder Minuten.

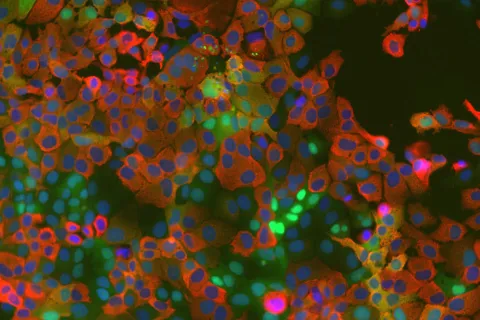

Um herauszufinden, ob Bakterien, ähnlich wie gegen Antibiotika, auch gegen die Auswirkungen von Plasmen resistent werden können, haben die Forscherinnen und Forscher das gesamte Genom des Modellbakteriums Escherichia coli, kurz E. coli, auf bereits existierende Schutzmechanismen untersucht.

Je ein einziges Gen fehlt

Die Forscher nutzten für ihre Studie sogenannte Knock-out-Stämme von E. coli. Das sind Bakterien, denen jeweils genau ein bestimmtes Gen des etwa 4.000 Gene umfassenden Genoms entfernt wurde. Sie setzten jede dieser Mutanten dem Plasma aus und beobachteten dann, ob sich die Zellen danach noch weiter vermehrten.

„Wir konnten zeigen, dass 87 dieser Knock-out-Stämme empfindlicher gegenüber Plasmabehandlung waren als der Wildtyp, dem kein Gen fehlt“, so Marco Krewing. Die in diesen 87 Stämmen fehlenden Gene schauten sich die Forscher genauer an und fanden heraus, dass die meisten der Gene die Bakterien gegen die Wirkungen von Wasserstoffperoxid, Superoxid und/oder Stickstoffmonoxid schützen.

Hitzeschockprotein erhöht Plasmaresistenz

Das Hitzeschockprotein Hsp33 zum Beispiel schützt E. coli-Proteine bei Stress vor dem Verklumpen. „Auch bei Plasmabehandlung wird dieses Protein aktiv und schützt die anderen E. coli-Proteine und damit die Bakterienzelle“, so Bandow. Eine erhöhte Menge dieses Proteins alleine führt zu einer leicht erhöhten Plasmaresistenz. Mit einer deutlich stärkeren Resistenzbildung gegen Plasmen ist zu rechnen, wenn die Mengen mehrerer Schutzproteine gleichzeitig erhöht sind.