Biotechnologie

Die kleinen Helfer der großen Industrie

Mikroorganismen, die mit den genetischen Bauplänen für bestimmte Enzyme ausgestattet sind, arbeiten als nachhaltige Chemiefabriken.

Große Hoffnungen auf eine umweltverträgliche Industrie liegen auf kleinsten Organismen: Bakterien als Katalysatoren zu nutzen ist Ziel der sogenannten Weißen Biotechnologie. Dabei geht es darum, die Herstellungsprozesse verschiedener Substanzen vom vielfach genutzten Erdöl auf nachwachsende Rohstoffe umzustellen, um so der Bioökonomiestrategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gerecht zu werden. Idealerweise soll dabei ein Prozess entstehen, in dem alles wiederverwertet wird.

„Die Rohstoffe sollen günstig und nachhaltig sein, und nicht nur Ausgangsstoff, sondern auch Energiequelle für die Prozesse sein“, sagt Prof. Dr. Dirk Tischler, Leiter der Arbeitsgruppe Mikrobielle Biotechnologie der RUB. Am besten sollte es sich bei diesen Rohstoffen nicht um solche handeln, die durch ihren Einsatz in biotechnologischen Prozessen der Nahrungskette entnommen werden wie etwa Rohrzucker (Saccharose), aus dem sich Bioethanol herstellen lässt. Auch Glukose sollte es nicht sein, da sie aus Stärke verschiedenster Pflanzen gewonnen wird und ihre Herstellung zudem teuer ist.

Vanillin aus Holzresten

Am liebsten würden die Forscherinnen und Forscher Abfallstoffe nutzen, zum Beispiel Holzabfälle aus der Möbel- oder Papierindustrie. „Holzreste, die zur Papierherstellung ungeeignet sind, enthalten Zellulose, deren Zuckerbausteine sich durchaus als Energiequelle für Bakterien eignen. Außerdem enthalten Holzreste Substanzen, die als Ausgangsstoff für industriell interessante Stoffe dienen können. Ein Beispiel ist Vanillylalkohol, aus welchem sich der Aromastoff Vanillin herstellen lässt. Tischlers Arbeitsgruppe hat sich aktuell vorgenommen, einen Prozess zu entwickeln, in dem aus dem Holzinhaltsstoff Lignin die Plattformchemikalie Ferulasäure wird, aus der sich weitere Stoffe gewinnen lassen.

Der Umbau von einer Ausgangssubstanz in eine andere gewünschte und wertvolle Substanz gelingt dabei durch bestimmte Enzyme. „Je nachdem, welche Reaktion man gerne hätte, kann man in Datenbanken recherchieren und schauen, ob man darin Enzyme findet, die den gewünschten Stoff herstellen“, erklärt Dirk Tischler. Hat man eines gefunden, schaut man sich den Ausgangsstoff der davon katalysierten Reaktion an und geht einen Schritt weiter zurück, bis man beim Ausgangsstoff angelangt ist, den man hat. Die Experten nennen das Retrosynthese. Entweder man findet auf diese Weise ein Enzym, das die komplette gewünschte Reaktion katalysiert, oder man verbindet schließlich die Enzyme der einzelnen Schritte miteinander zu einem großen Enzymkomplex oder einer Enzymkaskade, um den Ausgangsstoff zum Wunschprodukt umzubauen.

Bakterien oder Pilze stellen viele noch nicht beschriebene Stoffe her

Findet man das passende Enzym nicht in der Datenbank, kann man bekannte Enzyme gentechnisch optimieren. „Dabei gehen wir strukturbasiert vor“, erklärt Tischler. „Wir schauen uns die Struktur des Enzyms an und suchen Punkte, an denen wir eingreifen können, um die Reaktion zu verbessern.“

Kommt man auf diesem Weg nicht weiter, kann man neu auf die Suche gehen und Mikroorganismen unter die Lupe nehmen, die bisher noch nicht vollständig untersucht sind. Bakterien oder Pilze stellen eine Vielzahl an noch nicht beschriebenen Enzymen her. Bioinformatische Vorhersagen können Hinweise darauf liefern, welche von ihnen erfolgversprechende Kandidaten für wertschöpfende Reaktionen sind. Im Labor geht es dann darum, die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Neue Funde oder genetisch optimierte Enzyme werden wiederum in der Datenbank verzeichnet, sodass sie auch anderen Arbeitsgruppen zur Verfügung stehen.

Im Ferulasäure-Projekt der Arbeitsgruppe Mikrobielle Biotechnologie funktioniert der erste Schritt bisher schon gut: Es entsteht neben einem Folgeprodukt auch schon etwas Ferulasäure, aber das Ganze läuft noch nicht effizient genug. Durch genetische Veränderung hoffen die Forscher, den Prozess optimieren zu können.

Manchmal verstoffwechseln die Bakterien das gewünschte Produkt schließlich weiter – das ist dann Pech.

Dirk Tischler

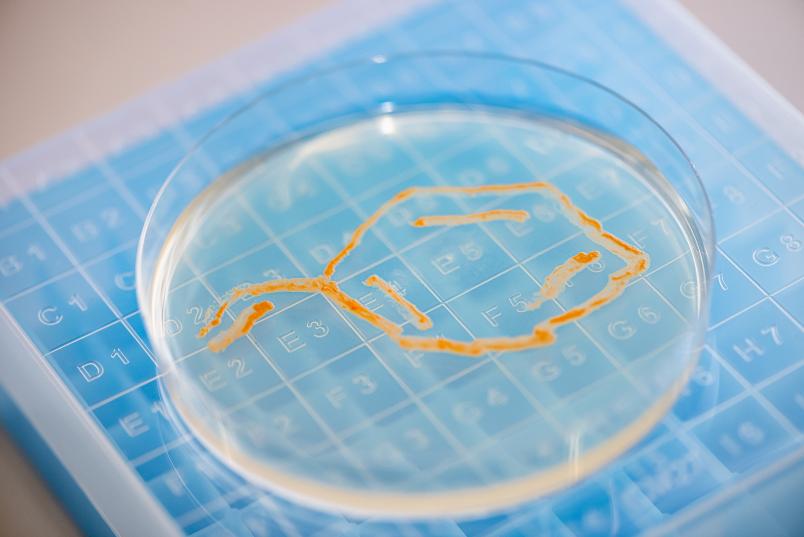

Im Labor arbeitet das Team vor allem mit aufgereinigten Enyzmen, um ganz saubere Reaktionen untersuchen zu können. Das ist allerdings aufwendig. Im industriellen Maßstab setzt man daher auf Ganzzell-Produktion: Dazu werden die genetischen Baupläne der gewünschten Enzyme oder Enzymkomplexe wieder in Bakterien eingeschleust, häufig Escherichia coli. Diese Bakterien stellen dann das Enzym her und können als lebende Biokatalysatoren einen Ausgangsstoff in die gewünschte Substanz verwandeln. Stellen sie daneben noch andere Substanzen her, kann es helfen, sie auf Diät zu setzen. Natürlich brauchen sie für ihre Arbeit auch Energie, die man ihnen zuführen muss.

„Man kann für einige solche Prozesse auch Algen verwenden, die die notwendige Energie dann aus Licht gewinnen können“, berichtet Dirk Tischler.

Eine Herausforderung besteht darin, den gesamten Prozess zu kontrollieren. „Manchmal verstoffwechseln die Bakterien das gewünschte Produkt schließlich weiter – das ist dann Pech“, berichtet Dirk Tischler. Allerdings liegen darin auch Chancen. So ist beispielsweise Styrol für Bakterien verdaulich und kann über einen neu beschriebenen Abbauweg verstoffwechselt werden. So wird der schädliche Stoff zu Biomasse umgebaut. Füttert man neben Styrol noch chemisch modifizierte Substrate, kann man neue Effekte erzielen. Ein Rest des chemisch modifizierten Substrats bleibt schließlich übrig und kann als Produkt gewonnen werden – in einem ausgewählten Beispiel ist das Ibuprofen, ein nützlicher Stoff, der so mithilfe von Bakterien hergestellt werden konnte.

Mehr als einen Produktionsprozess überstehen die Bakterien häufig nicht. Sind sie verbraucht, müssen sie entsorgt werden. „Ideal ist es, wenn die Biomasse dann wieder zur Energiegewinnung eingesetzt werden kann“, sagt Dirk Tischler. „Da wollen wir hin: Weg von bisher linearen Produktionsprozessen hin zur Wiederverwendung sämtlicher Komponenten. Am besten die Bakterien mehrfach zur Biokatalyse einsetzen und dann stofflich oder energetisch nutzen.“