Neues Projekt

CO2-neutrale Energieversorgung von Industriestandorten

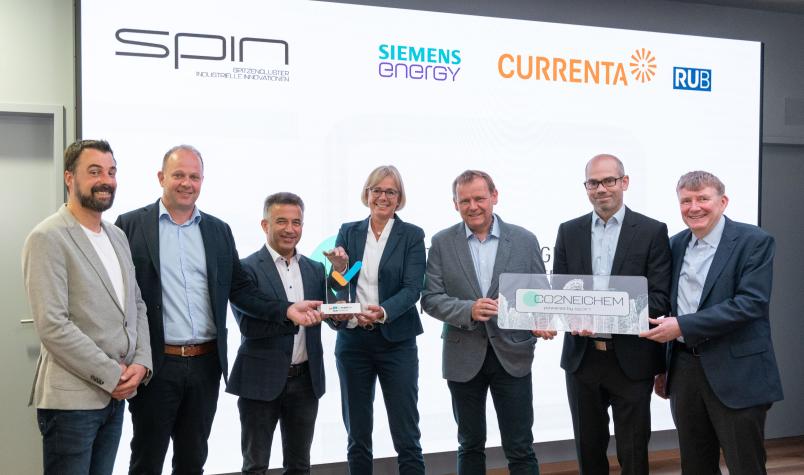

Mit einer Förderung von 1 Million Euro entwickeln die Projektpartner neue Konzepte für die notwendige Energie- und Rohstoffwende.

Die RUB ist an einem neuen Projekt beteiligt, in dem ein CO2-neutrales sektorübergreifendes Energiesystem für wärmeintensive Industriestandorte entstehen soll, die vorwiegend Wärme in Form von Prozessdampf mit Temperaturen von bis zu 500 Grad Celsius benötigen. Das Energiesystem soll die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und der entsprechenden Energietransportinfrastruktur berücksichtigen und eine wettbewerbsfähige und versorgungssichere Wärme-, Kälte- und Stromversorgung von Standorten in NRW ermöglichen. Das neue Konzept wird am CHEMPARK erprobt, in dem ein Drittel der nordrhein-westfälischen Chemieproduktion stattfindet. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW fördert das Projekt „CO2NEICHEM“ mit 1 Million Euro.

„Rund ein Drittel dieses Betrags wird in grundlegende, aber natürlich eng mit den Projektpartnern abgestimmte Arbeiten an der Ruhr-Universität investiert. Es gilt, technische Lösungen und Arbeitsmedien zu finden, die in der Lage sind, die gestellten Anforderungen optimal zu erfüllen,“ sagt Prof. Dr. Roland Span, Leiter des Lehrstuhls für Thermodynamik der RUB. „Und dazu müssen wir erstmal Verfahren entwickeln, mit denen wir überhaupt bestimmen können, was in dem verzahnten System eines Chemieparks unter unklaren zukünftigen Randbedingungen eine optimale Lösung ist – eine einfache betriebswirtschaftliche Optimierung wird das sicher nicht werden,“ ergänzt Prof. Dr. Valentin Bertsch, Leiter des RUB-Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiewirtschaft.

Zahlreiche Produktionsverfahren der chemischen Industrie sind wärmeintensive Prozesse, die kontinuierlich mit hoher Leistung und mit hoher Versorgungssicherheit Prozesswärme in Form von Prozessdampf mit Temperaturen bis zu 500 Grad Celsius benötigen. Der Bedarf an Prozessdampf wird in der chemischen Industrie absehbar als konstant erwartet. Über eine klimaneutrale Stromversorgung hinaus ist damit eine CO2-neutrale Wärmeversorgung von herausragender Bedeutung für die Produktionsstandorte der chemischen Industrie.

Die dafür erforderlichen Technologien basieren Stand heute zum Teil auf Entwicklungen, wie sie ebenfalls für CO2-freie Spitzenlast- oder Backup-Kraftwerke benötigt werden. Für die Erfordernisse von chemischen Industriestandorten müssen sie aber bezüglich Integration und technischer Ausführung signifikant angepasst werden, damit Prozessdampf prioritär bereitgestellt und eine standortbezogene Versorgungssicherheit garantiert werden kann.

Notwendige Anpassungsprozesse, Möglichkeiten und Anforderungen

Eine nachhaltige CO2-freie Wärmeversorgung im industriellen Maßstab lässt sich prinzipiell durch Nutzung verschiedener Alternativen erreichen. Möglich wäre die Prozesswärmeerzeugung aus fluktuierendem erneuerbarem Strom in Form von Photovoltaik- und Windstrom, wobei die Wärmeerzeugung elektrothermisch oder unter Nutzung von Umweltwärme und bisher ungenutzter Niedertemperaturabwärme (in der Regel unter 100 Grad Celsius) durch Wärmetransformation erfolgen könnte.

Eine weitere Alternative stellt die energetische Nutzung chemisch gespeicherter erneuerbarer Energien dar, beispielsweise in Form von grünem Wasserstoff und synthetischen Energieträgern wie Power-to-X.

Innovative Entwicklungen der Projektpartner

Im Rahmen von CO2NEICHEM entwickeln die Konsortialpartner ein Energiesystemmodell für einen idealtypischen Chemiepark zur technoökonomischen Analyse und Optimierung. Die Untersuchungen werden innovative Technologien wie Wasserstoff-betriebene Dampf-Gasturbinen, Hochtemperatur-Wärmepumpen und Wärmespeicher mit Dampf- und Stromausspeicherung einbeziehen. Als Forschungsergebnis wird das SPIN-Projekt alternative Energieversorgungssysteme bewerten und ein detailliertes Konzept zur Anwendung des favorisierten Systems für eine Demonstrationsanwendung ausarbeiten.