Neuropsychologie

Warum die Spinne im Keller mehr Angst macht als im Therapieraum

Gelernte Ängste loszuwerden ist schwierig. Neue Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Umgebung, in der wir die Angst erlernt haben, auch eine entscheidende Rolle beim Verlernen spielen könnte.

Nikolai Axmacher hat zu Hause gelernt, dass es sich nicht gehört, beim Essen die Suppe zu schlürfen. Nun ist der Professor für Neuropsychologie an der Ruhr-Universität Bochum oft in China unterwegs, und dort gilt es als unhöflich, die Suppe nicht zu schlürfen. Ein Beispiel für die Bedeutung des Kontexts, an dem Axmacher im Sonderforschungsbereich Extinktionslernen forscht.

„Normalerweise hat Gelerntes die Tendenz zur Generalisierung“, erklärt er. „Das heißt, dass wir etwas einmal Gelerntes auch in anderen Kontexten anwenden können. Wer zum Beispiel in Frankreich seinen Führerschein gemacht hat, kann auch in Deutschland Auto fahren.“ Erst, wenn der Kontext nicht mehr gültig ist, so wie beim Suppe essen in China, kommen er und seine Bedeutung uns zu Bewusstsein. Normalerweise kommen wir damit klar, indem wir unser Verhalten anpassen.

Eine größere Rolle spielt der Kontext aber, wenn es darum geht, etwas einmal Gelerntes wieder loszuwerden, etwa eine phobische Angst. „Jemand, der Angst vor Spinnen hat, fürchtet sich vor ihnen, egal, wo er ihnen begegnet“, erklärt Nikolai Axmacher. Schränkt ihn diese Angst sehr ein, sucht er vielleicht eine Psychotherapeutin auf und unterzieht sich einer Expositionstherapie. Schritt für Schritt lernt der Patient in Begleitung der Expertin, dass Spinnen hierzulande ungefährlich sind und man sich vor ihnen nicht zu fürchten braucht. Schließlich bleibt der Patient bei der Begegnung mit einer Spinne völlig gelassen – zumindest in der Praxis der Psychotherapeutin. „Wenn er aber dann nach Hause geht, und begegnet im Wäschekeller einer Spinne, ist die Angst oft wieder da“, so Nikolai Axmacher. „Hier kommt es offenbar auf den Kontext an, in dem wir umgelernt haben.“

Elektroden im Gehirn leiten Ströme ab

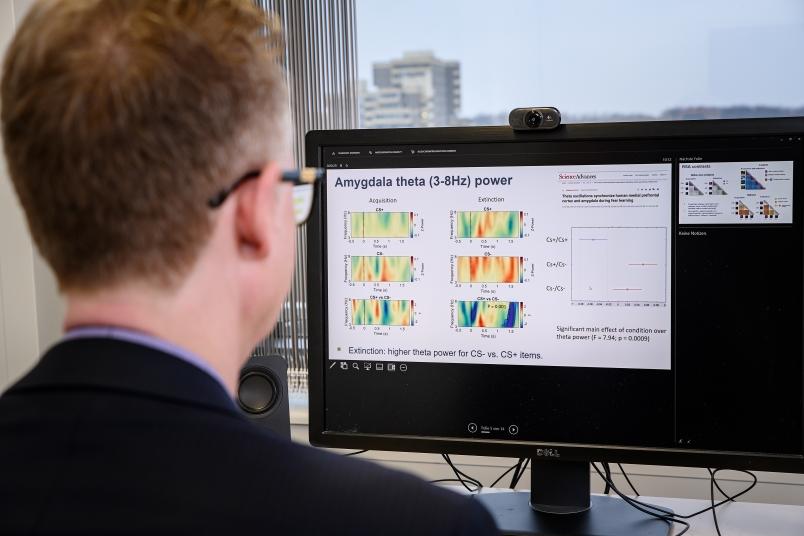

Diese Kontextabhängigkeit will Axmacher im Sonderforschungsbereich genauer untersuchen. Was passiert im Gehirn, während wir etwas lernen oder wenn wir umlernen? Diese Fragen verfolgen die Forschenden einerseits mit funktioneller Kernspintomografie an gesunden Versuchspersonen. Eine höhere Zeitauflösung und direktere Einblicke gewinnt Axmacher jedoch durch intrakranielle EEG-Ableitungen, bei denen elektrische Signale der Nervenzellen im Gehirn direkt durch Elektroden gemessen werden, während die Versuchsperson – in diesem Fall ein Epilepsiepatient – an einem Experiment teilnimmt.

Um diese Methode anwenden zu können, kooperiert Axmachers Team mit der Ruhr-Epileptologie im Knappschaftskrankenhaus Bochum unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Wellmer. Der Neurologe behandelt Patientinnen und Patienten, deren Epilepsie nicht durch Medikamente in den Griff zu bekommen ist. Um den operativen Eingriff genau planen zu können, müssen die Spezialist*innen zunächst exakt herausfinden, wo der Ursprung der epileptischen Anfälle der Betroffenen verortet ist. Dazu setzen sie in die verdächtigen Gehirnregionen Elektroden ein, die die elektrische Aktivität in diesen Bereichen messen. Dann beginnt eine Zeit des Wartens auf epileptische Anfälle unter Beobachtung. Während dieser Wartezeit in der Klinik lädt das Team des Sonderforschungsbereichs geeignete Patientinnen und Patienten zu einem Lernexperiment ein.

Elektrogeräte in billigen Hotels

Um die Kontextabhängigkeit von Lernen und Umlernen zu untersuchen, hat sich das Forschungsteam die folgende Geschichte ausgedacht: Nina, eine Rucksacktouristin, bereist verschiedene Länder. Da sie wenig Geld hat, muss sie in billigen Unterkünften übernachten, in denen die Elektrogeräte nicht sehr zuverlässig funktionieren. Geräte wie Föhn, Waschmaschine, Trockner, Toaster oder Ventilator sind teilweise kaputt und versetzen Nina einen elektrischen Schlag, auf den sie mit einem lauten Schrei reagiert. Der Schrei stellt für die Versuchspersonen einen aversiven Reiz dar. Die Folge aus einer von vier typischen Urlaubslandschaften, den Elektrogeräten und Ninas Reaktion wird in der Lernphase des Experiments 16-mal gezeigt, sodass die Versuchspersonen schnell lernen, welche der Geräte defekt sind und einen Stromschlag verursachen.

In der zweiten Phase des Experiments, der Extinktionsphase, sind einige der Geräte, die zuvor unsicher waren, sicher: Zwei von drei Elektrogeräten versetzen Nina keinen Stromschlag. Die Versuchspersonen bekommen wieder 16-mal Landschaft und Elektrogerät gezeigt und werden gefragt, ob sie erwarten, dass das Gerät unsicher oder sicher ist. So lernen sie um und wissen schließlich, welches Gerät nun sicher ist.

In der dritten Phase werden neue Kontexte gezeigt, und die Erwartung der Versuchspersonen, ob ein Gerät defekt ist oder nicht, wird wiederum abgefragt. „Wenn beim ersten Lernen der Wäschetrockner immer kaputt war, beim Extinktionslernen aber immer intakt, waren die Personen in dieser Phase unsicher, ob er kaputt sein würde“, so Nikolai Axmacher über die bisherigen Beobachtungen. Es blieb also eine Unsicherheit gegenüber Wäschetrocknern zurück, die die Forscher anhand der Messungen im Gehirn besser verstehen wollten.

Ähnlichkeit von Kontexten könnte eine Rolle spielen

Während der drei Phasen des Experiments beobachten die Forschenden, welche Bereiche im Gehirn elektrische Aktivität zeigen. „Wir haben in die Studie inzwischen 50 Proband*innen einschließen können“, berichtet Nikolai Axmacher. „Zwei Hirnregionen, die Amygdala und der Hippocampus, sind für uns von besonderem Interesse, weil sie an der Speicherung von Gedächtnisinhalten wesentlich beteiligt sind. Daher haben wir vorrangig Personen in die Studie eingeschlossen, deren Elektroden in diesen Gehirnbereichen implantiert sind.“ Zwar sind die Ergebnisse noch nicht vollständig ausgewertet und somit noch vorläufig. Überraschend für das Forschungsteam jedoch war, dass die Amygdala bei den Versuchspersonen beim ersten Lernen keine erhöhte Aktivität aufweist. Das steht im Widerspruch zu ähnlichen Tierexperimenten, bei denen man eine gesteigerte Aktivität der Amygdala beobachten konnte.

Mit Blick auf die Bedeutung des Kontextes werten die Forschenden Aktivitätsmuster bei der Betrachtung verschiedener Reiselandschaften aus. „Unsere These ist, dass es auf die Ähnlichkeit der Kontexte ankommt“, erklärt Axmacher. „Ähnelt die gesehene Landschaft einer, in der der Wäschetrockner beispielsweise immer kaputt war, erwartet man auch jetzt, dass er kaputt ist. Ähnelt die Landschaft einer, in der der Trockner intakt war, erwarte ich das auch jetzt.“

Bestätigt sich diese These, würde das für die Therapie von Angststörungen bedeuten, dass sie möglichst viele Kontexte berücksichtigen sollte. Lernt der Patient mit der Therapeutin im Keller, dass eine Spinne ungefährlich ist, kann er ihr vielleicht auch in der Garage angstfrei begegnen.