Neurowissenschaften

Das zweite Gehirn im Bauch

Mehr als 100 Millionen Nervenzellen befinden sich im Darm. Man nennt ihn daher auch zweites Gehirn. Welche Rolle die Gehirn-Darm-Achse beim Lernen und Verlernen von Schmerzen spielt, entschlüsseln Bochumer Forscherinnen.

Schmetterlinge im Bauch, nervöses Magengrummeln, Hunger: Permanent kommunizieren unser Gehirn und unser Darm miteinander. Besonders intensiv ist die Kommunikation, wenn wir Bauchweh oder andere Schmerzen im Magen-Darm-Trakt haben. Wenn die Angst vor solchen Schmerzen schlimmer wird als der Schmerz selbst, stecken häufig Lernprozesse dahinter. Prof. Dr. Adriane Icenhour und Dr. Franziska Labrenz untersuchen im Sonderforschungsbereich Extinktionslernen, wie man Menschen dann helfen kann, den Teufelskreis aus Angst und Schmerz zu überwinden.

Frau Professorin Icenhour, was hat Schmerz mit Lernprozessen zu tun?

Icenhour: Wir alle kennen das: Wenn wir Schmerzen haben, fangen wir an, uns Sorgen zu machen, und überlegen, was denn da nicht stimmt und was wir tun können. Zum Arzt gehen? Eine Tablette nehmen? Schonen und regenerieren? Schmerz ist also eines der bedeutendsten Warnsignale und eine hohe Motivation für den Organismus – und regt deshalb besonders gut Lernprozesse an, um uns an die unangenehme Situation anzupassen oder, wichtiger noch, sie in der Zukunft nicht wieder zu erleben. Was können wir tun, um Schmerzen gar nicht erst entstehen zu lassen? Welche Signale aus dem Äußeren oder Inneren des Körpers sollten wir künftig als Warnsignale betrachten, damit die Schmerzen überhaupt nicht aufkommen können?

Sie beschäftigen sich in Ihren Forschungsprojekten mit einem ganz bestimmten Schmerz, dem viszeralen Schmerz. Was zeichnet diesen aus?

Icenhour: Viszeraler Schmerz lässt sich mit Eingeweide-Schmerz übersetzen und umfasst vom schmerzhaften Aufstoßen über Bauchweh alle schmerzhaften Empfindungen aus unserem Magen-Darm-Trakt. Dieser Schmerz aus dem Körperinnern ist insofern besonders, weil er als viel furchteinflößender betrachtet wird als Schmerz aus dem Körperäußeren. Wir können ihm nicht entkommen – also nicht auf die Weise, wie wir etwa ganz schnell die Hand von einer heißen Herdplatte wegziehen. Und: Wir können häufig auch nicht genau sagen, was wehtut. Wir haben das diffuse, schwer zu lokalisierende Unwohlsein und können gar nichts dagegen tun.

In dem Kontext fällt häufig das Stichwort „Gehirn-Darm-Achse“. Was verbirgt sich dahinter?

Icenhour: Sich vor Angst in die Hose machen oder der Stress, der einem auf den Magen schlägt: In unserem Sprachgebrauch ist die Verbindung zwischen Gehirn und dem Magen-Darm-Trakt intuitiv nachvollziehbar. Und tatsächlich hat man wissenschaftlich nachgewiesen, dass Signale aus dem Körperinnern über unterschiedliche Botenstoffe entlang der Gehirn-Darm-Achse kommuniziert werden. Und zwar permanent und häufig auch unbemerkt. Die Kommunikation erfolgt dabei in beide Richtungen: Unser Gehirn, einschließlich unserer Emotionen, beeinflusst Magen-Darm-Prozesse und umgekehrt.

Man kann den Nervenhaufen im Darm kaum von dem im Gehirn unterscheiden.

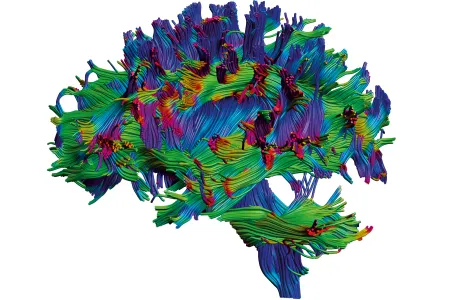

Franziska Labrenz: Unser Darm ist ja nicht nur ein Organ, sondern eines von drei Nervensystemen. Neben unserem zentralen und peripheren Nervensystem gibt es noch das sogenannte enterische Nervensystem, das unseren Magen-Darm-Trakt durchzieht. So wie wir Nervenzellen im Gehirn haben, haben wir auch Nervenzellen im Darm – etwa 100 Millionen. Und dieses zweite Gehirn ist ganz ähnlich aufgebaut. Man kann den Nervenhaufen im Darm kaum von dem im Gehirn unterscheiden.

In Ihren Forschungsprojekten versuchen Sie herauszufinden, wie viszeraler Schmerz entlang dieser Achse kommuniziert wird, wie er erlernt und verlernt wird. Wie sehen die Lernexperimente dazu aus?

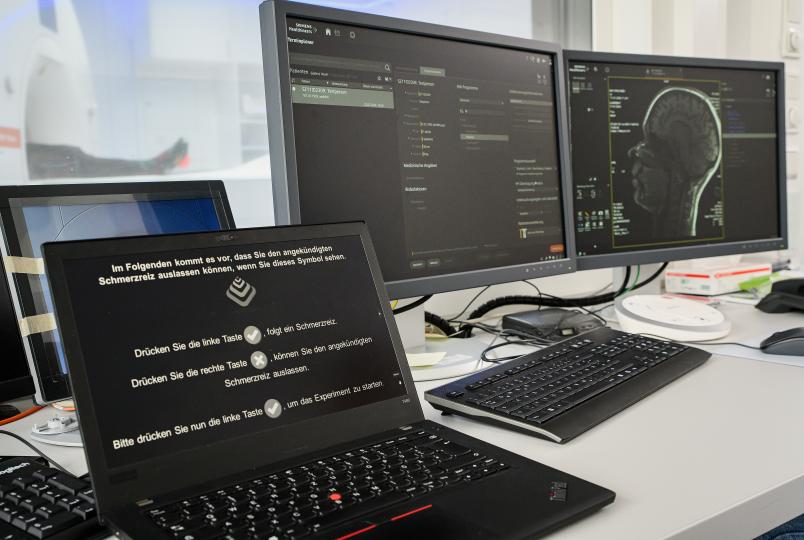

Icenhour: Wir haben eine ganze Reihe an experimentellen Studien, die wir sowohl mit Patient*innen als auch gesunden Versuchspersonen durchführen. Wir setzen in unseren Konditionierungsstudien unangenehme Reize ein, um entweder viszerale Schmerzen, beispielsweise Bauchschmerzen durch Druck, oder äußere, somatische Schmerzen, etwa durch Hitzereize auf der Hautoberfläche, zu erzeugen.

Sie sprechen von Konditionierung. Etwa so wie beim berühmten Pawlowschen Hund?

Icenhour: Ja, letztlich genau so. Übrigens ist auch der Pawlowsche Hund ein Konditionierungsbeispiel aus dem Viszeralbereich. Wann immer der Hund einen Ton hört, bekommt er etwas zu futtern. Der Ton reicht irgendwann aus, damit der Hund Speichel bildet. Und diese appetitive Konditionierung lässt sich übertragen auf aversive Lernprozesse. Meistens arbeiten wir mit visuellen Stimuli, also mit Bildern von einfachen geometrischen Formen. Ein Dreieck wird zum Beispiel mit einem Schmerzreiz gepaart und kann diesen so vorhersagen. Und ein Kreis nicht. Der dient als Sicherheitssignal.

Labrenz: Wir beobachten dann mithilfe funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT), was passiert, wenn die Versuchspersonen am Anfang des Experiments ein Dreieck sehen, und was passiert, wenn sie dieses Dreieck sehen, nach dem sie mehrfach erlebt haben, dass diesem Dreieck ein Schmerz folgt. Im MRT können wir beobachten, welche Gehirnregionen dabei aktiv werden oder auch miteinander kommunizieren. Wir arbeiten außerdem zum Beispiel mit Fragebögen und Bewertungen. Wir fragen vor und nach dem Versuch ab, wie die Personen die Reize auf einer Skala von sehr angenehm bis sehr unangenehm bewerten.

Was haben Sie beobachtet? Wie wird der Schmerz aus dem Körperinneren empfunden?

Icenhour: Es ist zum Beispiel möglich, Versuchspersonen mit zwei verschiedenen Reizen, einem aus dem Körperinnen und einem aus dem Körperäußeren, gleichzeitig zu konditionieren, um vergleichende Aussagen zu treffen. Im Vorfeld der Konditionierung haben unsere Proband*innen dabei die Intensität der beiden Reize als gleich stark eingestuft, wobei der viszerale Reiz insgesamt als unangenehmer wahrgenommen wurde.

Der Schmerz aus dem Körperinneren wird deutlich unangenehmer wahrgenommen als der aus dem Körperäußeren.

Diese Abneigung gegenüber dem viszeralen Schmerz stieg nach der Konditionierung stark an. Während der äußerlich verabreichte Reiz als neutral bewertet wurde, lag die Bewertung des viszeralen Reizes aus dem Körperinnern auf einer Skala von 0 bis 100 bei über 75, er wurde also nach der Konditionierung deutlich unangenehmer wahrgenommen als der aus dem Körperäußeren. Ein ähnliches Muster gilt für die Furcht vor Schmerzen.

Labrenz: Unsere Versuchspersonen konnten den Reiz von außen komplett ignorieren. Hier hat also kein starker Lernprozess stattgefunden. Dafür hat man sich stärker auf den viszeralen Reiz fokussiert, diesen abgespeichert und als wesentlich furchteinflößender erlebt.

Sie sprechen immer wieder von der schmerzbezogenen Furcht. Schmerzgedächtnis und Furcht sind danach eng miteinander verwoben?

Icenhour: Psychologische Faktoren spielen eine zentrale Rolle. Viele unserer Patient*innen haben sogenannte Komorbiditäten. Sie leiden neben Bauchschmerzen zum Beispiel an Angststörungen und Depressionen. Bei vielen steht außerdem die Furcht vor den Schmerzen an erster Stelle und hält sie davon ab, ihren Alltag zu bestreiten.

Es ist also nicht der Viszeralschmerz, der so schlimm ist, sondern die Furcht.

Labrenz: Es ist also nicht der Viszeralschmerz, der so schlimm ist, sondern die Furcht. Was mache ich etwa, wenn ich Durchfall bekomme und es keine Toilette gibt? Die Menschen hören dann auf, mit der Bahn zu fahren, steigen auf das Auto um oder bleiben am Ende ganz zu Hause. Andere wissen, dass ein stressiger Tag ansteht und nehmen, obwohl sie keine Symptome haben, Magentabletten ein.

Icenhour: Sie ergreifen also Maßnahmen, die die Furcht am Leben halten. Sie katastrophisieren, sie hören verstärkt in sich hinein. Wir wollen diesen Teufelskreis unterbrechen, die schmerzbezogene Furcht besser verstehen und darauf basierend neue Therapieformen entwickeln und bestehende verbessern.

Wie könnten solche Therapien aussehen?

Icenhour: Psychotherapien, die auf der Extinktion von Furcht basieren, funktionieren auch bei chronischen Schmerzen. Der logische nächste Schritt ist nun zu schauen, über welche Mechanismen diese Expositionstherapien bei Patient*innen mit chronischem Bauchschmerz wirken.

Die Vermeidung erhält die schmerzbezogene Furcht aufrecht.

Labrenz: Aus der Angstforschung weiß man zum Beispiel, dass das Furchtvermeidungsverhalten die Furcht aufrechterhält und die Extinktion verhindert. Wir haben dieses Vermeidungsverhalten kürzlich in einem Schmerzexperiment nachgestellt und konnten eindrücklich zeigen, dass Vermeidung auch schmerzbezogene Furcht aufrechterhält.

Wenn wir die Furcht in den Griff bekommen, wird auch der Umgang mit dem Schmerz adaptiver.

Icenhour: Man kann, äquivalent zur Therapie von Angststörungen, auch Schmerzpatient*innen mit ihrer Furcht konfrontieren, sie zum Beispiel unter Anleitung gezielt Sportübungen machen lassen, bei denen man den Bauch anspannt, oder sie bitten, Speisen zu sich zu nehmen, die sie jahrelang gemieden haben. Auf diese Weise, durch die Konfrontation mit ihren Befürchtungen, lernen sie, dass gar nichts passiert, oder dass, wenn sie auch Symptome verspüren, diese auszuhalten sind. Wenn wir die Furcht im Griff haben – die Patient*innen sich wieder mehr zutrauen, positive Erlebnisse haben, sich ihre Lebensqualität verbessert –, dann wird auch der Umgang mit dem Schmerz adaptiver und er lässt nach. Die subjektive Einschätzung der Schmerzen ist dann eine andere – auch wenn sie vielleicht nicht vollständig geheilt werden können.