Neurobiologie

Die Furcht ausknipsen

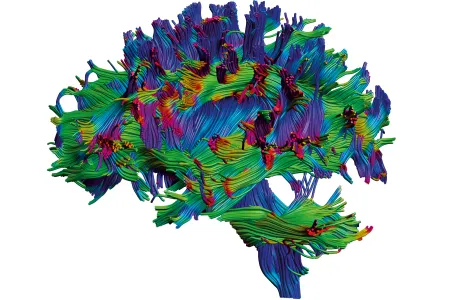

Die erweiterte Amygdala spielt eine große Rolle bei der Einschätzung von diffusen Bedrohungen und anhaltenden Angstreaktionen. Studien belegen, dass sie auch am Er- und Verlernen konkreter Furchtreize beteiligt ist.

Wenn der Hund des Nachbarn keine Kinder mag und sich laut bellend auf sie stürzt, werden sie vielleicht für eine Weile einen großen Bogen um alle Hunde machen. Ein sinnvoller Lerneffekt – denn wer weiß, ob nicht alle Vierbeiner so aggressiv sind. Eine so gelernte Furcht kann man auch wieder loswerden: Machen die Kinder mit freundlicheren Hunden schönere Erfahrungen, legen sie sie wieder ab. „Bei manchen Krankheitsbildern funktioniert dieses Verlernen der Furcht aber nicht richtig“, sagt Dr. Katharina Spoida vom Lehrstuhl Allgemeine Zoologie und Neurobiologie der Ruhr-Universität Bochum. Nach einer traumatischen Erfahrung können Betroffene die Verknüpfung zwischen einem neutralen Reiz und der Angst nicht mehr lösen. Sie werden im Alltag von übermächtigen Angsteindrücken überfallen – Anzeichen einer Posttraumatischen Belastungsstörung.

Katharina Spoida will wissen, was im Gehirn passiert, wenn wir Furcht lernen oder lernen, furchtlos zu sein. Im Mittelpunkt steht dabei ein Gehirnbereich, von dem man weiß, dass er bei der Entstehung und dem Ablegen von Furcht eine wichtige Rolle spielt: die Amygdala. Eine weitere Hauptrolle spielen der Botenstoff Serotonin und mit ihm die Rezeptoren, über die er Signale an Nervenzellen übermitteln kann.

Die Mäuse, mit denen die Forschenden arbeiten, entsammen genetisch gezielt veränderten Mauslinien.

Um herauszufinden, welche Prozesse sich beim Lernen und Verlernen von Furcht im Gehirn abspielen, greifen die Forschenden auf verschiedene Mausmodelle zurück. „Es gibt genetisch veränderte Mäuse, denen ein bestimmter Serotoninrezeptor namens 5-HT2C fehlt“, berichtet Katharina Spoida. Von diesen sogenannten Knock-out-Mäusen ist bekannt, dass sie sich vom Wildtyp unter anderem dadurch unterscheiden, dass sie weniger ängstlich sind. Wie es mit dem Lernen und Verlernen von Furcht aussieht, untersucht Spoidas Team in vergleichenden Experimenten.

Knock-out-Mäuse lernten schneller

Sie präsentierten den verschiedenen Mäusen jeweils als neutralen Reiz einen 30-sekündigen Ton und ließen darauf einen unangenehmen, aber nicht schmerzhaften Stromreiz folgen. „Nur fünf Wiederholungen reichen, damit die Mäuse diese Verknüpfung lernen“, berichtet die Forscherin. „Das können wir daran ablesen, dass die Mäuse nach dem Abspielen des Tons ein Verhalten zeigen, das wir Freezen nennen, ein bewegungsloses Verharren. Dieses Verhalten stellt in einer bedrohlichen Situation eine wichtige Überlebensstrategie dar, da es die Maus für einen Räuber weniger sichtbar macht.“ Am darauffolgenden Tag spielten die Forschenden den Tieren den entsprechenden Ton mehrfach vor, ohne dass der unangenehme Reiz folgte. „Auffällig war, dass die Knock-out-Mäuse wesentlich schneller lernten, dass der Ton kein Grund für Furcht ist, als Mäuse ohne die genetische Veränderung“, so Katharina Spoida. Im Fehlen des Serotoninrezeptors scheint also ein Vorteil für das Extinktionslernen zu liegen.

Die Forschenden gingen diesem Phänomen weiter nach und fanden heraus, dass die Knock-out-Mäuse Veränderungen in ihrer neuronalen Aktivität in zwei unterschiedlichen Gehirnbereichen aufweisen. Hierzu gehört eine spezifische Unterregion des dorsalen Raphe-Kerns (DRN), der im Allgemeinen der Hauptproduktionsort von Serotonin in unserem Gehirn ist. Zudem endeckten die Forschenden eine abweichende neuronale Aktivität im sogenannten Bett-Kern der Stria terminalis (BNST), der zur erweiterten Amygdala gehört. Die Forschungsergebnisse zeigen außerdem eine Verbindung zwischen den beiden Gehirnregionen, was die Vermutung nahelegt, dass ein Zusammenspiel bedeutend für das verbesserte Extinktionslernen sein könnte.

„Interessant ist bei diesem Experiment, dass die Ergebnisse ganz anders aussehen, wenn man sie mit Weibchen durchführt“, berichtet Katharina Spoida. „Bei ihnen sehen wir die veränderten Lerneffekte nicht.“ Diese Erkenntnis ist von besonderer Bedeutung, weil doppelt so viele Frauen an Posttraumatischer Belastungsstörung erkranken wie Männer. Bis jetzt erhalten jedoch alle dieselbe Behandlung.

Um den Gründen für das veränderte Lernen der männlichen Knock-out-Mäuse auf die Spur zu kommen und generelle Einblicke in die Signalverarbeitung beim Furchtlernen zu gewinnen, greifen die Forschenden am Lehrstuhl Allgemeine Zoologie und Neurobiologie gezielt ein und lösen selbst Aktivitäten von Nervenzellen aus. Das gelingt über Licht- oder chemische Reize.

Optogenetik

„Wir können mit dieser Herangehensweise Zellen gezielt aktivieren oder hemmen und uns ansehen, welche Wirkung das auf das Furchtlernen der Tiere hat“, erklärt Katharina Spoida. Hemmen sie eine Untergruppe von Corticotropin-freisetzende Faktor (CRF) Nervenzellen bei Knock-out-Mäusen, verlernen diese die Furcht wieder langsamer. Aktivieren sie sie bei Mäusen des Wildtyps, beschleunigt sich der Effekt des Verlernens. So konnte das Forschungsteam bestätigen, in welchen Hirnregionen die entscheidenden Strukturen für das Lernen und Verlernen von Furcht in ihrem Mausmodell liegen. „Der Bett-Kern der Stria terminalis ist zweigeteilt in Bereiche, die eher angstfördernd, und solche, die eher angstlösend sind“, sagt die Forscherin. Bei männlichen Knock-out-Mäusen sind die Aktivitäten im angstlösenden Bereich verglichen mit ihren Wildtyp-Artgenossen erhöht, im angstfördernden niedriger. Das Fehlen des 5-HT2C-Rezeptors scheint die neuronale Aktivität im BNST in eine Extinktion-unterstützende Richtung zu verschieben und die CRF-Neurone spielen dabei eine wichtige Rolle.

Katharina Spoida, Sandra Süß und ihr Team Zellen ganz direkt aktivieren und hemmen. Das ermöglicht eine extrem detaillierte Erforschung von Lernphänomenen auf zellulärer Ebene.

Mit Blick auf die medikamentöse Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Posttraumatischer Belastungsstörung erklären die Erkenntnisse der Grundlagenforschung, warum sich häufig zu Beginn die Symptome eher verschlimmern als verbessern: Durch den Einsatz von sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern, kurz SSRIs, ist mehr Serotonin im Gehirn frei verfügbar und kann die verschiedenen angstfördernden Serotoninrezeptoren aktivieren. Erst nach einigen Wochen bessert sich die Symptomatik, weil die Zellen die Rezeptoren aufgrund der dauernden Übererregung einziehen. „Durch die Kombination mit Medikamenten, die die Rezeptoren blockieren, könnte man diese anfänglichen Effekte mildern“, meint Katharina Spoida. Generell hofft sie, dazu beizutragen, dass die Behandlung künftig spezifischer sein kann. „In Zukunft sollten wir bei der Erforschung und Behandlung psychischer Erkrankungen geschlechtsspezifische Unterschiede stärker berücksichtigen“, ist sie sicher.

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren