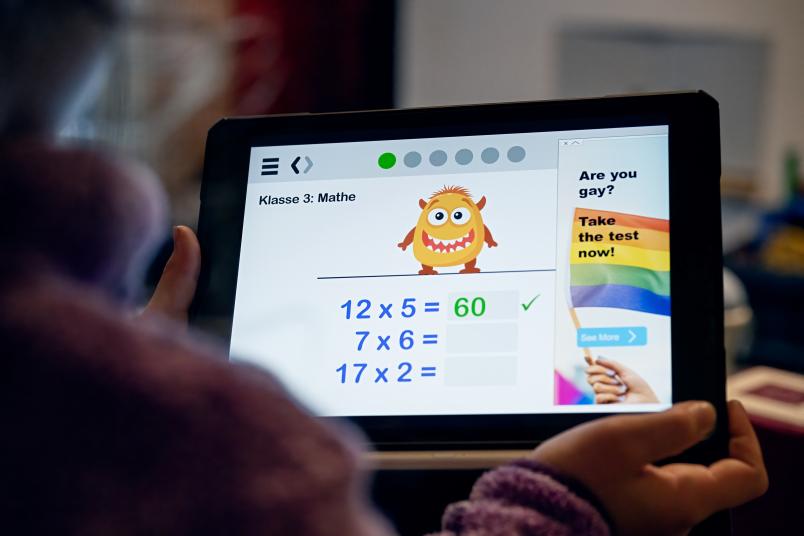

Kinder nutzen mittlerweile viele Onlinedienste, zum Beispiel E-Learning-Plattformen – und das oft ohne dass ein Elternteil dabei ist.

Informatik

Abnehmpillen und Depressionstests für die Kleinen

Kinder bewegen sich oft wie selbstverständlich im Internet. Gerade E-Learning-Plattformen sind nicht mehr wegzudenken. Was sie dort jedoch an Werbeinhalten sehen, ist alles andere als geeignet für ihr Alter.

Haben Sie schon mal nach einem Reiseführer für Ihren nächsten Urlaub gegoogelt und sich später gewundert, warum Ihnen beim Scrollen durch Ihren Instagram-Newsfeed Werbung für Ihr geplantes Urlaubsziel angezeigt wird? Instagram und Google gehören nicht zum selben Konzern. Woher weiß die Social-Media-App, dass Sie nach Spanien fliegen wollen?

Prof. Dr. Veelasha Moonsamy kennt die unsichtbaren Spuren, die wir tagaus tagein im Internet hinterlassen – und sie weiß, wie Werbetreibende diese ausnutzen. Seit ihrer Promotion beschäftigt sich die heutige Informatik-Professorin der Ruhr-Universität Bochum mit Online-Werbung und zeigt die Konsequenzen der verborgenen Datenströme auf – nicht nur für Erwachsene, sondern vor allem auch für Kinder.

Cookies zeichnen Verhalten im Netz auf

„Cookies sind die Standard-Technologie, mit der unser Onlineverhalten aufgezeichnet wird“, erklärt Moonsamy. Es handelt sich um kleine Dateien, die auf dem Rechner oder Smartphone gespeichert werden und protokollieren, welche Webseiten wir besucht haben, wie lange wir uns dort aufgehalten haben und worauf wir geklickt haben. Große Werbe-Vermarkter wie Google Ads erzeugen aus solchen Daten User-Profile, aus denen sie Vorlieben ableiten, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Das kann auf irgendeiner beliebigen Webseite passieren, in einer App oder in den Sozialen Medien – wo immer der Dienst Werbeflächen bespielt. Dafür müssen die Daten also gar nicht von einem Konzern zum anderen wandern; wir begegnen dem Werbevermarkter bloß an verschiedenen Stellen im Internet: Wenn wir eine Webseite mit einer Werbeanzeige besuchen, kann der dahinter steckende Werbevermarkter einen Cookie auf unserem Gerät platzieren und darüber aufzeichnen, was wir auf der Webseite treiben. Dieses Wissen nutzt er, um uns an anderen Orten, zum Beispiel in einer Social-Media-App passende Werbung anzuzeigen.

Veelasha Moonsamy leitet den Lehrstuhl „Security and privacy of ubiquitous systems“ an der Fakultät für Informatik der Ruhr-Universität Bochum und ist Mitglied des Exzellenzclusters CASA – Cybersicherheit im Zeitalter großskaliger Angreifer.

„Wenn man Cookies für eine Webseite zugelassen hat, bleiben sie auch da, wenn man den Browser schließt und Tage später wieder öffnet – es sei denn, man löscht alle Cookies zuvor manuell oder konfiguriert seinen Browser so, dass sie beim Schließen automatisch gelöscht werden“, erklärt Veelasha Moonsamy. Auf diese Weise bleiben die Informationen über das Onlineverhalten von Personen auf ihren Geräten gespeichert.

Welche Werbung Kinder im Internet sehen

Aus Sicht des Datenschutzes stellt dieses Tracking eine Grauzone dar. „Eigentlich handelt es sich um psychologische Manipulation, weil man das Onlineverhalten von Userinnen und Usern nutzt, um sie mit bestimmter Werbung anzulocken“, meint die Bochumer Forscherin. Sie hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der niederländischen Radboud-Universität und der belgischen Universität KU Leuven untersucht, ob Werbeanzeigen auf Webseiten für Kinder Tracking verwenden und welche Inhalte den Kindern in den Anzeigen ausgespielt werden.

Die Forschenden erstellten dazu zunächst einen Datensatz aus rund 2.000 Webseiten, die speziell an Kinder unter 13 Jahren adressiert waren, weil diese Altersgrenze sowohl in US-amerikanischen als auch in EU-Regularien entscheidend ist; oft handelte es sich dabei um Lernplattformen. „Den Datensatz zu erzeugen, war eine Herausforderung“, erinnert sich Moonsamy. Zunächst definierte das Team Kriterien, anhand derer Webseiten für Kinder mithilfe von Maschinellem Lernen aus dem riesigen Meer an Webseiten herausgefischt werden konnten. Anschließend wurde jede so gefundene Webseite von zwei Menschen überprüft, ob sie auch wirklich in den Datensatz passte.

Im nächsten Schritt luden die Forschenden die Werbeanzeigen von diesen Webseiten herunter. Rund 70.000 Dateien kamen so zusammen. Zum einen weil viele Seiten mehrere Werbebanner enthielten, zum anderen weil die Forschenden jede Seite mehrmals besuchten. „Die Werbeanzeigen sind sehr dynamisch, sie ändern sich alle paar Minuten“, erklärt Veelasha Moonsamy. „Wenn man eine Seite neu lädt, sieht man mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine neue Anzeige.“

Die Forschenden sammelten Anzeigen von Webseiten, die speziell an Kinder adressiert waren. Dabei fanden sie einige unangemessene Inhalte, beispielsweise Anzeigen für Verlobungsringe, für Tests auf Homosexualität oder Depression oder für Sexspielzeug.

Von den analysierten Anzeigen nutzten 73 Prozent Tracking. Normalerweise willigt man als Userin oder User in diese Praxis nur ein, wenn man die optionalen Cookies akzeptiert. Nach Artikel 8 der Datenschutzgrundverordnung können Kinder allerdings keine gültige Einwilligung geben; stattdessen sollte ein Elternteil dies tun.

Alarmierende Inhalte

Mit ihren Kolleginnen und Kollegen untersuchte sie außerdem die Inhalte der Werbeanzeigen, die auf den Webseiten für Kinder erschienen. Nicht alle waren dabei auf die Interessen der Kinder abgestimmt. „Es war eine bunte Mischung mit einigen alarmierenden Inhalten“, fasst die Informatikerin zusammen. In dem untersuchten Pool fanden sich 1.003 unangemessene Anzeigen. Ihre Inhalte reichten von Shopping-Werbung für Verlobungsringe und aufreizender Unterwäsche über Abnehm-Medikamente, Dating-Plattformen sowie Tests auf Homosexualität und Depression bis hin zu Sex-Spielzeugen und Chat-Angeboten, die Frauen in anzüglicher Kleidung und Pose zeigten.

Gesetze greifen nicht

„Eigentlich gibt es Gesetze, die regeln, mit welchen Anzeigen Kinder konfrontiert werden dürfen und mit welchen nicht“, unterstreicht Veelasha Moonsamy. „Aber sie werden nicht eingehalten.“ Ein Problem: Technisch betrachtet gibt es im Internet erst einmal keinen Unterschied zwischen Webseiten für Kinder und Webseiten für Erwachsene. Sie alle werden in der Regel aus dem gleichen Anzeigenpool gefüttert. Das dürfte sich auch nicht so schnell ändern. Moonsamy erklärt: „Das Internet gibt es seit Jahrzehnten. Es ist ein komplexes System, das seine bestimmte Funktionsweise hat, und man kann nicht einfach grundlegend etwas ändern. Das könnte alles zusammenbrechen lassen.“

Seit dem 17. Februar 2024 dürfen Online-Plattformen gemäß dem Digital Services Act der EU (Artikel 28) keine verhaltensbezogene Werbung mehr einsetzen, wenn hinreichend sicher ist, dass der Empfänger des Dienstes minderjährig ist. Aber wer muss eigentlich die Gesetze, die Kinder online schützen sollen, im Internet durchsetzen? Der Werbevermarkter, der den Pool an Anzeigen verwaltet? Oder die Webseitenbetreiberin, die Teile ihrer Seite als Anzeigenflächen vermietet? Das ist derzeit ungeklärt.

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren

Kostenlose Dienste wie eine Lernplattform für Kinder wären ohne Werbeanzeigen kaum denkbar, da die Sammlung von Online-Daten der Nutzer immer wertvoller wird. Auch Konzerne wie Google bieten ihre Dienste nur kostenlos im Austausch gegen Daten an. „So funktioniert dieses Ökosystem“, sagt Moonsamy. „Du bekommst alles umsonst, aber Google bekommt deine Daten und kann sie nutzen, um Geld mit Werbekunden zu verdienen.“ Würde man eine solche Praxis finanziell bestrafen, bräche das Werbe-Geschäftsmodell zusammen.

Kinder schützen

Dass sich an der bestehenden Praxis zeitnah etwas ändert, glaubt Veelasha Moonsamy nicht. Aber: „Abhilfe schaffen können sogenannte Ad-Blocker“, rät sie. Diese Tools verhindern, dass die Inhalte von Werbebannern angezeigt werden. Darüber hinaus empfiehlt die Bochumer Forscherin allen Eltern, sich die Mechanismen hinter der Onlinewerbung bewusst zu machen und im Blick zu behalten, was ihre Kinder online zu sehen bekommen, um sie über die Gefahren aufklären zu können.

Wenn dann das nächste Mal wie von Geisterhand in den Sozialen Medien die passende Werbung zur Google-Suche vom Vortag angezeigt wird, erinnern wir uns vielleicht daran, dass es im Internet nichts wirklich umsonst gibt.