Materialwissenschaft

Ein Sieb für Moleküle

Lange haben Forschende versucht, das aus Kohlenstoff bestehende Graphen als eine Art Sieb zu nutzen. Aber es hat keine Poren. Nun hat ein Team ein Alternativmaterial gefunden, das die Löcher von alleine mitbringt.

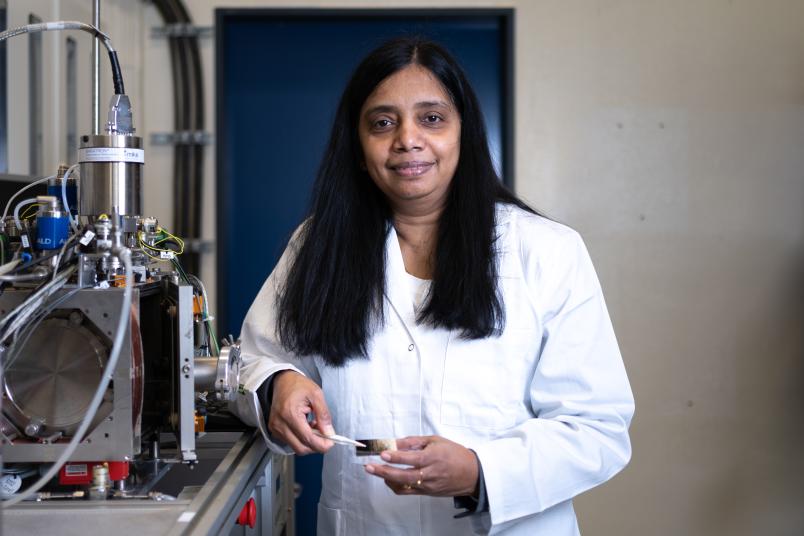

Forschenden aus Bielefeld, Bochum und Yale ist es gelungen, eine Schicht aus zweidimensionalem Siliziumdioxid herzustellen. Diese enthält natürliche Poren und kann daher wie ein Sieb für Moleküle und Ionen genutzt werden. Die Wissenschaft sucht schon seit Längerem nach solchen Materialien, denn sie könnten etwa beim Entsalzen von Meerwasser helfen oder in neuartigen Brennstoffzellen zum Einsatz kommen. Den Herstellungsprozess beschreibt das Team in der Zeitschrift Nano Letters, online veröffentlicht am 19. Januar 2022. Für die Arbeiten kooperierten die Teams um Dr. Petr Dementyev von der Universität Bielefeld, Prof. Dr. Anjana Devi von der Ruhr-Universität Bochum und Prof. Dr. Eric Altman von der Yale University.

Natürliche Öffnungen im Kristallgitter

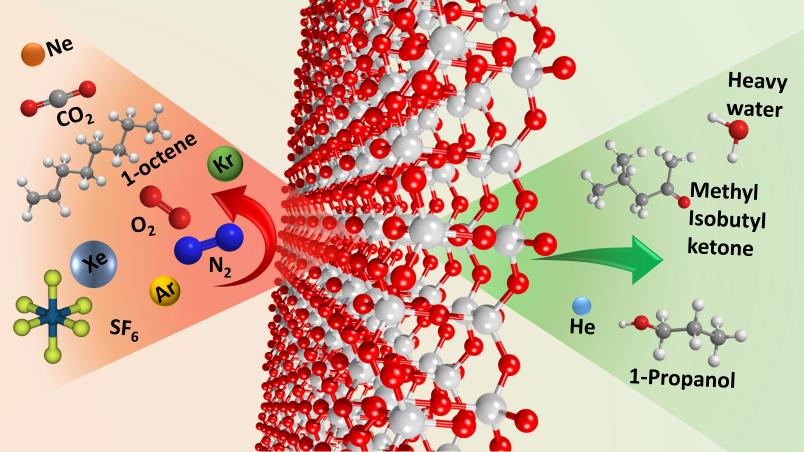

Wenn zweidimensionale Materialien mit hoher Präzision durchstochen werden, kann man sie nutzen, um bestimmte Ionen oder Moleküle auszusieben. Forschende haben immer wieder versucht, das aus Kohlenstoff-Atomen bestehende Material Graphen für diesen Zweck zu verwenden. Da es keine natürlichen Poren besitzt, müssen diese künstlich eingefügt werden. Aber es ist schwierig, Löcher mit definierter Größe in Graphen zu erzeugen, ohne das Material nachhaltig zu schädigen, da es leicht bricht. Denn es verliert durch die Perforation zu sehr an Stabilität. Folglich galt es eine Alternative zu finden. In der aktuellen Arbeit machte sich das Forschungsteam die Tatsache zunutze, dass das Kristallgitter von zweidimensionalem Siliziumdioxid natürlicherweise Öffnungen besitzt. Sie zeigten, dass sich mithilfe dieser Öffnungen bestimmte Gase voneinander trennen lassen.

„Siliziumdioxid hat natürlicherweise eine sehr hohe Dichte an winzigen Poren, die man in künstlichen Membranen nicht erzeugen könnte“, sagt Petr Dementyev von der Bielefelder Arbeitsgruppe Physik supramolekularer Systeme und Oberflächen. „Im Unterschied zu Graphen sind die Poren alle nahezu gleich groß. Und es sind so unglaublich viele, dass sich das Material wie ein feinmaschiges Sieb für Moleküle verhält.“

Herstellung problematisch

2D-Siliziumdioxid ist bereits seit 2010 bekannt. Seine Herstellung war allerdings sehr teuer und nur in kleinem Maßstab möglich. Die Forschenden aus Bochum, Bielefeld und Yale brachten Expertise aus der Materialchemie, dem Chemischen Engineering und der Chemischen Physik zusammen, um einen neuen Herstellungsprozess zu erarbeiten. Sie nutzten die sogenannte Atomic Layer Deposition, um eine einzige Lage Siliziumdioxid auf einer Goldoberfläche abzuscheiden. Durch ein Hochdruckverfahren überführten die Forschenden die Lage in ihre zweidimensionale Form und charakterisierten sie dann spektroskopisch und mikroskopisch im Detail. Anschließend untersuchten sie den Gasfluss durch die 2D-Membran in einer Vakuumkammer.

Während verdampftes Wasser und verdampfter Alkohol die Siliziumdioxid-Schicht durchdringen konnten, wurden die Gase Stickstoff und Sauerstoff zurückgehalten. „Materialien wie dieses mit selektiver Durchlässigkeit sind in der Industrie sehr gefragt“, sagt Anjana Devi. Bevor das 2D-Siliziumdioxid in der Praxis zum Einsatz kommen kann, gilt es jedoch, genau zu evaluieren, wie sich viele verschiedene Moleküle an die Materialoberfläche anlagern oder wie sie diese durchdringen können.

„Wir gehen davon aus, dass unsere Ergebnisse für die Materialwissenschaft weltweit von Bedeutung sind“, resümiert Anjana Devi von der Bochumer Arbeitsgruppe für Anorganische Materialchemie. „Solche 2D-Membranen könnten an vorderster Front bei einer nachhaltigen Entwicklung helfen, zum Beispiel im Bereich der Energiekonversion oder -speicherung.“