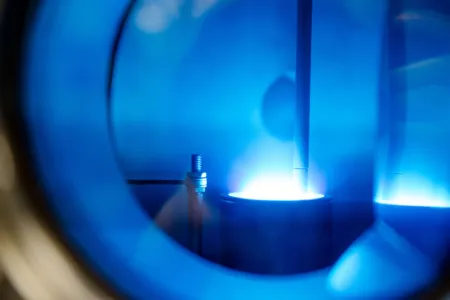

Die Plasmaforschung hat an der Ruhr-Universität eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte.

Förderung

Verlängerung für Bochumer Plasma-Sonderforschungsbereich

Die Forschenden kombinieren Plasmen mit Katalyse, Elektrolyse und Biokatalyse zur Wandlung von erneuerbaren Energien in chemische Energie. In der dritten Förderphase sind Prototypen für größere Anlagen geplant.

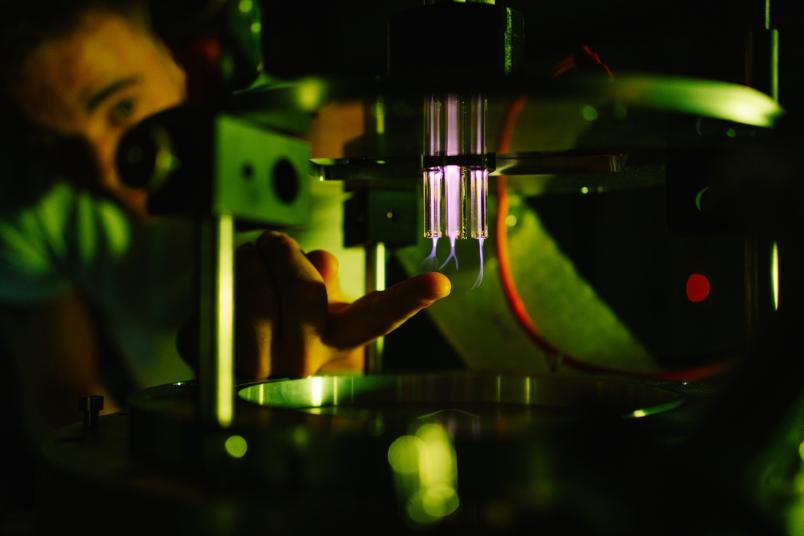

Die Entwicklung von sehr flexiblen und skalierbaren plasmabasierten Methoden zur Umwandlung von erneuerbaren Energien in chemische Energie ist Thema des Sonderforschungsbereichs (SFB) 1316 „Transiente Atmosphärendruckplasmen – vom Plasma zu Flüssigkeiten zu Festkörpern“ an der Ruhr-Universität Bochum. Die Forschenden kombinieren dabei Plasmen mit herkömmlichen und etablierten Konzepten aus der Katalyse, Elektrolyse und Biokatalyse. Diese Arbeit können sie dank der Weiterförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ab 2026 für weitere vier Jahre fortsetzen. „Wir freuen uns sehr über die erneute Förderung der Bochumer Plasmaforschung, die hier seit vielen Jahrzehnten auf internationalem Niveau betrieben wird“, so Prof. Dr. Martin Paul, Rektor der Ruhr-Universität Bochum.

Flexible Bausteine für die Nutzung erneuerbarer Energien

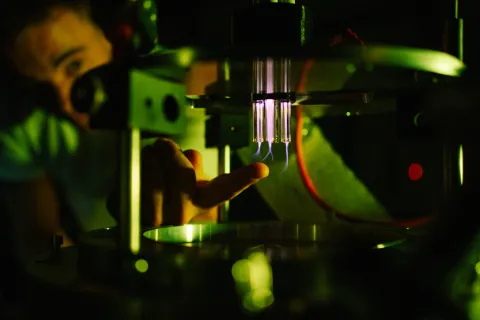

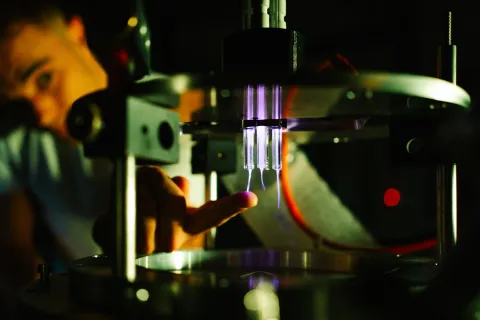

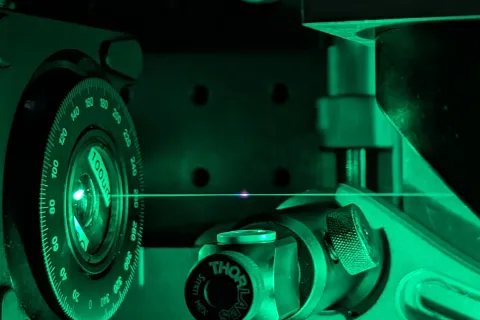

Nichtgleichgewichts-Atmosphärendruckplasmen ermöglichen variable Systeme, die flexible Lösungen als Baustein für die Nutzung erneuerbarer Energien bieten. Mögliche Einsatzbereiche sind etwa die Erzeugung von synthetischen Treibstoffen oder von wertvollen chemischen Zwischenprodukten aus CO2, sowie die selektive Umwandlung von Spurengasen in großen Gasströmen. „Aufgrund ihres Nichtgleichgewichtscharakters sind Plasmen für die Interaktion mit unterschiedlichsten katalytisch aktiven Oberflächen hervorragend geeignet“, erklärt Prof. Dr. Achim von Keudell, Sprecher des Sonderforschungsbereichs. „Darüber hinaus ermöglicht dieser Nicht-Gleichgewichtscharakter chemische Reaktionen, die sich von der bekannten Chemie im thermischen Gleichgewicht unterscheiden und neue Wege für Katalyse und Elektrolyse eröffnen.“

Der SFB führt das Fachwissen aus verschiedenen Forschungsbereichen zusammen, darunter Plasmaphysik, Oberflächenphysik, Chemie, Biotechnologie und Ingenieurwesen. Neben Bochumer Forschenden ist jeweils eine Gruppe aus der Elektrochemie an der Uni Ulm und des Fritz-Haber-Instituts in Berlin an dem SFB beteiligt. In den ersten beiden Förderperioden haben die Forschenden Einblicke in die Anregung von Plasmaspezies und deren Wechselwirkung mit Oberflächen gewonnen und verschiedene Synergien zwischen Plasmakatalyse, Plasmaelektrolyse und plasmagestützter Biokatalyse identifiziert. Für die weitere Forschung will das Team das Grundlagenverständnis aller Prozesse und deren Modellierung und Simulation konsolidieren sowie Prototypen für größere Anlagen der selektiven plasma-basierten Stoffwandlung entwickeln.