Biochemie

Wenn das Immunsystem Hirnzellen angreift

Bisweilen bekämpft das Immunsystem körpereigene Strukturen – oft mit schwerwiegenden Konsequenzen.

Wenn das Immunsystem körpereigene Strukturen bekämpft, können die Folgen verheerend sein. Besonders dann, wenn es sich gegen Bestandteile von Gehirnnervenzellen richtet.

Bochumer und Göttinger Forscher haben nun herausgefunden, dass solche Autoimmun-Reaktionen gegen einen bestimmten Rezeptor von Nervenzellen des Gehirns komplexer sind als bisher angenommen. Außerdem zeigten sie, dass allein die Anwesenheit von Antiköpern gegen den Rezeptor im Blut noch nicht krankmachen muss.

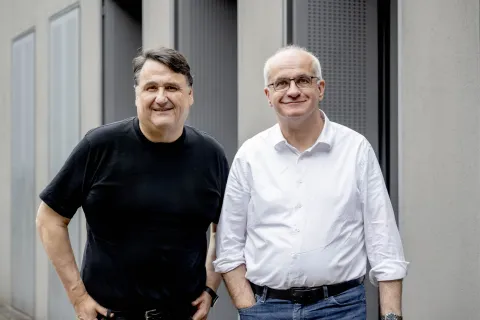

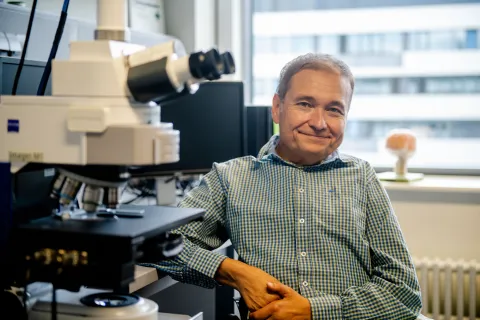

Federführend waren der RUB-Biochemiker Prof. Dr. Michael Hollmann und die Medizinerin Prof. Dr. Hannelore Ehrenreich am Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin in Göttingen.

Schwere Symptome sind möglich

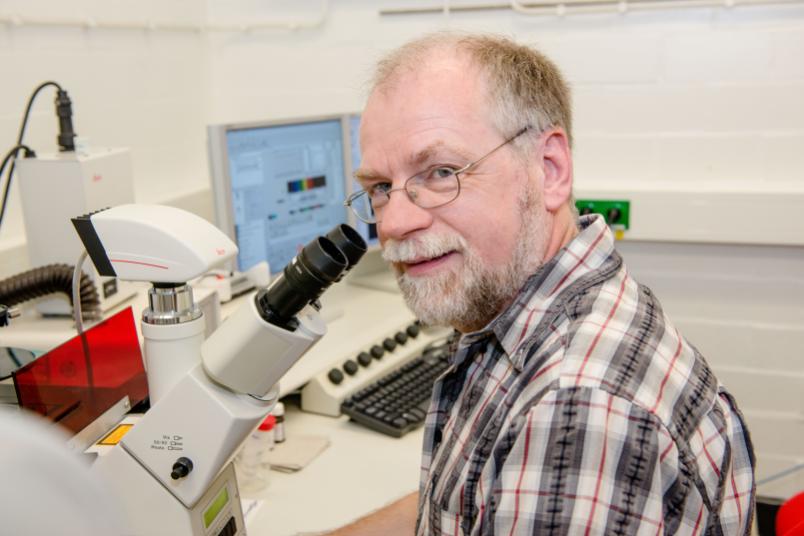

Im Gehirn von Säugetieren sind Glutamatrezeptoren für einen Großteil der erregenden Signalübertragung zwischen Nervenzellen verantwortlich. Ebenso wie andere körpereigene Strukturen können sie fälschlicherweise zum Ziel des Immunsystems werden – es kommt zu einer Autoimmun-Krankheit.

Dabei bilden sich Autoantikörper, die den Glutamatrezeptor angreifen und so schwere Symptome hervorrufen können, darunter epileptische Anfälle, Bewegungsstörungen, Psychosen und kognitive Ausfälle.

Antikörper gegen verschiedene Strukturen

Vor allem der NMDA-Rezeptor, ein für Lernen und Gedächtnisbildung unverzichtbarer Glutamatrezeptortyp, kann zum Ziel von Autoantikörpern werden. In ihrer Studie zeigte die Arbeitsgruppe von Michael Hollmann, dass entgegen der vorherrschenden Lehrmeinung Autoantikörper gegen eine Vielzahl von unterschiedlichen Strukturelementen des NMDA-Rezeptors, sogenannten Epitopen, gebildet werden können.

Bislang hatte man angenommen, dass lediglich ein einziges an der Außenseite der Zelle gelegenes Epitop des Rezeptors die Autoantikörper-Bildung verursacht, und dass all diese Autoantikörper vom selben Typ seien.

Überraschung für die Forscher

Aber die Zielstrukturen können sowohl außen auf der Zelle als auch in ihrem Inneren liegen. Die Forscher fanden zudem Autoantikörper verschiedener Typen. Sie alle sorgen dafür, dass der Rezeptor aus der Zelle entfernt wird, sodass sie keine Signale mehr darüber empfangen kann.

Was die Forscher überraschte, war, dass alle Blutproben mit Autoantikörpern diese Wirkung auf Nervenzellen haben – egal, ob sie von Patienten oder gesunden Kontrollpersonen stammen. Das bedeutet, dass Antikörper gegen NMDA-Rezeptoren zwar immer eine schwere Krankheit des Gehirns auslösen können, es aber häufig nicht tun.

„Damit tatsächlich eine Krankheit entsteht, muss wahrscheinlich gleichzeitig die Blut-Hirn-Schranke beschädigt sein, die normalerweise verhindert, dass die Antikörper aus dem Blut ins Gehirn eindringen können“, folgert Michael Hollmann.