Sprachwissenschaft

Englisch verbindet

Im Urlaub, auf Geschäftsreisen oder als Migrant im fremden Land: Wer Englisch spricht, kann sich meistens verständigen. Allerdings ist Englisch nicht gleich Englisch.

Englisch ist die Weltsprache schlechthin. Ob in der internationalen Politik, in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft: Ohne Englisch kommt man in vielen Bereichen nicht weit. Als sogenannte lingua franca dient es zur Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Muttersprachen.

Obwohl die Zahl der Länder, in denen Englisch Muttersprache ist, überschaubar ist – Großbritannien, Irland, Amerika, Australien, Neuseeland und Südafrika –, ist die Zahl der Länder, in denen es Amtssprache ist, mit 59 sehr hoch. Vor allem in den Ländern des ehemaligen britischen Kolonialreichs wird Englisch neben der jeweiligen Landessprache für viele öffentliche Funktionen verwendet. So spricht man in weiten Teilen Afrikas, Asiens und auch in Indien Englisch, wenn man am Gericht, auf einem Amt, in der Schule oder an der Universität ist.

Das ergibt durchaus Sinn, denn in vielen Ländern gibt es nicht die eine Muttersprache, sondern viele Sprachen nebeneinander. In Uganda sind es beispielsweise 41, in Nigeria sogar 500 bis 600. Teilweise sind sie sehr unterschiedlich, eine Verständigung untereinander ist unmöglich. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Kolonialherren Grenzen zogen, ohne Rücksicht auf bestehende ethnische Gruppierungen zu nehmen. Zahlreiche kleine Stämme und Königreiche wurden so häufig zusammengewürfelt.

Wie sich das Englische speziell in den ehemaligen afrikanischen Kolonien entwickelt hat und noch entwickelt, erforscht Prof. Dr. Christiane Meierkord. Sie leitet den Lehrstuhl für Englische Sprachwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Dass ihr Interesse in erster Linie nicht den klassischen englischsprachigen Ländern gilt, erklärt sie selbst mit einem besonderen Ereignis. „Die erste große Konferenz, an der ich als Postdoc teilgenommen habe, fand 2001 in Südafrika statt“, erzählt sie. „Weil kurz zuvor die Terroranschläge in den Vereinigten Staaten stattgefunden hatten, waren viel weniger internationale Teilnehmer gekommen als sonst. Dadurch war ich hauptsächlich mit afrikanischen Kollegen zusammen, teils Koryphäen ihres Fachs. Die waren unglaublich herzlich. Was mich besonders beeindruckt hat, war ihre Bereitschaft, Daten mit mir auszutauschen. Hierzulande war man damals damit sehr zurückhaltend, solange man die Ergebnisse noch nicht selbst publiziert hatte.“ Ihre Liebe zu Afrika war geboren, in der Folge bemühte sie sich um Forschungsprojekte, die sie weiter mit dem Kontinent verbanden.

Was Christiane Meierkord beschäftigt, sind die unterschiedlichen Varietäten des Englischen, die sich ergeben, wenn Nicht-Muttersprachler Englisch miteinander sprechen. Denn obwohl die meisten Unterrichtsmaterialien sich am britischen Englisch orientieren, spricht kaum jemand in Afrika traditionelles Oxford-Englisch.

Diese Tatsache sei allerdings nichts typisch afrikanisches, sondern überall auf der Welt, auch in Deutschland, zu beobachten. Das Ziel solle daher auch gar nicht sein, dass allerorts muttersprachliches britisches oder amerikanisches Englisch gesprochen werde, so Meierkord. „Dieses Level erreichen sowieso nur ganz wenige Sprecher. Bei allen anderen, sogar bei vielen Anglisten, wird die Fremdsprache immer zu einem gewissen Teil von der Muttersprache beeinflusst sein, was man am Satzbau oder der Aussprache merkt.“

Andere Kulturen, andere Gepflogenheiten

Zudem ergebe es auch aus kulturellen Gründen keinen Sinn, auf die jeweiligen landestypischen Besonderheiten der englischen Sprache zu verzichten. So unterscheidet man in Afrika unter anderem viel stärker die einzelnen Verwandtschaftsgrade innerhalb einer Familie als bei uns. Die älteste Cousine mütterlicherseits hat beispielsweise eine ganz eigene Bezeichnung, die es im britischen Englisch gar nicht gibt.

Christiane Meierkord schenkt solchen Details, die sich auf die Lebensumstände der Menschen beziehen, bei ihrer Arbeit viel Beachtung. Soziolinguistik nennt man die Fachrichtung, auf die sie sich spezialisiert hat, und die versucht, Sprachkontakt und Sprachwandel in unterscheidlichen sozialen Kontexten zu verstehen. Die Geschichte des Landes, im Fall von Afrika auch die Geschichte der Sklaverei und der Kolonialisierung, spielen dabei eine große Rolle. Wichtig ist ihr auch, immer wieder selbst in die Länder zu reisen, deren Sprache sie erforscht. „Im direkten Austausch mit den Menschen erfahren wir viel mehr als durch reine Schreibtischarbeit“, so die 53-Jährige.

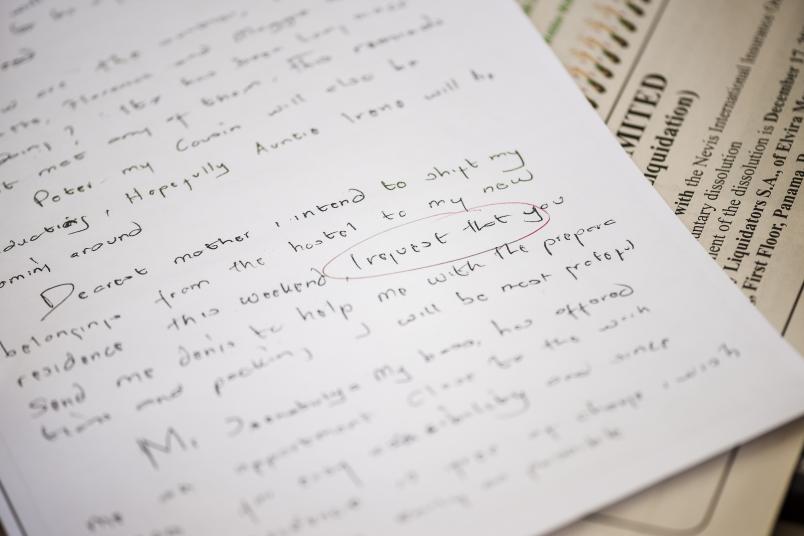

Für die Arbeit an ihrem aktuellen Projekt, das seit 2013 läuft, arbeitet Meierkord mit Kollegen der Universitäten Gulu und Makerere in Uganda zusammen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft half dabei, diese Kooperationen aufzubauen. Integriert in einen internationalen Verbund erstellen die Forscher einen Teil des International Corpus of English und untersuchen, was das Englische in diesem Land charakterisiert. Zunächst sammeln die Wissenschaftler dazu Rohdaten. Das können Audiomitschnitte von gesprochenem Englisch sein, aber auch Schriftstücke wie private Briefe, Zeitungsartikel, Dokumente oder wissenschaftliche Schriften.

Diese durchforsten die Anglisten anschließend, häufig computergestützt, und schauen, ob es Besonderheiten gibt. Wie werden die Objekte in den Sätzen sortiert? Wie Präpositionen und Artikel verwendet? So fiel Christiane Meierkord und ihren Mitarbeitern zum Beispiel auf, dass die Ugander viel seltener das Wort „please“ benutzen, als dies in Großbritannien oder Amerika der Fall ist. Stattdessen nutzen sie häufig „I request that you …“. Eine Formulierung, die so viel heißt wie „Ich fordere dich auf …“ und für unsere Ohren sehr direkt und geradezu unhöflich erscheint.

Die Wissenschaftler befassten sich daraufhin intensiv mit Formulierungen auf der Höflichkeitsebene. Sie analysierten jeden einzelnen Sprechakt, berechneten für das Vorkommen einzelner Wörter die statistische Signifikanz, schauten sich bei Sprachaufnahmen die Intonationskurven an.

Interviews mit Menschen aus Uganda halfen den Forschern zu verstehen, warum auf die üblichen Höflichkeitsformulierungen verzichtet wird: Es gibt in der Muttersprache nichts Gleichbedeutendes. Ein „please“ oder „may you“ hätte dort einfach keine Relevanz. Vielmehr drücke man damit aus, dass etwas nicht dringend oder wichtig sei. Als besonders höflich werden diese Formulierungen indes nicht verstanden.

Ziel ist eine gerechtere Benotung in Schulen und an Unis

Ein weiteres großes Ziel, das Christiane Meierkord und viele Kolleginnen und Kollegen weltweit mit ihrer Arbeit verfolgen, ist es, eine gerechtere Benotung in den afrikanischen Schulen und auf den Universitäten zu ermöglichen. Wenn man eine konkrete Beschreibung davon hat, wie das Englisch im jeweiligen Land tatsächlich aussieht, dann könnte man dies bei der Bewertung von Arbeiten an den Schulen und Universitäten besser berücksichtigen.

Heute ist es nämlich oft noch so, dass zwar selbst der Präsident des Landes bei offiziellen Reden kein britisches Englisch spricht, sondern eine für sein Land typische Varietät, den Schülern diese vermeintlichen Fehler jedoch angelastet werden. Überraschenderweise sperren sich aber gerade die Eltern und Lehrer der Kinder dagegen, dass ihre nationale Varietät auch offiziell anerkannt wird. Sie befürchten Nachteile für die Schüler, wenn sie sich später in einer internationalen Firma oder im Ausland behaupten wollen.