Interview

Wann ist der Mann ein Mann – und die Frau eine Frau?

Schaut man sich die Bilder mancher aktuellen Herrscher an, sieht es aus, als hätte sich an traditioneller Männlichkeit des 19. Jahrhunderts nicht viel verändert.

Die RUB-Professorinnen Dr. Maren Lorenz, Dr. Katja Sabisch und Dr. Änne Söll erforschen verschiedene Aspekte von Männlichkeit. Im Interview geben sie einen Einblick in ein vielgestaltiges Phänomen.

Ist es gerade im Trend, sich mit Männlichkeit zu beschäftigen, nachdem man sich lange mit Weiblichkeit beschäftigt hat?

Maren Lorenz: In den großen Geschichtserzählungen ist Gender immer noch ein Randthema, obwohl es eigentlich in allen Bereichen eine Rolle spielt und überall eine analytische Kategorie sein sollte. Innerhalb der Genderforschung ist die Männlichkeitsforschung in den vergangenen Jahrzehnten aber erst durch die historische Frauenforschung aufgekommen, die seit den 1980er-Jahren Fragen nach der Verteilung der gesellschaftlichen Rollen und Rechte, der Organisation vergangener Arbeitswelten stellt.

Geschlecht kann nur eine Kategorie sein, die zu anderen ins Verhältnis gesetzt werden muss.

Maren Lorenz

Aber es gibt parallel die starke Tradition der „History of Sexuality“ und durch die Schwulenemanzipation die „Gay Studies“, zu denen es bereits seit den 1990er-Jahren eigene Zeitschriften gibt. Das hatte logischerweise einen starken Männerfokus. Denn die sich als erste outeten und offen Fragen nach Männlichkeitsbildern stellten, waren in der Regel Männer, die es in der Uni schon geschafft hatten.

Katja Sabisch: In der Soziologie geht die Beschäftigung nicht über das Thema Sexualität, sondern am Anfang eher über den Begriff des Patriarchats. Den würde man heute analytisch nicht mehr benutzen, sondern es geht eher um Geschlechterordnung: Wie ist das Geschlechterverhältnis? Wer ist für welche Arbeit verantwortlich?

In der Soziologie war es relativ früh Bob Connell, jetzt Raewyn Connell, die Männlichkeitsforscherin, die eine Systematik angeboten hat, so eine Art Elitenforschung zu machen. Die Frauenforschung, später Geschlechterforschung, hat sich oft mit der gesellschaftlichen Position von Frauen beschäftigt, vor allem mit Carework und Gewalt. Dann wollte man sich die andere Perspektive genauer anschauen: Wie sind Männer in diese Macht verstrickt? Daraus ist ein fester Diskurs geworden, der in die kritische Männlichkeitsforschung gemündet ist, die es heute noch gibt. In Deutschland ist die Geschlechterforschung schon marginalisiert, aber international nicht.

Der neutrale Mensch war meistens gleich Mann und die Frau die Abweichung.

Änne Söll

Änne Söll: Man muss vielleicht vorab sagen, dass die Kunstgeschichte in sich eine komplette Männlichkeitsforschung war. Denn es ging hauptsächlich um die Genies wie Michelangelo oder Raffael. Sie sind aber nicht wegen ihres Geschlechtes thematisiert worden. Der neutrale Mensch war meistens gleich Mann und die Frau immer die Abweichung. Es hat sehr lange gedauert, bis sich Forscherinnen und Forscher angeguckt haben, wie die Genies mit ihrem Geschlecht ins Bild kommen, wie sie sich als Maler inszenierten, als Männer, weil es unausgesprochen sowieso immer das Thema war. Da muss auch die kritische Männlichkeitsforschung aufpassen, den Stars nicht noch mal eine Bühne zu bereiten.

Inwiefern bestimmen diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten unser Bild von männlich und weiblich?

Lorenz: Gerade die Vormoderne – ich bin ja in der Frühen Neuzeit im 16. bis 18. Jahrhundert unterwegs – hat früh kritisiert, dass bestimmte Vorannahmen was Arbeitsteilung, Geschlechterrollen und -normen angeht, ein Produkt der Aufklärung und eine Entwicklung des bürgerlichen Rollenmodells der westlichen Hemisphäre im 18. und 19. Jahrhundert sind. Der Mann geht raus „in die Welt“ und arbeitet, die Frau bleibt zu Hause und hütet die Kinder. Dass dies zum Beispiel mit der Arbeitsorganisation im Handwerk oder der Landwirtschaft, der überwiegenden Mehrheit der vormodernen Gesellschaft und deren erweitertem Familienbegriff nicht übereinstimmt, wurde lange überhaupt nicht reflektiert, auch nicht in der Geschichtswissenschaft.

In der Vormoderne war aber klar: Geschlecht kann nur eine Kategorie sein, die zu anderen ins Verhältnis gesetzt werden muss. Es gibt eine Ständegesellschaft, da ist der männliche Leibeigene weitgehend rechtlos, und die Äbtissin zum Beispiel, die über ein Kloster und riesige Territorien herrscht, ist eine mächtige Frau. Sie darf Geschäfte führen, Recht sprechen, die darf alles, was Frauen angeblich nicht dürfen. Also müssen wir uns die verschiedenen Männer- und Frauenrollen anschauen, aber auch die Narrative, also wie darüber geredet und geschrieben wird, wie diese auch medial dargestellt werden.

Kann man denn überhaupt sagen, wie sich die Rolle des Mannes verändert hat, wenn sie sowieso nie einheitlich war?

Söll: Man muss immer im Plural reden.

Lorenz: Männlichkeiten, darauf können wir uns einigen. Man kann schauen, ob es einen kleinen gemeinsamen Nenner gibt, der für alle Männlichkeiten gilt, und dann wird es auch spannend, weil man an den Kern kommt: Was bedeutet Männlichkeit auf jeden Fall, egal ob ich Leibeigener bin oder Fürst?

Da gibt es viel Forschung: Welche Grundvoraussetzung gibt es, damit ein Mann in welcher Position in der Gesellschaft überhaupt mitmachen darf? Da hat sich natürlich viel geändert, zum Beispiel was männliche Fürsorge, Väterlichkeit angeht. Aber haben Väter vor 500 Jahren nicht mit ihren Kindern geschmust oder gespielt, dürfen sie nicht trauern, wenn Kinder sterben? Da guckt man sich in der Frühen Neuzeit Selbstzeugnisse an und stellt fest, wie Menschen über ihre verstorbenen Kinder schreiben oder darüber, wie sie mit Kindern umgehen. Darum geht es: Dass man erst mal diese ganzen Vorannahmen und Stereotypen aus dem 19. und 20. Jahrhundert weitet und dieses Spektrum anschaut.

Sabisch: In der Soziologie nennen wir das die Theorie der Intersektionalität. Man kann Geschlecht nie für sich alleine betrachten. Es macht einen Unterschied, ob ich als Junge in Düsseldorf geboren werde oder in Essen-Katernberg. Wie sind meine Bildungschancen? Habe ich einen Migrationshintergrund? Wie ist meine körperliche Verfassung? Es kommt immer auf das soziale Milieu an, und dann können wir vielleicht auch über Gemeinsamkeiten in diesen Milieus sprechen. Aber Mann ist natürlich nicht gleich Mann. Nicht jeder Junge ist ein Bildungsverlierer. Das muss man sich differenziert anschauen.

Lorenz: Und das aufzubrechen, nicht mehr nur von diesen Kollektivwesen Mann und Frau zu sprechen, ist etwas, woran man sich noch lange abarbeiten wird, weil das im Alltag die zentrale Kategorie ist. Das ist die erste Unterscheidung, die auch kleine Kinder machen.

Geschlechterforschung und Gender-Mainstreaming werden sehr stark angegriffen. Das hat damit zu tun, dass man sich diese Kategorie bewahren will.

Katja Sabisch

Sabisch: Ja, Geschlecht, also Mann und Frau, wird schon als eine große gesellschaftliche Konstante wahrgenommen. Wir erleben jetzt eine Individualisierung und eine Pluralisierung. Geschlechterforschung und Gender-Mainstreaming werden aber sehr stark angegriffen. Das hat damit zu tun, dass man sich diese Kategorie bewahren will.

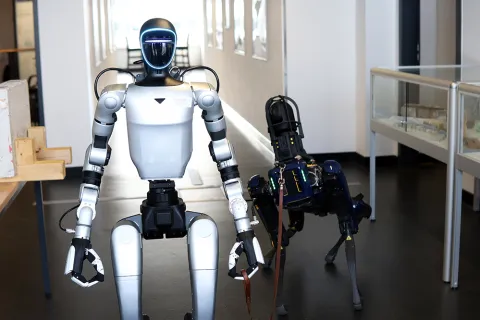

Söll: Wir beobachten auch, dass sich wieder sehr traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit zeigen. Sie werden wieder gebraucht, um Sicherheit zu spenden in unsicheren Zeiten. Im Sinne von „Der Patriarch regelt das für uns, und wir müssen mit der Komplexität der Welt nicht zurechtkommen.“

Sabisch: Denken wir an die Inszenierung von Putin mit freiem Oberkörper oder die sexuellen Übergriffe von Trump.

Lorenz: Man merkt wunderbar, dass das ein Topos für die Herrschermännlichkeit in vielen Kulturkreisen ist. Dieses Gorillahafte, dieses Alphamännchen, da gibt es scheinbare anthropologische Konstanten einer bestimmten Männlichkeit, die gestärkt werden sollen.

Interessant wird es dann, wenn sich sozusagen eine Frau so verhält. Maria Theresia ist ein schönes Beispiel. Sie wurde qua Geburt Königin von Ungarn und musste dafür aber als erste Frau die Krönungsrituale eines Mannes vollziehen, das war damals umstritten. Sie hatte extra Reitstunden und Muskeltraining, damit sie bei der militärischen Krönungszeremonie mit Feldherrenritt und Schwertschlägen zeigen konnte, dass sie auch als Oberbefehlshaberin das Königreich Ungarn verteidigen könnte. Trotzdem war für alle klar, dass das eine Frau ist. Sie musste aber „ihren Mann“ stehen.

Sind es immer die Minderheiten, die das Interesse am Wandel haben?

Söll: Nein, die Frauen waren ja keine Minderheit. Ich würde sagen, es geht erst mal um Machtverteilung. Die Möglichkeit, sich selbst definieren zu können.

Lorenz: Es sind die Ohnmächtigen, die mehr von der Macht abhaben wollen und darum Rollen infrage stellen. Das gilt auch für Männer, die die dominanten Männlichkeitsbilder nicht erfüllen können oder wollen.

Sie arbeiten fachübergreifend zusammen im Marie-Jahoda-Center für Geschlechterforschung. Was wünschen Sie sich von dieser Kooperation?

Söll: Uns geht es um eine fruchtbarere Zusammenarbeit aller Disziplinen, die sich mit Männlichkeiten in irgendeiner Weise beschäftigen, und um eine komplexere Form der Theorie- und Methodenbildung in der Männlichkeitsforschung.