Biotechnologie

Metallsammler aus Bakterien

Mikroorganismen stellen Stoffe her, die Metalle aus der Umgebung binden können. Von deren Bauplänen kann man abschauen.

Bakterien, Pilze und Pflanzen stellen mitunter metallbindende Stoffe her, die man sich zu Nutze machen kann, sei es für die Gewinnung von Rohstoffen, deren Trennung, zur Reinigung von Böden oder für medizinische Zwecke. Wie man diese Naturstoffe oder modifizierte halbkünstliche Varianten davon nach genetischen Informationen herstellen kann, welche Strukturen es gibt und welche Mikroorganismen sie produzieren, fasst Prof. Dr. Dirk Tischler, Leiter der Arbeitsgruppe Mikrobielle Biotechnologie der RUB in einem Beitrag in Natural Product Reports vom 19. Mai 2020 zusammen.

Wie man an Metalle aus der Umwelt kommt

Pflanzen und Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien bilden verschiedenste chemische Stoffe, die für ihr Überleben nicht unbedingt notwendig sind. Solche sogenannten Sekundärmetabolite werden meist als Antwort auf aktuelle Umweltbedingungen gebildet. Dazu gehören auch metallbindende Moleküle, Chelatoren genannt.

Viele Anwendungsgebiete sind möglich

„Für solche Chelatoren gibt es verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten“, beschreibt Dirk Tischler. „Man kann sie zum Beispiel nutzen, um Böden zu sanieren, Rohstoffe selektiv zu gewinnen oder zu trennen, oder auch für die Biosensorik oder die Medizin.“ Hier kommen sogenannte Siderophore zur Behandlung von Eisenüberladung im Körper, der sogenannten Eisenspeicherkrankheit zum Einsatz.

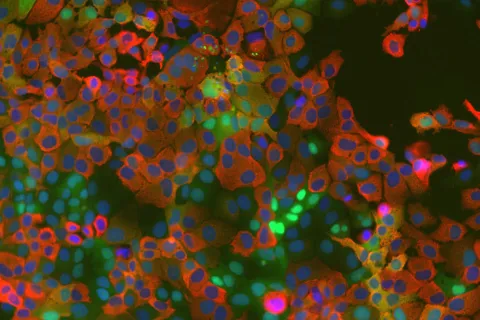

In den vergangenen Jahren hat seine Arbeitsgruppe gemeinsam mit anderen Teams weitere Stämme identifiziert, die Chelatoren bilden, und neue Strukturen beschrieben. Außerdem ist es gelungen, die genetischen Informationen für die Bildung dieser Stoffe zu entschlüsseln und in einfach zu handhabende Organismen wie Escherichia-coli-Bakterien einzuschleusen. Diese dienen dann als Produzenten der gewünschten Naturstoffe oder auch modifizierter Stoffe. „Wir konnten so semiartifizielle Verbindungen herstellen“, so Dirk Tischler.