Hochleistungsplasmen

Plasmastrukturen im Detail analysiert

Als auffiel, dass Plasmen inhomogen sind, gefiel das nicht jedem. Dabei bringt diese Eigenschaft Vorteile mit sich, zum Beispiel für die Industrie.

Für das bloße Auge sind sie oft unsichtbar: die hauchdünnen Schichten, die mithilfe von Plasmen auf Oberflächen abgeschieden werden. Zum Beispiel auf Architekturglas, um das Reflexionsvermögen zu steuern, auf Werkzeuge, um sie vor Verschleiß zu schützen, oder auf Kunststoffe, um sie dichter gegen den Durchtritt von Gasen zu machen. Aus der Industrie sind Plasmen nicht mehr wegzudenken. Zwar kann man Oberflächen auch mithilfe von chemischen Prozessen beschichten, aber dafür sind teils so hohe Temperaturen erforderlich, dass die zu beschichtenden Objekte schmelzen würden. Plasmen hingegen bringen die erforderliche Energie nicht durch Wärme auf, sondern durch die darin enthaltenden reaktiven Teilchen.

Plasmen

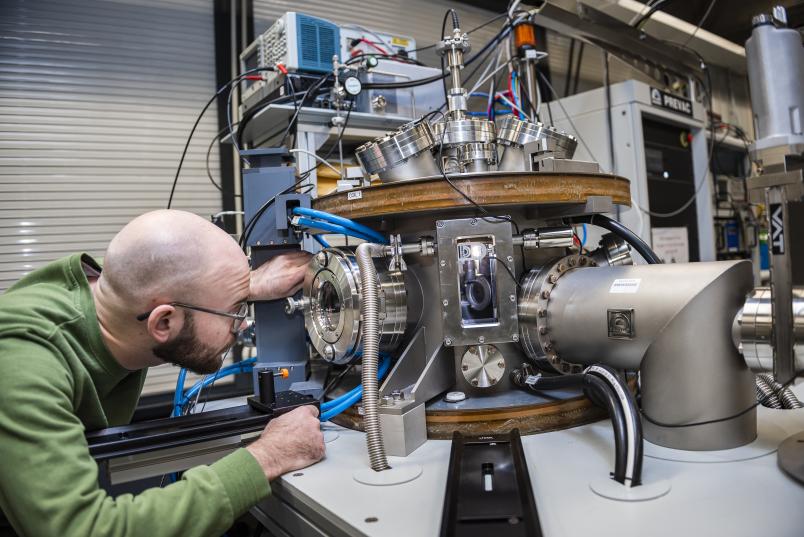

In einem Plasma liegt die Materie teilweise oder vollständig ionisiert vor. Durch das Anlegen von elektrischen Feldern an Elektroden in einer Plasmakammer kann das eingebrachte Gas, zum Beispiel Argon, ionisiert werden, und die geladenen Teilchen werden in Richtung einer Metallelektrode beschleunigt. Die auf dem Metall auftreffenden Ionen schlagen einzelne Atome aus dem Metall heraus, die sich auf einem gegenüberliegenden zu beschichtenden Werkstück ablagern. Was genau bei solchen Beschichtungsprozessen in den Plasmen passiert, interessiert das Team des Sonderforschungsbereichs SFB/TR 87. Seit Jahren erforschen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die zugrunde liegenden Prozesse.

Hype und Tal der Tränen

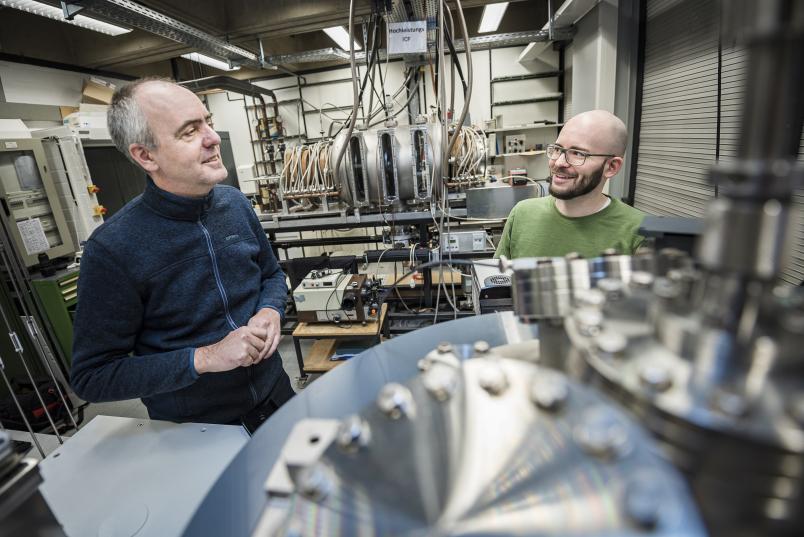

„Mit dem Sonderforschungsbereich haben wir sowohl den Hype um die Plasmabeschichtung vor gut zehn Jahren als auch das anschließende tiefe Tal der Tränen mitgemacht“, erinnert sich Prof. Dr. Achim von Keudell der an der RUB die Professur für Experimentalphysik reaktiver Plasmen innehat. Im Jahr 1999 wurde das sogenannte High-power Impulse Magnetron Sputtering etabliert. Das Verfahren nutzt vollständig ionisierte Plasmen mit einer ähnlich hohen Leistungsdichte auf den Oberflächen wie in Raketentriebwerken. Im Gegensatz zu herkömmlichen Plasmen können diese Hochleistungsplasmen nicht dauerhaft betrieben werden, weil sie die Materialien der Plasmakammer zerstören würden. Daher werden sie immer wieder an- und ausgeschaltet, also gepulst betrieben.

Dann kam der Moment der Desillusionierung.

Achim von Keudell

Mit solch dichten Plasmen lassen sich auch entsprechend dichte und qualitativ hochwertige Schichten herstellen. Daher stieß diese Technik in der Industrie sofort auf Interesse. „Dann kam der Moment der Desillusionierung“, sagt von Keudell. Denn die höhere Qualität der Schichten ging zulasten der Beschichtungsrate, die zum Teil nur noch 30 Prozent so hoch war wie mit konventionellen Verfahren, wenn man die Beschichtungsrate auf die eingesetzte elektrische Leistung bezog.

Während im herkömmlichen Prozess überwiegend mit ungeladenen Atomen, Radikalen oder Molekülen beschichtet wird, entstehen durch die Hochleistungsplasmen vornehmlich Ionen. Da die Teilchen geladen sind, werden sie stark von den äußeren und inneren elektrischen Feldern beeinflusst. Ein Großteil der Ionen, die zur Beschichtung in Richtung der Oberfläche unterwegs sind, kehrt aufgrund der Richtung dieser elektrischen Felder auf halbem Weg einfach wieder um und fliegt zurück. Das Phänomen wird als Return-Effekt bezeichnet und lässt sich nicht umgehen, weil es schlicht in der Eigenschaft der voll ionisierten Plasmen begründet ist. „Zehn Jahre lang hat sich die Plasma-Community die Zähne an dem Versuch ausgebissen, beides hinzubekommen: eine hochqualitative Schicht und eine hohe Wachstumsrate. Es geht nicht, man muss je nach Anwendung entscheiden, was wichtiger ist“, fasst von Keudell zusammen.

Allerdings schaffen es mehr der ionisierten Teilchen durch die elektrischen Felder auf die andere Seite und setzen sich dort als Schicht ab, als man nach einfachen Plasmamodellen erwarten würde. Das ist einem weiteren Phänomen zu verdanken, das mittlerweile intensiv in Bochum erforscht wurde: Obwohl die Hochleistungsplasmen mit bloßem Auge betrachtet sehr gleichmäßig aussehen, bilden sich in ihnen Strukturen, die den Ionen helfen, auf die andere Seite zu gelangen.

Croissants und Kometen

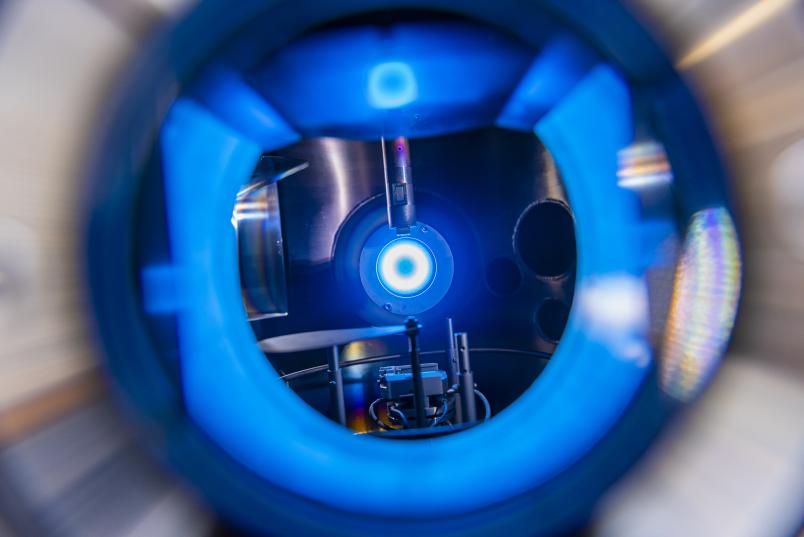

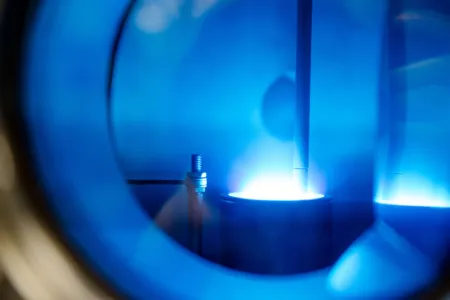

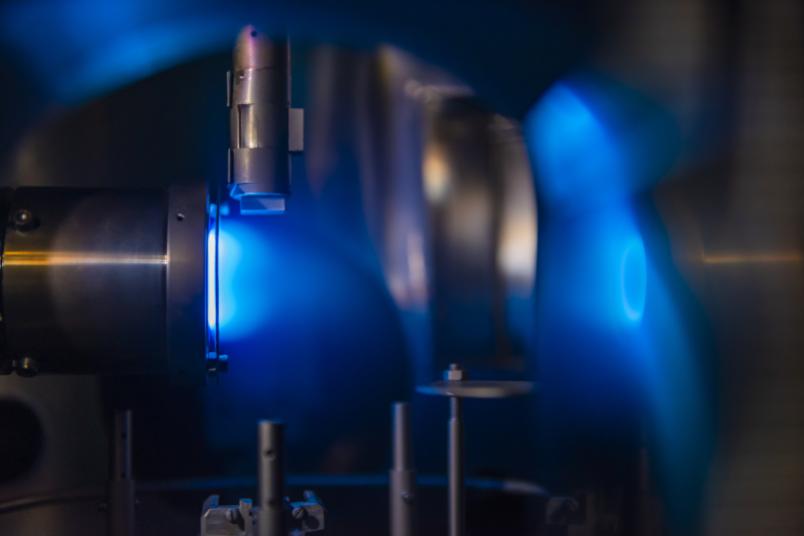

Von oben betrachtet sind die Plasmen torusförmig, sie sehen aus wie ein leuchtender Donut. Dieses Leuchten der angeregten Teilchen bildet Strukturen aus, die sich mit zehn Kilometern pro Sekunde im Kreis bewegen und nur mit sehr schnellen Kameras erfasst werden können. „Eine der ersten Strukturen, die wir damals in einem Aluminium-Plasma beobachtet haben, sah aus wie ein rückwärts fliegender Komet“, beschreibt Achim von Keudell. In weiteren Analysen stellten die Bochumer Forscher fest, dass sich je nach Art des Plasmas unterschiedliche Strukturen formen. In einem Titan-Plasma bildet sich beispielsweise kein einzelner Komet, sondern eher etwas, das aussieht wie ein Croissant. Auch die Anzahl der Strukturen im Torus ändert sich je nach Plasmaleistung. Wegen der Regelmäßigkeit und der Rotation der Strukturen hat sich der Begriff der rotierenden Plasmaspeichen eingebürgert, auf Englisch rotating spokes.

Die Beschreibung dieser Inhomogenitäten in technischen Plasmen sorgte für Wirbel in der Forschungscommunity, vor allem bei den anwendungsnah arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Heute ist Achim von Keudell klar: „Es war vermutlich ungeschickt, dass wir Grundlagenforscher von Inhomogenitäten oder Instabilitäten gesprochen haben. Das hört ein Verfahrenstechniker gar nicht gern.“

Stabile Instabilitäten

Dabei stellte sich heraus, dass diese Strukturen zwar durch eine Instabilität am Beginn jedes Plasmapulses entstehen, die endgültige Struktur aber sehr stabil ist. Die Strukturbildung ist eine wesentliche Eigenschaft von Plasmen hoher Leistungsdichte und ist nicht zu verhindern, stellt aber auch kein Problem für die Beschichtung dar. Im Gegenteil, sie hilft sogar, den Return-Effekt abzumildern. Ohne die Inhomogenitäten gäbe es also gar kein effizientes Schichtwachstum in voll ionisierten Plasmen, weil viele von den elektrischen Feldern abgelenkten Ionen die Oberfläche nie erreichen würden.

Da die leuchtenden Plasmaspeichen elektrisch geladen sind, laufen sie nicht ineinander; sobald sich die Struktur einmal ausgebildet hat, ist sie stabil. Und da sie sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt, beeinträchtigt sie das Beschichtungsergebnis nicht. Nur unter bestimmten Bedingungen können die Strukturen in ihrer Bewegung einfrieren, was tatsächlich zu einer ungleichmäßigen Schicht führen würde. „Mittlerweile haben wir die Plasmen aber so weit verstanden, dass wir wissen, wie wir die Parameter wählen müssen, um so etwas zu verhindern“, sagt Julian Held, Doktorand am Lehrstuhl für Experimentalphysik II. „Wir können im Labor sogar bestimmte Strukturen gezielt züchten.“

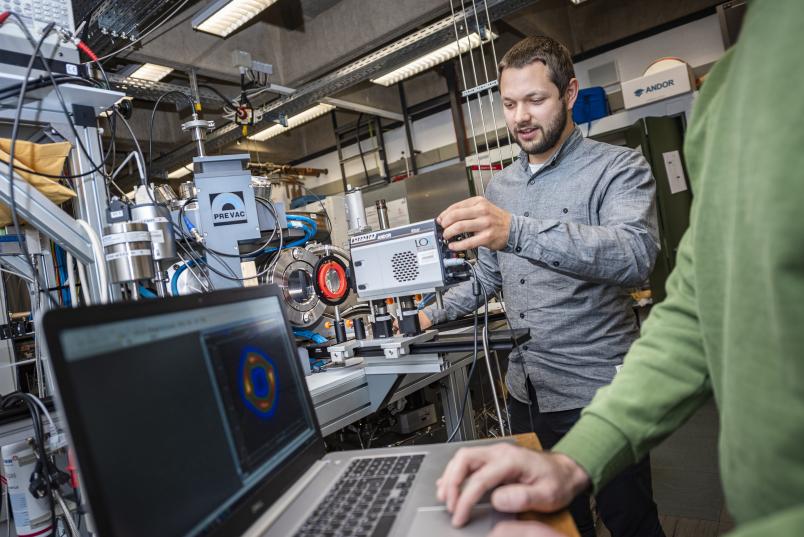

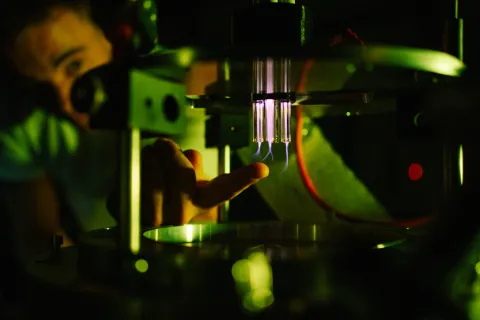

Julian Held perfektionierte die Methode. Er entwickelte ein Verfahren, mit dem er Strukturen in einem Plasma synchronisiert mit Hochgeschwindigkeitskameras analysieren kann. So kann er auch die unterschiedlichen Plasma-Bestandteile separat voneinander sichtbar machen, etwa das Leuchten bestimmter Atome oder Ionen, und ihre Bewegungen zeitlich und räumlich zueinander in Beziehung setzen. „Jahrelang hatten wir tonnenweise einzelne Bilder, aber wussten nie, wie wir sie übereinanderlegen müssen“, erinnert sich Held. „Diese Arbeiten waren ein wesentlicher Schritt, um detaillierte Plasmamodelle erstellen zu können.“

Beschichten mithilfe von Plasmen