Digital Humanities

Weit mehr als eine coole Visualisierung

Die Doktorandin Lisa Gerlach greift in ihrer Untersuchung von historischen Empfehlungsschreiben auf computergestützte Netzwerkanalysen zurück.

Lisa Gerlach promoviert an der RUB am Lehrstuhl für transnationale Geschichte des 19. Jahrhunderts bei Prof. Dr. Sandra Maß. In ihrer Doktorarbeit analysiert die Historikerin den Stellenwert von Empfehlungsschreiben in sozialen Netzwerken deutschsprachiger Jüdinnen und Juden von 1860 bis 1945. Im Interview erklärt Gerlach, wie sie die klassische, historische Quellenuntersuchung durch Computerprogramme ergänzt und welche Vorteile das mit sich bringt.

Frau Gerlach, wie sind Sie auf das Thema Ihrer Doktorarbeit gekommen?

Nach meinem Master in Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts interessierte ich mich für eine Promotion. Dazu brauchte ich Empfehlungsschreiben, um mich auf Stipendien zu bewerben. Da habe ich mich gefragt, was ein Empfehlungsschreiben eigentlich ist und wie wichtig diese Schreiben sind und insbesondere waren. Ich habe mich auf die Suche nach geeigneten Quellen gemacht. In der deutsch-jüdischen Geschichte bin ich fündig geworden.

Auf was für Empfehlungsschreiben sind Sie gestoßen? Und wie?

Ich habe zunächst die einschlägigen Archivdatenbanken befragt. Dabei habe ich festgestellt, dass bei gut erschlossenen Akten „Empfehlung“ ein Schlagwort war, um den Inhalt der Briefe zu beschreiben. In der Vorbereitung habe ich beschlossen, mich auf vier Institutionen zu konzentrieren und diese in Form von vier Fallstudien zu untersuchen. Besonders gut geeignet waren die Bankhäuser der Familien Bleichröder und Arnhold, die Hebräische Universität in Jerusalem und das American Friends Service Committee, eine Hilfsorganisation aus den USA. Daraufhin habe ich Archivreisen in Deutschland, den USA und Israel unternommen und Empfehlungsschreiben aus diesen Kontexten zusammengetragen. Die Schreiben sind verfasst von oder für Menschen, die in Selbst- und manchmal auch nur in Fremdwahrnehmung als deutsche Jüdinnen und Juden lebten.

Wozu sind die Empfehlungsschreiben verfasst worden?

In dem von mir gewählten Zeitraum zeigen sich unterschiedliche Zwecke von Empfehlungsschreiben. In der Mitte des 19. Jahrhunderts existierte noch keine einheitliche Bankiersausbildung. Söhne, die den Familienbetrieb übernehmen sollten, gingen zunächst in der Firma des Vaters in die Lehre. Danach wechselten sie üblicherweise zu befreundeten Banken, gern auch ins Ausland. Um dies zu ermöglichen, verfassten die Väter Empfehlungsschreiben.

Die Beziehung zwischen den Generationen spielt darum in der Fallstudie über das Bankhaus Bleichröder eine besondere Rolle. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Empfehlungsschreiben für die deutschen Jüdinnen und Juden essenziell, um den sozialen Aufstieg zu stabilisieren. Dass dies eine fortwährende Arbeit war, die auch in dieser Zeit immer wieder von antisemitischen Einflüssen unterbrochen wurde, zeigt sich in meiner Forschung über das Bankhaus Arnhold.

Funktionierten die Empfehlungen auch international?

Dies lässt vor allem die Fallstudie zur Hebräischen Universität erkennen. Die Wissenschaftsgemeinschaft war damals schon gewohnt, über Landesgrenzen hinweg zu agieren. Zur Neugründung der Universität in den 1920er-Jahren wurden viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Empfehlungen nach Jerusalem gerufen. Im Nationalsozialismus sicherten Empfehlungen die Emigration, die häufig an eine qualifizierte Arbeitsstelle gebunden war, und somit das Überleben deutscher Jüdinnen und Juden.

Das Programm hat sehr geholfen, nicht auf meine eigenen Vorurteile reinzufallen.

Hiermit setzt sich eine weitere Fallstudie auseinander. Sie zeigt, wie eine Hilfsorganisation empfehlungsbasiert Stellen in den USA an Jüdinnen und Juden vermittelte, die aus Deutschland fliehen mussten. In diesem Kontext ist interessant, dass zwar einige Arbeitszeugnisse und Empfehlungen ihrer ehemaligen Arbeitgeber vorlegten, andere aber auf persönliche Empfehlungen von Freunden, Bekannten und Verwandten zurückgriffen, die dann vor allem den Charakter der Person und nicht ihre Qualifikation hervorhoben.

Wie haben Sie die Empfehlungsschreiben untersucht?

Zusätzlich zur klassischen historischen Quellenanalyse, bei der ich mir ansehe, von wem das Schriftstück stammt, an wen es gerichtet ist, was im Text steht und ob es einen wiederkehrenden Aufbau gibt, nutze ich das Netzwerkanalyseprogramm Nodegoat. Ursprünglich habe ich nur erwartet, dass man damit die Ergebnisse gut und übersichtlich darstellen kann. Eine Netzwerkanalyse mithilfe von Computerprogrammen ist aber weit mehr als eine coole Visualisierung. Da stecken viele Gedanken und Konzepte dahinter: Die Quellen werden gut sortiert. So kann ich im Rahmen meiner Doktorarbeit statt mehrere hundert mehrere tausend Briefe bearbeiten. Wenn ich die in einer Datei nebeneinanderlegen würde, würde ich schnell den Überblick verlieren.

Mit Nodegoat kann ich direkt ansteuern was ich wissen möchte. Im Programm sind dann alle Daten hinterlegt. So kann ich mich auch selbst visuell in den Quellen bewegen. Das ist gut beim Recherchieren. Bei der Analyse hat mir das Programm dann sehr geholfen, nicht auf meine eigenen Vorurteile reinzufallen.

Wie meinen Sie das?

Ich bin ja in Personennetzwerken unterwegs. Viele dieser Briefe sind beispielsweise von Albert Einstein. Da dachte ich: „Super, das wird bestimmt ein Extrakapitel! Der ist sicher total wichtig.“ Er hat auch wahnsinnig viele Briefe geschrieben und viele Leute bei der Flucht vor den Nazis unterstützt.

Aber der Computer hat mir ausgerechnet, dass er trotzdem nicht die wichtigste Person war. Dadurch, dass Einstein prominent war, hat er meinen Blick immer wieder auf sich gezogen. Er ist mir ständig aufgefallen. Die Zahlen geben das aber gar nicht her. Da gibt es ganz andere Akteure, die bisher unbekannt waren, und auf die ich mich jetzt viel mehr konzentriere.

Ich fand es total hilfreich, die Daten erstmal in Nodegoat einzugeben und durchzählen zu lassen, sodass man sich nicht von seinen Erwartungen leiten lässt.

Was ist die größte Chance dieser neuen Methoden?

Dass die computerbasierte Arbeit unsere Aufmerksamkeit verschiebt. Sie zeigt uns Gegebenheiten in der Geschichte, die wir sonst übersehen würden. Weil wir immer das reproduzieren, was wir annehmen. Manchmal zeigt das Programm auch unerwartete Verbindungen.

Ich habe meine vier Fallstudien so ausgewählt, dass sie sich voneinander unterscheiden – damit ich verschiedene Dinge zeigen kann. Am Ende der Arbeit hat sich herausgestellt, dass alle Fälle miteinander verbunden sind. Trotz der verschiedenen Regionen und Generationen, die sie abdecken, hüpfen Personen zwischen den verschiedenen Fallstudien hin und her. Das hätte ich womöglich nicht gesehen, wenn der Computer es mir nicht gezeigt hätte.

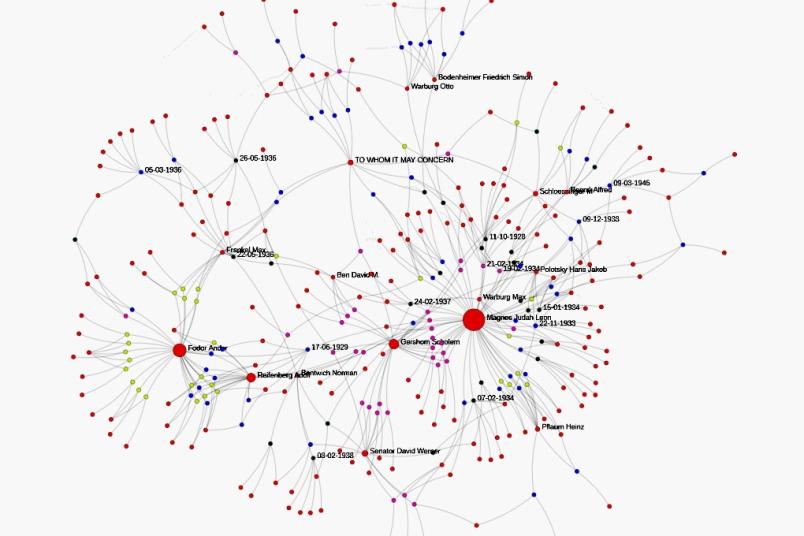

Wie sieht so eine Netzwerkanalyse aus?

Personen werden als rote Punkte dargestellt. Sie erscheinen unterschiedlich groß, abhängig davon, wie viele Verbindungen eine Person hat. Je wichtiger sie im Netzwerk ist, desto größer ist der entsprechende Punkt. Alle anderen Punkte zeigen verschiedene Briefarten, die ich gefunden habe. Formelle Empfehlungsschreiben, welche einem bestimmten Aufbau folgen und deren einziger Zweck die Empfehlung ist, sind blau. Die schwarzen Punkte stellen informelle Empfehlungen dar. Das sind Briefe, in denen die Empfehlung als ein Punkt von mehreren angesprochen wird. Bitten um Empfehlungen sind grün und Introduktionsschreiben, in denen der Absender dem Empfänger jemanden vorstellt, erscheinen pink. Die Linien verbinden die Akteure mit den Briefen. Von jedem Schreiben ausgehend sind Sender, Empfänger und erwähnte Personen verknüpft. Wo Platz ist, schreibt das Programm automatisch die Namen und die Datierung des Briefes dazu.

Wie lautet das Fazit Ihrer Arbeit?

Zwischenmenschliche Verbindungen, Empfehlungen und das Vertrauen waren noch sehr viel wichtiger, als ich gedacht hatte – weit wichtiger als die Noten des Empfohlenen. Bei Einstellungen konnten gute Empfehlungsschreiben scheinbar Türen öffnen, die ansonsten verschlossen geblieben wären. Sie konnten aber auch Gatekeeper sein – für diejenigen, die solche Kontakte nicht besaßen.

Auch bei Einreisen in Länder, die eigentlich feste Einreisequoten hatten, halfen Empfehlungsschreiben. Und retteten so Leben unter den vor den Nazis fliehenden Menschen. Außerdem verbanden sich durch Empfehlungsschreiben neue Gruppen miteinander, die sich anders höchstwahrscheinlich nicht gebildet hätten.

Wie sieht eigentlich ein gutes Empfehlungsschreiben aus dem untersuchten Zeitraum aus?

Ein gutes Schreiben war eines, das von jemandem verfasst worden ist, der eine besonders hohe gesellschaftliche Anerkennung genoss. Die Schriftstücke richteten sich stets an Personen auf derselben gesellschaftlichen Stufe, nie an höher gestellte.

Es war also nur wichtig, wer das Empfehlungsschreiben verfasst hat, weniger was darinstand?

Der Inhalt war vor allem ehrlich. Natürlich wurde niemand in Verruf gebracht. Aber es wurde schon angesprochen, auf welchen Gebieten die empfohlene Person noch wachsen könne.

Was fasziniert Sie so an Ihrem Thema? Was begeistert Sie?

Ich denke, man kann die Gegenwart nur verstehen, wenn man sich Gedanken über die Vergangenheit macht. Wir müssen wissen, woher wir kommen, um zu wissen, wohin wir gehen. Was mein Thema im Speziellen so spannend macht, ist der Bezug zu heute. Beispiel Arbeitsmarkt: Einerseits soll und muss es gerecht zugehen, da ja immer noch zu viele ausgeschlossen sind. Aber andererseits sind gerade in akademischen Kreisen Empfehlungsschreiben immer noch wichtig.

Was ist das für eine Kultur, die nichts ausprobiert, sondern sich nur nach Empfehlungen richtet?

Oder denken wir an die Digitalisierung: In vielen Bereichen haben die Algorithmen schon längst überhandgenommen. Beispielsweise bei Plattformen zur Restaurant-Kritik. Da stellen sich einige Fragen: Wie fair sind Empfehlungen? Wie sehr und warum verlässt man sich darauf? Wer empfiehlt dort eigentlich? Und welche Auswirkungen kann eine schlechte Empfehlung haben?

Und ganz allgemein: Was ist das für eine Kultur, die nichts ausprobiert, sondern sich nur nach Empfehlungen richtet? Wenn man in diesem Sinne weiterdenkt, welches Potenzial Empfehlungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung haben und welche Gefahren sie bergen, dann ist das, glaube ich, schon ein spannendes Feld, über das es sich lohnt nachzudenken.