Kolonialgeschichte

Einblicke in Alltag und Gedankenwelt eines Völkermörders

Unbestritten ist heutzutage, dass deutsche Truppen zu Kolonialzeiten in Südwestafrika einen Völkermord begangen haben. Ein Editionsprojekt eröffnet die Perspektive eines Täters – und zwar nicht irgendeines Täters.

Es sind nur fünf unscheinbare Notizbücher aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Doch sie haben Sprengstoffpotenzial. Lange befanden sie sich in Privatbesitz, waren der Öffentlichkeit gar nicht und der Forschung nur bedingt zugänglich. Jüngst forderten auch namibische Opferverbände ihre Herausgabe. Nun liegen sie den RUB-Historikern Dr. Andreas Eckl und Dr. Dr. Matthias Häussler zur Edition vor. Autor der Tagebücher ist kein geringerer als Lothar von Trotha – verantwortlich für eines der größten Verbrechen Anfang des 20. Jahrhunderts. 1904 und 1905 war er Oberkommandierender der sogenannten Schutztruppen in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Hier hatte er die Befehlsgewalt, als der Völkermord an zehntausenden OvaHerero begangen wurde.

Der Völkermord an den OvaHerero

„Das war der unrühmliche Höhepunkt der deutschen Kolonialgeschichte“, sagt Andreas Eckl. „Heute gibt es ein großes politisches Bedürfnis, dieses Kapitel aufzuarbeiten.“ Die Quellen aber sind rar. Denn die Aktenbestände der Schutztruppen in Deutsch-Südwestafrika sind nicht erhalten: Die Originale wurden im Ersten Weltkrieg zerstört, die Kopien im Zweiten Weltkrieg. „Seit vielen Jahrzehnten war bekannt, dass Tagebücher des Oberkommandierenden Lothar von Trotha existieren“, erzählt Matthias Häussler. „Jeder wollte wissen, was darin steht. Aber sie waren nicht ohne Weiteres zugänglich.“ Die Bücher befanden sich im Privatbesitz des Familienverbandes von Trotha.

Brisantes Projekt zunächst abgelehnt

Jahrelang stand Häussler mit dem Familienverband in Kontakt. „Es hat einige Geduld gekostet, die Erlaubnis zu bekommen, dass wir die Bücher editieren dürfen“, erinnert er sich, „auch wenn früh eine gewisse Aufgeschlossenheit zu verspüren war.“ Seit Anfang 2021 arbeitet er nun am RUB-Institut für Diaspora- und Genozidforschung zusammen mit Andreas Eckl an dieser Edition, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Diese hatte das brisante Projekt zunächst abgelehnt, bewilligte es dann aber mit Auflagen doch, nachdem der Familienverband seine Bereitschaft zur Kooperation auch schriftlich verbürgt hatte.

Ich denke, die Deutsche Forschungsgemeinschaft macht diese Auflagen zu unserem Schutz.

Andreas Eckl

So dürfen die Wissenschaftler die Tagebücher zwar kritisch editieren, also mit Anmerkungen zum Kontext versehen und veröffentlichen. Allerdings dürfen sie keinen Bezug zur allgemeinen wissenschaftlichen Diskussion herstellen, den Inhalt also nicht bewerten. Außerdem müssen sie die Originalschriften mit veröffentlichen. „Ich denke, die Deutsche Forschungsgemeinschaft macht diese Auflagen zu unserem Schutz“, erklärt Eckl. „Die Deutungshoheit soll nicht allein bei der RUB liegen, damit wir uns nicht angreifbar machen.“

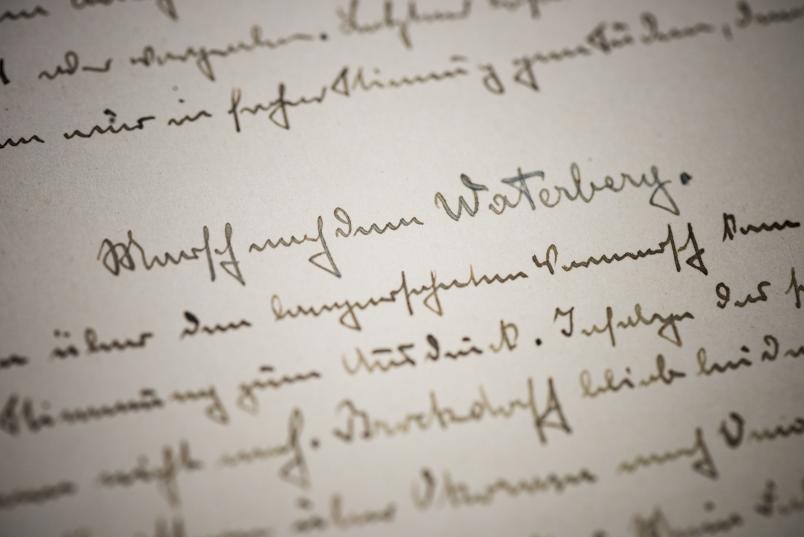

800 Seiten – teils zu Pferde geschrieben

Insgesamt 800 Seiten umfassen die Notizbücher. „Die Originale sind in einem erstaunlich guten Zustand dafür, dass sie nicht archivisch aufbewahrt wurden“, sagt Häussler. Trotzdem war es eine Herausforderung, sie zu entziffern. „Lothar von Trotha hat seine Notizen teils an festen Plätzen wie Windhuk oder auf dem Schiff verfasst. Teils aber auch auf dem Marsch und auf dem Pferd – und so sehen sie dann auch aus“, schildert er. „Mittlerweile haben wir 99,8 Prozent des Inhalts geknackt“, fügt Häussler hinzu. „Im Lauf der Zeit haben wir uns an das Schriftbild gewöhnt und sind immer schneller geworden.“

Eins stellen die Historiker von vorneherein klar: Die Tagebücher spielen keine Rolle für die Bewertung, ob die Kolonialtruppen in Deutsch-Südwestafrika einen Völkermord begingen oder nicht. „Daran gibt es sowieso keinen Zweifel“, sagt Andreas Eckl. „Es war Völkermord. Und dem widersprechen die Tagebücher auch nicht.“ Die Historiker erhoffen sich, in den Schriften mehr zu den Hintergründen des Völkermords zu erfahren, zu Handlungsmotivationen, Details der Kriegsführung, Befehlsstrukturen und der Frage, ob es ein von langer Hand geplanter Genozid war oder ein Prozess der Eskalation.

Das Besondere an jedem Tag dokumentiert

Die Tagebücher zeigen laut Eckl und Häussler einen Oberkommandierenden, der sehr von sich eingenommen war und der die Privilegien, die diese exponierte Stellung mit sich brachte, genoss. Es ist zwar auch Persönliches enthalten, aber überwiegend sind die Zeilen sachlich formuliert. Das belegt ein Beispiel: Während Lothar von Trothas Dienstzeit verstarb seine Frau. Diesem Verlust widmet der Autor jedoch nur wenige Worte. Ausführlich beschreibt er hingegen die Aufwartungen, die er erfuhr – etwa die Flaggen auf halbmast oder Kondolenztelegramme vom Kaiser und Reichskanzler.

„Dennoch ist es erstaunlich, was er alles nicht notiert hat“, sagt Häussler. So würden viele Routinen der Kommandoführung nicht beschrieben. „Trotha hält immer das Besondere an jedem Tag fest, das ist ein Charakteristikum der Bücher, beispielsweise wenn sich eine bestimmte Person erstmals vorstellte, es Streit gab oder ein spezielles Essen“, veranschaulicht der Forscher. „Er nutzte das Tagebuch als Erinnerung an besondere Erlebnisse aus seinem Alltag.“

Die Notizen Trothas werfen laut Andreas Eckl auch neue Aspekte zur Person auf: „Er war nicht nur der Schlächter, als der er immer dargestellt wird“, sagt er. „Der war er auch, aber eben auch mehr.“

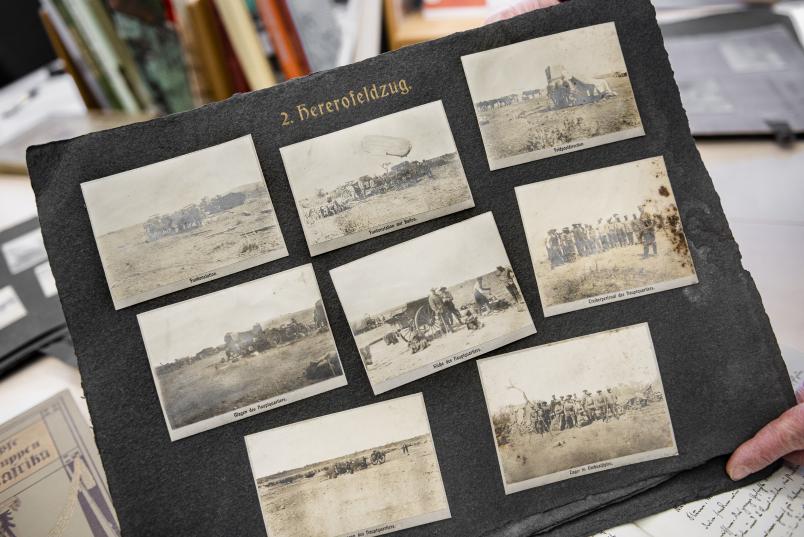

Zweite Quelle: Trothas Fotoalbum

Ihre kritische Edition der Tagebücher ergänzen die Bochumer Wissenschaftler um eine weitere besondere Quelle: ein Fotoalbum, das Lothar von Trotha nach seiner Rückkehr aus Afrika anfertigte, mit größtenteils selbst gemachten Fotos. „Er hat vier Exemplare erstellt und sie sozusagen an die damaligen Influencer verschickt“, erklärt Andreas Eckl. Eines dieser Exemplare hat der RUB-Forscher privat erworben; denn Eckl arbeitet seit über 20 Jahren auch als Antiquar mit einer besonderen Sammelleidenschaft für Objekte der Kolonialgeschichte. Nicht nur Trothas Tagebücher, auch das Fotoalbum mit seinen mehr als 200 Bildern werden die Forscher veröffentlichen.

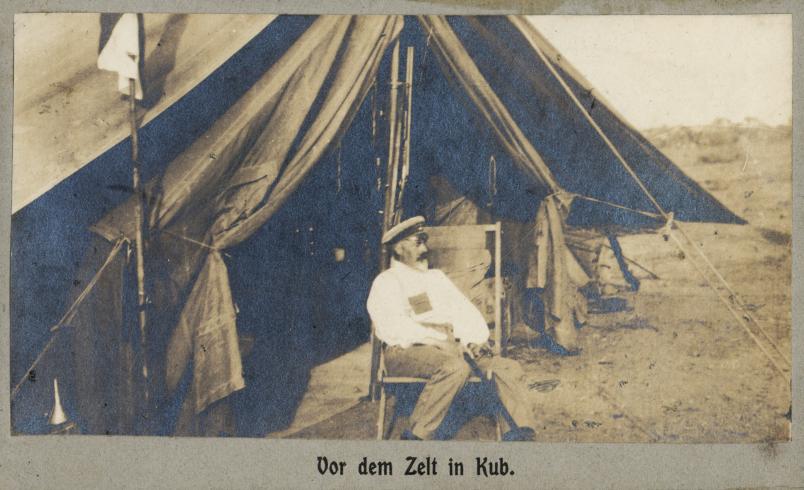

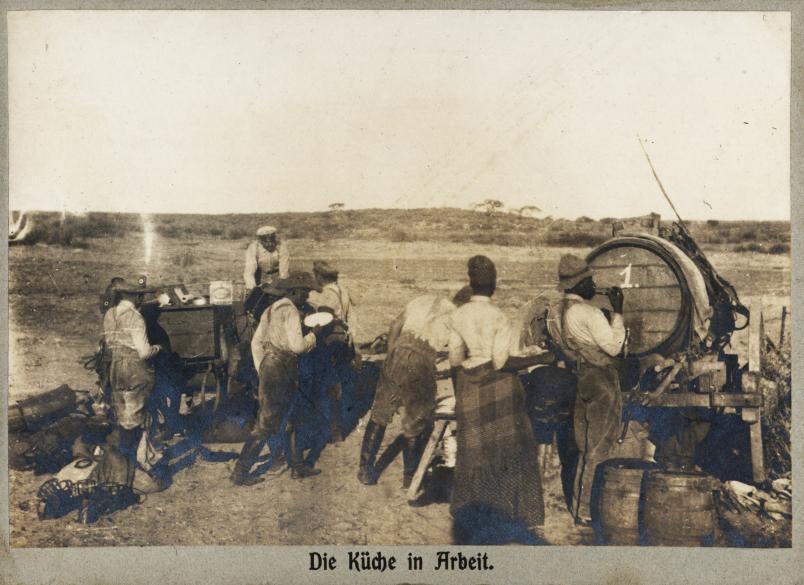

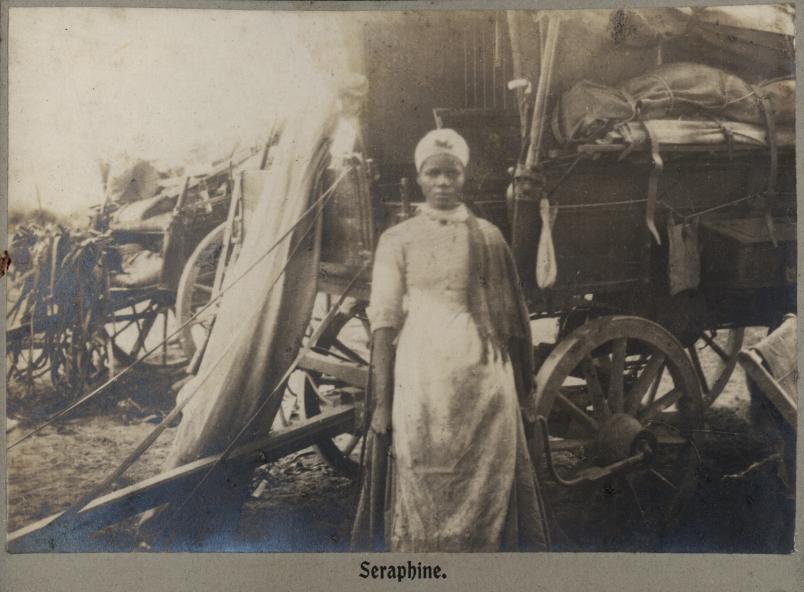

Anders als die Notizbücher, die stets das Besondere eines Tages festhalten, dokumentieren die Fotos das Alltagsleben in Afrika. Nur drei der 35 Seiten im Album sind dem Herero-Feldzug gewidmet: Dort ist beispielsweise ein Bild vom Tod eines deutschen Offiziers zu sehen oder Aufnahmen aus dem Lazarett oder Krankenhäusern. Ansonsten stehen touristische Aspekte im Vordergrund: Die Aufnahmen zeigen die Landschaft, Pferde, das Reisezelt, Offiziere beim Essen oder Schlafen. Auch gibt es viele Bilder von Afrikanern, wobei meist unklar bleibt, wer diese Personen waren.

Keine Anzeichen für extremen Rassismus

Weder im Tagebuch noch im Fotoalbum haben die Forscher Anzeichen für einen extremen Rassismus finden können – obwohl Trotha landläufig als Rassenkrieger par excellence gilt. „Das ist eigentlich befremdlich“, sagt Eckl. „In anderen Quellen äußern sich rassistische Einstellungen zum Beispiel dadurch, dass Afrikaner als hinterhältig, grausam oder faul geschildert werden. Solche Vorstellungen spiegeln sich weder in Lothar von Trothas Notizen noch in seinen Aufnahmen wider. Das heißt aber nicht, dass er nicht rassistisch gedacht hat.“

Ein Schatz aus Papier

Eckl und Häussler betonen, dass Tagebücher und Fotoalbum für den Oberkommandierenden nicht ausschließlich persönlichen Erinnerungsstücke waren, sondern für die Öffentlichkeit gedacht waren. Das trifft insbesondere auf das Fotoalbum zu. „Lothar von Trotha erzählt darin seine eigene Geschichte des Krieges“, so Andreas Eckl. Denn nach seiner Rückkehr aus Afrika war er kein gefeierter Held. Es gab durchaus Kritik an seiner Kriegsführung. Seine Schriften und mehr noch seine Bilder waren Trothas Versuch, dieser Kritik entgegenzuwirken. „Sie sollten vermitteln, dass alles so in Ordnung war, wie es gelaufen ist“, so Eckl weiter.

Er war nicht irgendein Kriegsteilnehmer und es ist nicht irgendein Tagebuch.

Matthias Häussler

„Für Historiker sind diese Quellen ein Schatz, dessen Bedeutung gar nicht hoch genug einzuordnen ist“, sagt Matthias Häussler, und Andreas Eckl ergänzt: „Lothar von Trotha war der Oberbefehlshaber der deutschen Truppen. Er war nicht irgendein Kriegsteilnehmer und es ist nicht irgendein Tagebuch, sondern eine hervorragende Quelle für die Geschichte des Deutschen Reichs. Es ist mit nichts zu vergleichen.“ Voraussichtlich Anfang 2023 werden Fotoalbum und Tagebücher dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.