Geschichte

Ein vergessener Protest

In den 1970er-Jahren brach in NRW ein ganzer Industriezweig weg. Doch kaum jemand erinnert sich daran. Das könnte mit dem Geschlecht der ehemaligen Beschäftigten zusammenhängen.

Sie trugen weder Helme noch Latzhosen und waren auch nicht vom Dreck der Arbeit gezeichnet. Stattdessen machten sie sich mit wohlsitzender Frisur, ordentlichem Rock und Pumps auf den Weg. Die Rede ist von den Frauen, die in der westfälischen und rheinländischen Bekleidungsindustrie Mitte des 20. Jahrhunderts beschäftigt waren und protestierten, um mehr Lohn zu bekommen – teils mit kreativen Ideen, zum Beispiel auf Rollschuhen. Ein Bild, das im Gedächtnis blieb? Mitnichten.

„Aufbau und Untergang der Textil- und Bekleidungsindustrie in NRW sind gleichermaßen übersehen worden“, sagt Alicia Gorny, Doktorandin am Institut für soziale Bewegungen der RUB. „Dabei war es ein riesiger Industriezweig.“ Mit geschätzt 700.000 Beschäftigten arbeiteten in der Branche etwa so viele Menschen wie in der Montanindustrie. Doch während sich die Bergbauvergangenheit in die Erinnerung der Menschen eingebrannt hat, hat das kollektive Gedächtnis die Bekleidungsindustrie in NRW weitestgehend vergessen. Warum ist eine der Fragen, mit denen sich Alicia Gorny beschäftigt. Sie interessiert sich auch für die Rolle der Gewerkschaften und der Frauen in diesen Organisationen. „Es wird gern behauptet, die Arbeiterinnen hätten den Untergang der Bekleidungsindustrie sang- und klanglos hingenommen. Das ist ein Irrtum“, bekräftigt Gorny.

Ruhrgebietskommunen warben um Bekleidungsfirmen

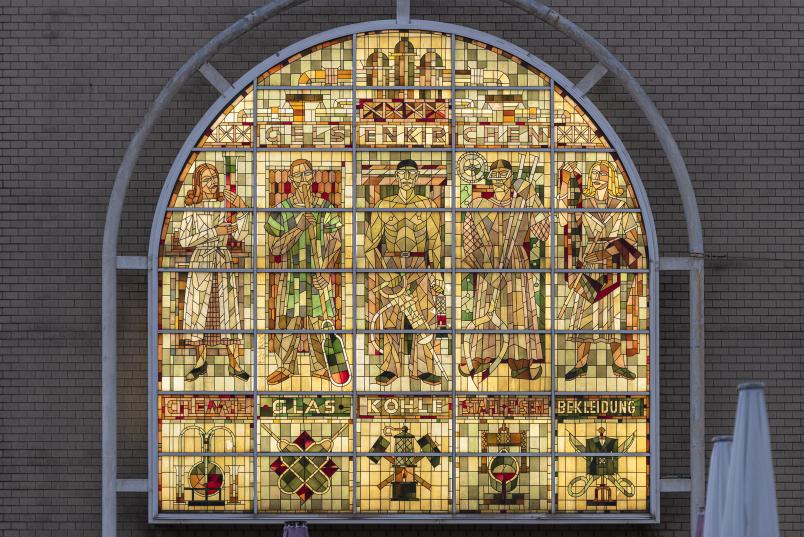

Aber zunächst zum Anfang der Geschichte. Ihren Boom im Ruhrgebiet hatte die Bekleidungsindustrie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Kommunen in Westfalen und im Rheinland warben gezielt Firmen an, einen Standort in Bochum, Wattenscheid, Gelsenkirchen oder Essen zu eröffnen. Gelockt wurden sie mit Grundstücken oder leer stehenden Gebäuden sowie gewerbesteuerlichen Erleichterungen. „Diese Orte wurden so zu Hochburgen der Bekleidungsindustrie“, sagt Alicia Gorny. „Das weiß heute aber kein Mensch mehr.“

Ziel der Kommunen war es zum einen, Frauen in Arbeit zu bringen und sie so aus der Montanindustrie herauszuhalten, die den Männern vorbehalten bleiben sollte. Zum anderen sollte dadurch der Wegfall der Bekleidungsindustrie im Osten kompensiert werden, wo Produktionsstätten durch die sowjetische Besatzung verloren gegangen waren. Die Bekleidungsindustrie an einem neuen Standort anzusiedeln, war schnell gemacht. „Man musste nur ein paar Nähmaschinen aufstellen, zum Beispiel in einem ehemaligen Kneipengebäude“, erzählt Gorny. „Die Industriegebäude kamen erst später.“

Doch der Boom hielt nicht lange an. In den 1970er-Jahren ging die Bekleidungsindustrie ohne große öffentliche Wahrnehmung schleichend unter. Mit den Billiglöhnen in Südeuropa, später in Asien, konnten deutsche Produktionsstandorte nicht mithalten. Ein Betrieb nach dem anderen meldete Konkurs an und verschwand.

Die Politik wusste, dass die Branche starb.

Alicia Gorny

Dass sich der Niedergang eines riesigen Industriezweigs ohne Aufsehen vollzog, liegt laut Alicia Gorny unter anderem daran, dass es sich um kleine und mittelständische Unternehmen handelte. „Große Betriebe hatten um die 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt sie. „Kein Vergleich zu der Menge an Menschen, die in einer Zeche beschäftigt waren.“ Zwar berichteten die Medien über Firmen, die Konkurs anmeldeten, aber die Information blieb nicht nachhaltig hängen. Es gab aber durchaus Gruppen, die die Tragweite der Lage erfassten. Die mehrheitlich weiblichen Mitglieder der Gewerkschaft Textil-Bekleidung organisierten zahlreiche Proteste und machten auf die wachsende Konkurrenz aus Asien aufmerksam. „Die Politik wusste, dass die Branche starb“, bringt Alicia Gorny es auf den Punkt.

Promotionskolleg

Die Wissenschaftlerin durchsuchte nicht nur Zeitungsarchive, sondern wertete auch Korrespondenzen des damals FDP-geführten Bundeswirtschaftsministeriums aus. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Bekleidungsindustrie geopfert wurde – was nicht schwerfiel, weil mehrheitlich Frauen in diesem Sektor arbeiteten. Nach damaliger Einschätzung konnten diese sich alternativ mehr um den eigenen Haushalt kümmern; als ausschlaggebend galt das Gehalt des Mannes.

Besser Bekleidung aufgeben als Technologie

In den 1970er-Jahren sah sich die exportstarke Bundesrepublik gezwungen, den Aufbau von Industrien in den damaligen Schwellenländern zu unterstützen und Waren zu importieren – um im Gegenzug neue Märkte für den Export zu erschließen. Die Schwellenländer sollten lieber in der Bekleidungsbranche erstarken als im Technologiesektor, in dem Deutschland selbst Ambitionen hatte. „Die Politiker sahen auch keine Notwendigkeit, dass Frauen Arbeit hatten, weil sie ja noch einen Ernährer zuhause hatten. Außerdem herrschte die Meinung vor, dass es in der Bekleidungsindustrie sowieso keine schönen Jobs gäbe“, führt Gorny aus. „Die Jobs unter Tage dürften allerdings auch nicht so schön gewesen sein.“ Zudem konnten selbst einfache Näherinnen durch Akkordarbeit durchaus mehr verdienen als ihre Männer.

Für ihre Doktorarbeit führt Alicia Gorny derzeit Interviews mit Menschen, die in der Bekleidungsindustrie in NRW arbeiteten und sich teils auch in der Gewerkschaft engagierten. „In den Gesprächen wird deutlich, dass die Frauen stolz auf ihren Job waren und darin aufgegangen sind“, erzählt sie. Manche gaben an, mit der Ausbildung zur Näherin ihrem Berufswunsch gefolgt zu sein. Sie konnten nicht nur gut verdienen, sondern hatten auch Chancen, sich hochzuarbeiten, etwa eine Bandleitung zu übernehmen.

Keine Statistiken

Diese Träume waren in den 1970er-Jahren dann ausgeträumt. Unklar ist, was mit den Menschen passierte, die ihre Jobs in der Bekleidungsindustrie verloren hatten. „Der Dienstleistungssektor war die große Verheißung, etwa das Telemarketing“, so Gorny. „Aber ob die Frauen dort wirklich untergekommen sind, ist nicht leicht nachzuvollziehen.“ Land und Gewerkschaften haben dazu keine Statistiken erhoben. Wie viele in Frührente gingen, einen neuen Beruf fanden oder sich arbeitssuchend meldeten, ist also nicht klar.

Den Arbeiterinnen wird vorgeworfen, unorganisiert oder unpolitisch gewesen zu sein – das stimmt nicht.

Alicia Gorny

Klar hingegen ist für Alicia Gorny, dass viele Vorurteile gegenüber den Arbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie ungerechtfertigt sind. „Ihnen wird vorgeworfen, unorganisiert oder unpolitisch gewesen zu sein – das stimmt nicht“, sagt die Forscherin. Die Frauen kämpften für eine gerechte Bezahlung und um ihre Stellen und nahmen die Mehrfachbelastung von Arbeit, Haushalt, Familie und Gewerkschaftsengagement an. Nur ist das selten dokumentiert.

Kaum Spuren im Internet

Alicia Gorny ist in mehreren Frauennetzwerken aktiv. Über diese Kontakte erfährt sie von Begebenheiten, zu denen im Internet nichts zu finden ist, beispielsweise besondere Streiks. „Ich durchsuche das Internet, weiß den Namen der Firma und das Datum, und finde: nichts“, erzählt sie. „Dann denke ich oft: Das kann doch nicht wahr sein.“ Häufig bringen sie nur Recherchen in Printarchiven von Zeitungen zum Ziel. „Digital ist die Sichtbarkeit nicht gegeben“, sagt Gorny. „Ich glaube, dass das etwas mit dem Geschlecht zu tun hat. Berg- und Stahlarbeit sind im Internet viel präsenter.“

In zweieinhalb Jahren will Alicia Gorny mit ihrer Doktorarbeit fertig sein. Ihr Ziel ist, dann viel zu dem Thema publiziert zu haben – sodass die Stimme der Frauen von damals endlich auch in der Öffentlichkeit gehört wird.