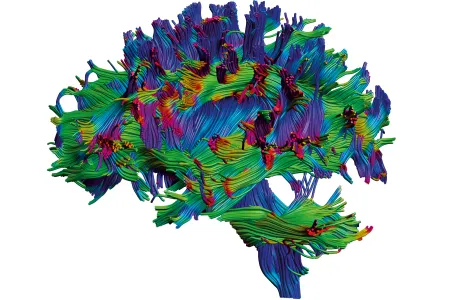

Neurowissenschaften

Den Forschungsschatz sichern

Im Sonderforschungsbereich Extinktionslernen erhalten Forschende Unterstützung beim Speichern, Teilen, Archivieren und Publizieren ihrer Daten.

MRT-Scans, EEG-Aufnahmen, Mikroskop-Bilder, Stress-Fragebögen – Forschende produzieren Tag für Tag einen wahren Schatz an Forschungsdaten. Am Sonderforschungsbereich (SFB) Extinktionslernen der Ruhr-Universität ist man bestrebt, diesen Schatz zu heben, andere daran teilhaben zu lassen und ihn für künftige Generationen von Forschenden verständlich aufzubereiten. Dafür braucht es Vertrauen, Geduld, Überzeugungsarbeit – und Kekse, wissen Dr. Marlene Pacharra und Tobias Otto. Sie unterstützen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim Forschungsdatenmanagement im Informationsinfrastrukturprojekt (INF) des SFB 1280.

Was ist eigentlich Forschungsdatenmanagement (FDM)?

Tobias Otto: Forschungsdatenmanagement bezieht sich auf die Organisation, Speicherung, Dokumentation und Bereitstellung von Daten während des gesamten Forschungsprozesses – das klingt erst einmal abstrakt, gar nicht praxisnah und nach viel Arbeit mit unklarem Nutzen. Das Problem beim FDM ist, dass es sich anfangs auch tatsächlich so anfühlt, aber natürlich nicht so ist. FDM ist eine langfristige Arbeit, die sich oft erst nach Abschluss eines Experiments oder Projekts rentiert. Dann merkt man allerdings sofort, wie sehr es sich gelohnt hat, in die Arbeit zu investieren und die Arbeitsweise wird dann beibehalten.

Marlene Pacharra: Im Idealfall beschäftigt man sich schon vor dem Start des Experiments damit, wie die Forschungsdaten gespeichert und dokumentiert werden sollten. Wichtig sind dabei eine übersichtliche Daten- und Ordnerstruktur und eine Idee, welche Informationen zusätzlich benötigt werden, damit die Daten auch in zehn Jahren noch nachvollziehbar und wiederverwendbar sind. Letzteres sind die Metadaten, von denen häufig gesprochen wird, also die Beschreibung der Forschungsdaten.

Wie sieht das konkret aus? Was sind die Aufgaben eines Data Stewards?

Pacharra: Zunächst einmal gilt: Die Forschungsdatenmanager*innen des SFBs sind die Forschenden selbst, die, ganz im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis, auch selbst für ihre Daten verantwortlich sind. Wir stehen ihnen dabei beratend zur Seite, zeigen ihnen, wie sie ihre täglichen FDM-Routinen verbessern können. Außerdem schaffen wir nachhaltige Infrastrukturen, bauen etwa in enger Zusammenarbeit mit der zentralen Arbeitsgruppe Research Data Services der Ruhr-Universität das neue Forschungsdatenmanagementsystem ReSeeD auf und passen es an die Bedarfe des SFB an. Doch damit diese Werkzeuge überhaupt akzeptiert und Teil des Forschungsalltages werden können, müssen wir uns mit den Wissenschaftler*innen austauschen, ihre Bedarfe abfragen, merken, wo es hakt.

Individuelle Betreuung ist wesentlich, um gutes Forschungsdatenmanagement voranzutreiben

Otto: Wir fragen „Wo stehst du?“ und „Was brauchst du?“ Wir reden mit den Forschenden, schaffen ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines guten Managements, lösen gemeinsam Probleme, verbessern Speicherprozesse und so weiter. Unser INF-Projekt ist also ein Service-Projekt, das auf Kommunikation ausgerichtet ist und unterstützt. Sich mit Kaffee und Keksen dazu zu setzen, die individuelle Betreuung – das halten wir für wesentlich, um gutes Forschungsdatenmanagement voranzutreiben.

Ein wichtiger Bestandteil der Datenmanagement-Strategie am SFB ist das Forschungsdatenmanagementsystem ReSeeD der Ruhr-Universität. Wie kann man sich das vorstellen?

Otto: Um Forschungsdaten zu teilen, arbeiten unsere Forschenden am SFB 1280 momentan mit von uns entwickelten Apps für Metadaten auf einem Netzwerklaufwerk der zentralen IT und nutzen eine definierte Ordnerstruktur. Das System ist über die Jahre gewachsen und funktioniert bis heute, ist stabil und sicher. Aber für Publikation und Archivierung müssen unsere Forschenden andere Systeme nutzen. ReSeeD unterstützt die Sicherung, Dokumentation, Kollaboration, Archivierung und Publikation in einem einzigen System mit hoher Usability für die Forschenden, sodass kein Wechsel zwischen Systemen nötig ist.

Pacharra: Für uns in den Neurowissenschaften ist ReSeeD auch deshalb so wichtig, weil es für unseren Bereich keine etablierten Standards gibt. Für andere Disziplinen gibt es bereits nationale Infrastrukturen.

Seit wann gibt es das aktuelle System?

Otto: Die ersten Überlegungen dazu haben wir 2016 in der Forschergruppe FOR 1581 Extinction Learning angestellt: Wie beschreiben wir unsere unterschiedlichen Forschungsdaten mit Metadaten? Wie müssen einheitliche Ordnerstrukturen aussehen, die für alle Bereiche der Neurowissenschaften funktionieren, also für Tierdaten, humane Daten, EEG-Aufnahmen, MRT-Bilder und so weiter?

Wir wollen Forschende da abholen, wo sie stehen.

Uns war von Anfang wichtig: Das Konzept muss nicht perfekt sein, aber es muss zu den Forschenden passen, damit sie es in ihren Forschungsalltag integrieren können und das Konzept dadurch auch angewendet wird. Wir wollen Forschende da abholen, wo sie stehen, also in der Forschung und nicht im Datenmanagement. Wir denken, dass wir nur so langfristig Erfolg haben und ein gutes Forschungsdatenmanagement gewährleisten können.

Die Ruhr-Universität hat nun eine weltweit genutzte Software weiterentwickelt, um sie als ReSeeD ihren Forschenden zur Verfügung zu stellen. Sie durften das System bereits testen?

Otto: Wir arbeiten eng mit der zentralen Arbeitsgruppe Research Data Services der Ruhr-Universität zusammen und haben mit anderen Nutzern an der Ruhr-Universität die Betaversion des neuen Systems getestet. Das System wird sehr gut! Es ist und bleibt komplett Open Source und wird von unseren IT.Services angeboten. Das System können und sollen alle nutzen und mit entwickeln. Es ist ein System aus der Forschungscommunity für die Forschungscommunity.

ReSeeD wird super.

Pacharra: ReSeeD wird super. Hier sind die Forschungsdaten gut aufbewahrt. Für Sonderforschungsbereiche können gezielt Anpassungen vorgenommen werden, die zum Beispiel fachspezifische Anforderungen an Metadatenschema berücksichtigen.

Wie reagieren die Forschenden auf Aktivitäten des Forschungsdatenmanagements, etwa die Einführung von neuen Systemen?

Pacharra: Die Wissenschaftler*innen haben irre viel Arbeitspensum und Hirnschmalz in ihre Forschung und das Erheben der Daten gesteckt.

Es braucht Vertrauen in die Strukturen des Forschungsdatenmanagements.

Um diesen Schatz, diese Daten verständlich zu teilen, braucht es Vertrauen in die Strukturen des FDM. Dazu ist in manchen Bereichen ein Kulturwandel nötig. Darüber hinaus frisst Datenmanagement Zeit. Die Forschenden wollen forschen, ihre Experimente machen und schnell die Daten ablegen. Sie sind eingespannt und haben keine Zeit, ihre Daten aufwendig weg zu sortieren. Deshalb ist Unterstützung hier so wichtig.

Otto: Mit der Zeit, also mit den entstehenden Forschungsdatenmanagementstrukturen, sind jedoch das Vertrauen in solche Systeme und das Bewusstsein für FDM gewachsen. Die neue Generation an Forschenden wächst mit der Herangehensweise, Daten so früh wie möglich zu teilen, auf.

Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um die Forschenden beim FDM zu unterstützen?

Pacharra: Zum einen haben wir den Lab Data Cleaning Day eingeführt, um die Forscher*innen für die Verwaltung ihrer Forschungsdaten zu sensibilisieren. Das muss im Vorfeld gut geplant sein, denn schließlich bitten wir die Forschenden darum, einen Tag lang ihre Experimente ruhen zu lassen, sich ihre Daten anzuschauen und aufzuräumen. Bei einem Lab Data Cleaning Day sind wir vor Ort und helfen dabei, ihre Datenschätze zu sichern.

Otto: Um den zeitlichen Aufwand möglichst gering zu halten, haben wir uns auf feste Workflows geeinigt. Das Bewusstsein und das Commitment sind mittlerweile da. Ich höre immer wieder „Ich brauche mal wieder einen Data Cleaning Day“ und das ist eine schöne Entwicklung.

Wie gelingt es Ihnen, dass sich alle verpflichtet fühlen und motiviert mitmachen?

Pacharra: Dafür sorgt unter anderem auch unsere neue Forschungsdatenmanagement-Policy, auf die wir uns 2022 mit allen Forschenden des SFBs geeinigt haben und die Verbindlichkeit schafft. Sie hält die Verantwortlichkeiten, Rollen, Workflows, Standards fest.

Die neue Policy zeigt unser Commitment.

Otto: Die Policy zeigt unser Commitment. Wir machen Forschungsdatenmanagement und Open Science nicht nur im stillen Kämmerlein.

Policies

Pacharra: Besonders wichtig ist es uns, verständnisvoll auf die Wissenschaftler*innen zuzugehen und ihre Probleme beim FDM zu verstehen. Nur so können wir sinnvoll beraten und sie beim FDM erfolgreich unterstützen.

Was ist die größte Herausforderung aus fachlicher Perspektive?

Pacharra: Die Humandaten, also Stressfragebögen, Hirnscans, stellen eine große Herausforderung dar. Hier muss viel Mühe darauf verwendet werden, dass diese Daten anonymisiert sind, die Ethik gewahrt wird. Völlig zurecht sind Forschende hier sehr vorsichtig und haben Vorbehalte. Immer schwingt die Sorge mit, dass Rückschlüsse zu Patienten und Versuchspersonen möglich sind. Datenschutz hat hier oberste Priorität.

Otto: Darum sieht unser Workflow drei Kontrollinstanzen vor. Wir stellen Tools für Anonymisierungsworkflows zur Verfügung, die wir selbstverständlich auch mit der Forschungscommunity teilen. Auch das ist Teil des FDM.

Was erhoffen Sie sich vom Forschungsdatenmanagement für die Zukunft?

Pacharra: Wir wollen verhindern, dass die wertvollen Daten noch einmal erhoben werden müssen. Denn in die Erhebung fließt neben Zeit, Mühe und Hirnschmalz auch viel Geld.

Wir hoffen, dass ReSeeD nachhaltig genutzt wird.

Otto: Wir hoffen, dass ReSeeD nachhaltig genutzt wird und die Daten auch noch in über zehn Jahren verständlich und die Experimente nachvollziehbar sind.

Pacharra: Auf diesen Datenschatz sollen, so die große Hoffnung, unterschiedliche Disziplinen zugreifen können. Mit der einheitlichen Ordnerstruktur und den Metadaten wollen wir ein Gerüst schaffen, in dem sich Forschende verschiedener Disziplinen zurechtfinden. Dass ein Psychologe sich Mikroskop-Daten aus der Biologie anguckt und zentrale Aspekte sofort versteht und potenziell damit weiterarbeiten kann.

Das klingt sehr vielversprechend für die Forschung?

Pacharra: Ohja. Denken wir in Richtung Big Data. Manche Forschungserkenntnisse findet man erst, wenn man große Datenmengen sammelt.

Otto: Das ist ja auch die Idee hinter unseren Fokusgruppen im SFB 1280. Die Verfügbarkeit der Daten ist essenziell, um neue, übergreifende Theorien zu bilden, etwa indem man Daten von Tier und Mensch kombiniert, um so neue Erkenntnisse zu gewinnen oder Mechanismen zu entdecken.

Wir erhoffen uns mehr Transparenz.

Pacharra: Künftig wird es auch möglich sein, dass Forschende nachschauen können, ob es zu ihren Hypothesen und Fragestellungen bereits Daten gibt. Das könnte Forschungsprozesse verkürzen. Wir erhoffen uns auch insgesamt mehr Transparenz. In der Psychologie gibt es die sogenannte Reproduzierbarkeitskrise. Je mehr Metainformationen wir jedoch haben, je mehr wir über die Kontexte von Studiendaten wissen, desto eher können auch Fehler und Manipulationen in den Forschungsdesigns entdeckt werden. So zeigt sich, welche Studien sich reproduzieren und replizieren lassen – und welche nicht.

FAIR-Prinzip

Die nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)