Das IceCube-Labor befindet sich in der Nähe der Amundsen-Scott South Pole Station in der Antarktiks. Hier befinden sich zum Beispiel die Computer, die die Daten aufzeichnen.

Astrophysik

Absender verzweifelt gesucht

Alle paar Wochen passiert in der Antarktis etwas Besonderes: Tief unter der Oberfläche zieht eine Lichtspur durch das Eis. Sie dauert nur Bruchteile von Sekunden, aber beschäftigt Forschende jahrelang.

Am Südpol erstreckt sich der Neutrino-Detektor „IceCube“ bis zu 2,5 Kilometer tief in die Eisschicht. Seit 2009 suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch von der Ruhr-Universität Bochum, mit seiner Hilfe nach den Quellen der kosmischen Strahlung. Diese Strahlung prasselt unaufhörlich auf die Erde ein – in Form von verschiedenen Teilchen, etwa Elektronen, Protonen oder auch Neutrinos. Die Strahlung ist überall. Aber welche Himmelsobjekte sie aussenden, ist ungewiss. Neutrinos sollen helfen, den Quellen auf die Schliche zu kommen. Nicht umsonst werden sie auch als Geisterteilchen bezeichnet. Sie können Raum und Materie über riesige Distanzen durchdringen, ohne zu wechselwirken. Das macht sie zu den idealen Kandidaten, um nach den Quellen der kosmischen Strahlung zu suchen, weil sie – egal welche Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen – auf mehr oder weniger direktem Weg von ihrem Ursprung aus zur Erde fliegen.

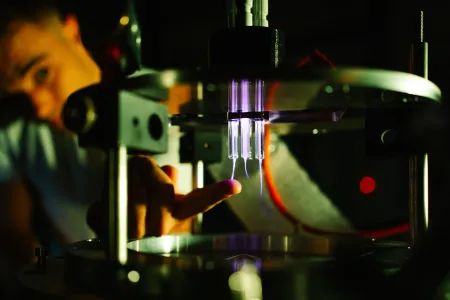

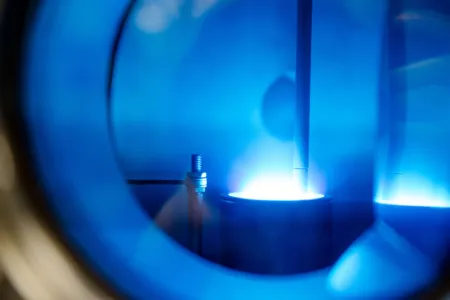

Ihre geisterhafte Natur ist also ein großes Glück – und zugleich eine große Herausforderung. Denn messen kann man Neutrinos auf der Erde nur, wenn sie dort zufällig doch mal mit einem anderen Teilchen wechselwirken. Das IceCube-Team wartet seit vielen Jahren geduldig auf diese Ereignisse. Kommt es zu einer Wechselwirkung eines Neutrinos im Eis, kann dabei ein neues Teilchen entstehen, Myon genannt. Auf seinem Weg durch das Eis zieht das Myon ein schwaches bläuliches Licht hinter sich her, und genau das können die lichtempfindlichen IceCube-Detektoren messen.

Störenfriede aus der eigenen Atmosphäre

„Genau genommen sehen wir eine solche Lichtspur mehrere tausendmal pro Sekunde“, sagt Prof. Dr. Anna Franckowiak, Leiterin der Arbeitsgruppe für Multi-Wellenlängen- und Multi-Messenger- Astronomie und Mitglied des in Bochum koordinierten Sonderforschungsbereichs „Cosmic Interacting Matter“. „Die meisten Teilchen, die wir auf diese Art aufspüren, entstehen allerdings in unserer eigenen Atmosphäre und sind nicht die, nach denen wir suchen“, so die Physikerin weiter. Im Gegenteil. Diese Teilchen, die vor der eigenen Haustür entstehen, erschweren den Forschenden die Suche nach den Boten von den fernen Quellen der kosmischen Strahlung. Sie müssen aus den Messergebnissen herausgefiltert werden.

Der Aufbau des IceCube-Detektors

Der Aufbau des IceCube-Detektors

Das IceCube-Team sucht nach Neutrinos mit hohen Energien, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus der Erdatmosphäre, sondern aus dem All kommen. Registrieren die Forschenden eine Lichtspur im Eis, berechnen sie drei Dinge: die Energie des Teilchens, das die Wechselwirkung verursacht hat; die Richtung, aus der es gekommen ist; und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein Neutrino aus dem All handelt.

Analysen in Echtzeit

Den Algorithmus dafür hat Anna Franckowiaks Team in den vergangenen Jahren immer besser gemacht – und immer schneller. „Wir brauchen 30 Sekunden, um die Energie und Richtung eines Neutrinos zu berechnen“, erklärt sie. „Dann verbreiten wir die Informationen umgehend weltweit.“ Über spezielle Apps wie „Astro-COLIBRI“ – entwickelt von der Ruhr-Universität in Kooperation mit der Université Pais-Saclay – können Interessierte sich informieren lassen, dass ein Neutrino-Ereignis detektiert wurde, und ihr Teleskop in die entsprechende Richtung schwenken. Weil das Signal, das Franckowiaks Team verschickt, maschinenlesbar ist, können geeignete Teleskope sogar automatisch ausgerichtet werden, wenn das IceCube-Team Alarm schlägt. Mit ihnen durchforsten die Forschenden die Himmelsregion, aus der das Neutrino kam, dann nach einem besonders energiereichen Objekt, das der Absender des Teilchens gewesen sein könnte.

„Es ist möglich, dass diese Himmelsobjekte nur kurz aufleuchten, daher ist es so wichtig, dass unser System in Echtzeit funktioniert“, bekräftigt Anna Franckowiak. Beispielsweise könnten Supernovae – explodierende Sterne mit großer Masse – eine Quelle der kosmischen Strahlung sein. So energiereich ein solches Ereignis ist, so schnell ist es aber auch wieder vorbei.

Neutrino-Richtungen präzise bestimmen

Neben ihrem besonders schnellen Algorithmus haben die Bochumer Forschenden allerdings noch eine zweite Berechnungsmethode: Sie ist etwa ein bis zwei Stunden langsamer, dafür aber im Vergleich zu früheren Verfahren um den Faktor vier bis fünf genauer. Die Richtungsbestimmung erfolgt damit in einem zweiten Schritt. „Wenn wir die präziseren Daten vorliegen haben, schicken wir ein Update zu unserer ursprünglichen Neutrino-Meldung raus“, erläutert Angela Zegarelli, Postdoktorin an Franckowiaks Lehrstuhl und Leiterin der Rekonstruktions-Arbeitsgruppe in IceCube.

Die Bochumer Forschenden Anna Franckowiak, Nora Valtonen-Mattila, Giacomo Sommani und Angela Zegarelli (von links) sind Mitglieder im IceCube-Projekt.

Ist eine potenzielle Quelle für das Neutrino gefunden, geht die Rechnerei wieder los. „Dann ermitteln wir, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir – wenn wir in diese Richtung des Himmels schauen – zufällig ein solches Himmelsobjekt aufleuchten sehen, das nichts mit dem Neutrino zu tun hat.“ Der Wert gibt also an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Neutrino wirklich von dem Objekt stammt, das mit den Teleskopen erspäht wurde.

Dabei haben die Astrophysikerinnen und -physiker strenge Grenzwerte. Sie sprechen erst dann davon, eine Quelle der kosmischen Strahlung entdeckt zu haben, wenn die Wahrscheinlichkeit bei 1:1,7 Millionen liegt. Das heißt: Würden sie 1.7 Millionen-mal den Himmel beobachten, würden sie nur ein einziges Mal eine potenzielle Neutrino-Quelle finden, die aber in der Realität gar nichts mit dem gemessenen Neutrino zu tun hat. Die Wahrscheinlichkeit 1:1,7 Millionen drückt das Team in Fachsprache als 5 Sigma aus.

Der Himmel unter Dauerbeobachtung

Der Himmel unter Dauerbeobachtung

Die heißesten Kandidaten für Neutrino-Quellen

Bislang hat IceCube keine Neutrino-Quelle mit diesem Signifikanzwert aufgespürt, aber ein paar Mal war das Team nah dran. 2017 entdeckte das Forschungskonsortium ein Neutrino, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 3 Sigma – oder 1:1.000 – von einem sogenannten Blazar stammte. Das ist eine Galaxie mit einem aktiven Schwarzen Loch im Zentrum, das Materie schluckt, von der ein Teil als Jet in Richtung Erde wieder ausgestoßen wird.

2022 und 2023 rückte IceCube noch näher an die magische Signifikanzschwelle heran: Giacomo Sommani, Doktorand in Franckowiaks Arbeitsgruppe, spürte zwei Neutrinos auf, die ebenfalls von einem aktiven Galaxienkern auszugehen schienen. Anders als im oben beschriebenen Fall handelte es sich dabei aber nicht um einen Blazar, sondern um ein Schwarzes Loch ohne Materiejet in der Galaxie NGC 7469. Die Wahrscheinlichkeit: 3,2 Sigma. 2023 detektierte IceCube zudem 80 Neutrinos mit etwas niedrigeren Energien, die das Team in Zusammenhang mit dem aktiven Galaxienkern von NGC 1068 brachte – mit einer Wahrscheinlichkeit von 4,2 Sigma. „Das ist nah dran, aber wir wollen 5“, unterstreicht Franckowiak.

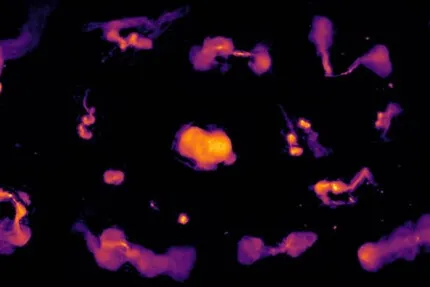

Die Galaxie NGC 7469 könnte eine Quelle der kosmischen Strahlung sein, genauer gesagt das Schwarze Loch in ihrem Zentrum, der sogenannte aktive Galaxienkern. Das Objekt ist 220 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. IceCube detektierte 2022 und 2023 zwei hochenergetische Neutrinos, deren Ursprung NGC 7469 gewesen sein könnte.

Das IceCube-Team sucht daher weiter. Aber nicht nur nach Galaxien, sondern auch nach kleineren potenziellen Quellen. „Zwischenzeitlich hatten wir sogenannte Gezeitenkatastrophen als Quellen in Betracht gezogen“, erzählt Anna Franckowiak. „Sie entstehen, wenn ein Stern zu nah an ein inaktives Schwarzes Loch gerät, das zwar gerade keine Materie schluckt, den Stern aber mit seiner großen Gravitation in die Länge zieht und zerreißt. An der Seite, die dem Schwarzen Loch zugewandt ist, wird stärker an dem Stern gezogen als an der Rückseite.“

Supernovae und Gezeitenkatastrophen

Drei Neutrino-Ereignisse hatte IceCube im Lauf der Jahre entdeckt, die potenziell mit Gezeitenkatastrophen in Zusammenhang gebracht wurden. Aber Fehlanzeige: „Nachdem wir unseren Algorithmus für die Richtungsrekonstruktion verbessert hatten, haben wir die Ereignisse noch einmal analysiert – und die Flugbahn der Neutrinos passt nicht zu den Positionen, an denen die Gezeitenkatastrophen stattgefunden haben“, so die Bochumer Physikerin.

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren

Neben den Gezeitenkatastrophen zieht das IceCube-Team noch ein anderes Phänomen als Quelle der kosmischen Strahlung in Betracht: Supernovae, also gewaltige Explosionen, wie sie am Lebensende von Sternen auftreten, deren Masse zehnmal größer als die der Sonne ist. Dass bei Supernovae Neutrinos mit niedrigen Energien entstehen, ist bekannt. Potenziell könnten diese Extrem-Ereignisse aber auch hochenergetische Neutrinos hervorbringen, die die Weiten des Alls durchqueren können. Nachweisen konnte das noch niemand, aber das IceCube-Team hat erste Hinweise gefunden. Eine Supernova konnte mit einer Wahrscheinlichkeit von 3 Sigma einem hochenergetischen Neutrino zugeordnet werden, das der Detektor registriert hatte.

Warten auf die Explosion in der Milchstraße

Insgeheim wartet Anna Franckowiak aber noch auf etwas anderes: ein Ereignis direkt vor der Haustür, eine Supernova in unserer eigenen Milchstraße. „Diese könnten wir auch dann mit IceCube aufspüren, wenn die Neutrinos nicht die höchsten Energien erreichen“, erklärt Nora Valtonen-Mattila, Postdoktorin an Franckowiaks Lehrstuhl und Leiterin der „Low-Energy“-Arbeitsgruppe in IceCube. „Denn dann würden so viele Neutrinos aus dieser Richtung kommen, dass es nicht nur eine Lichtspur geben würde; unser ganzer Detektor würde auf einmal hell werden. Das wäre eine Sensation.“ Eine Sensation, die allerdings nur ein- bis dreimal pro Jahrhundert in der Milchstraße vorkommt. „Es wäre toll, wenn ich das erleben dürfte“, träumt Franckowiak.

Anna Franckowiak leitet an der Ruhr-Universität Bochum die Arbeitsgruppe Multi-Wellenlängen- und Multi-Messenger-Astronomie.

Weil sich das IceCube-Team darauf nicht verlassen kann, arbeitet es unaufhörlich daran, die Detektionsmethoden zu verbessern. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler optimieren die Algorithmen zur Richtungsbestimmung der Neutrinos weiter. Immer bessere Teleskope steigern die Chancen, die potenzielle Quellen zu finden. Und nicht zuletzt bekommt IceCube zeitnah ein Upgrade mit neuen Detektorsträngen im Zentrum, sodass ihm auch Neutrinos mit etwas niedrigeren Energien in die Fänge gehen können. Wäre doch gelacht, wenn nicht irgendwann ein Geisterteilchen dabei wäre, das seine Herkunft zweifelsfrei verrät.

Was im Inneren der Neutrino-Quellen vor sich geht

Originalveröffentlichungen

Originalveröffentlichungen