Chemie

Wie entstehen filigrane Eiskristalle?

Sternförmige Eiskristalle sind nicht nur schön anzuschauen. Sie sind im Universum etwas ganz Besonderes.

Nicht jeder kann Schnee etwas Positives abgewinnen. Aber unbestritten ist, dass Eiskristalle wunderschöne Strukturen annehmen können. Warum treten sie manchmal in symmetrischer Sternenform auf?

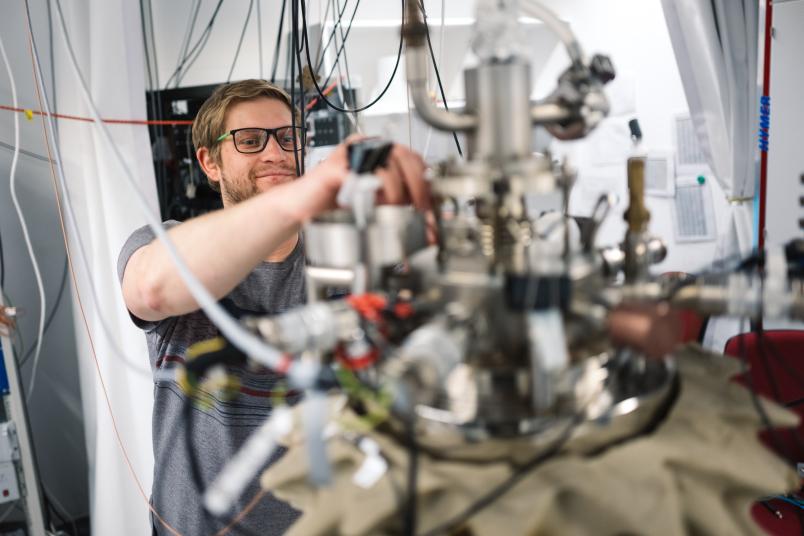

Cord Bertram, Doktorand im Exzellenzcluster Resolv, forscht mit Lehrstuhlleiterin Prof. Dr. Karina Morgenstern an Eisstrukturen. Die beiden lassen manchmal selbst Eiskristalle im Labor wachsen und wissen: „Das Eis, wie wir es kennen, ist im Universum etwas ganz Besonderes“, so Cord Bertram.

In den Weiten des Weltalls tritt Eis in der Regel in ungeordneter Form auf, ähnlich wie in Schneematsch. Die kristalline Form, in der die Moleküle eine strenge Ordnung einnehmen, ist selten. Auf der Erde scheinen dafür perfekte Bedingungen zu herrschen. Kristallines Eis findet sich zum Beispiel in Gletschern, wo es allerdings als kompakte Schicht auftritt. Aber wie entstehen die fein verästelten sternförmigen Kristalle, die manchmal als Schnee vom Himmel fallen?

Wabenförmiges Kristallgitter

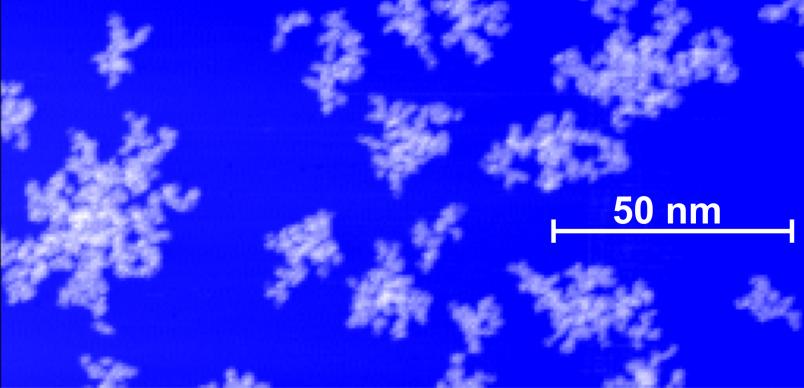

Solche Eiskristalle bilden sich in der oberen Atmosphäre, wenn Wasser in der Kälte an Staubteilchen kondensiert. Gibt es einen Kristallisationskeim, lagern sich weitere Wassermoleküle oder Gruppen von Wassermolekülen an.

Wassermoleküle bestehen aus drei Atomen, einem Sauerstoff und zwei Wasserstoffen. Sie gehen untereinander eine spezielle Form der chemischen Bindung ein, die Wasserstoffbrücken. Jedes Wassermolekül kann anderen Molekülen zwei solcher Wasserstoffbrücken anbieten und seinerseits zwei Wasserstoffbrücken empfangen. Ist es kalt genug, erstarren die Moleküle dadurch in Form eines dreidimensionalen sechseckigen Kristallgitters.

In der oberen Atmosphäre herrschen keine idealen Bedingungen.

Cord Bertram

Sind genügend Wassermoleküle vorhanden, reichen schon ein paar Grad Celsius unter dem Nullpunkt, damit ein Eiskristall entsteht. Unter solchen idealen Bedingungen würde der Kristall in Form eines Prismas wachsen, also als Körper mit einer sechseckigen Grundfläche – denn diese Anordnung nehmen die Moleküle aufgrund der Wasserstoffbrückenbindungen ein.

„In der oberen Atmosphäre herrschen aber keine idealen Bedingungen“, erklärt Cord Bertram. Es sind viel weniger Wassermoleküle vorhanden. „Wenn man Eiswürfel im Gefrierfach macht, dann drängen sich eine Tonne Wassermoleküle pro Kubikmeter. In der oberen Atmosphäre sind es nur lächerliche 0,5 Gramm auf vergleichbarem Raum.“

Verästeltes Wachstum

Unter diesen Umständen dauert es viel länger, bis ein genügend großer Eiskristall gewachsen ist, der so schwer ist, dass er zu Boden fällt. Bis dahin gelangt der Eiskristall manchmal in große Höhen und erfährt sehr tiefe Temperaturen. „Einige Wolken befinden sich 90 Kilometer über dem Erdboden“, so Bertram. „In ihnen herrschen Temperaturen von minus 150 Grad Celsius.“ Genau ein solches unterkühltes Wachstum braucht es, damit sich fein verästelte Eiskristalle bilden. Aber warum entstehen die filigranen Strukturen und kein Prisma?

Karina Morgenstern und Cord Bertram lassen im Labor Eiskristalle auf einer Oberfläche wachsen. Wassermoleküle lagern sich von außen an den Kristallisationskeim an. Die Temperatur reicht nicht aus, um Moleküle von dort ins Innere der Struktur zu transportieren. Statt eines Prismas entsteht ein sternförmiger Kristall mit sechs Armen. Das mikroskopische Modell für ein Wachstum auf der Oberfläche erklärt zwar die Verästelung, die genauen zugrunde liegenden Prozesse in der Atmosphäre sind aber unbekannt.

Selbst wenn sich in der Atmosphäre sternförmige Eiskristalle bilden, heißt das nicht, dass sie auch in dieser Form auf der Erde ankommen. Nur wenn es am Boden sehr kalt ist, bleiben die symmetrischen Strukturen erhalten. Schmelzen sie auf dem Weg nach unten an, können sie ihre filigrane Anordnung verlieren.

Ob es Schneematsch oder Pulverschnee gibt, hängt auch von der Schneedichte ab. Liegen besonders viele Eiskristalle in der Atmosphäre vor, verhaken sie sich ineinander und bilden größere Flocken.