Astronomie

Euclid wagt einen ersten Blick

Das neue Weltraumteleskop mit starker deutscher Beteiligung hat wenige Wochen nach dem Raketenstart die ersten Testbilder geliefert. An der Mission ist auch die Ruhr-Universität beteiligt.

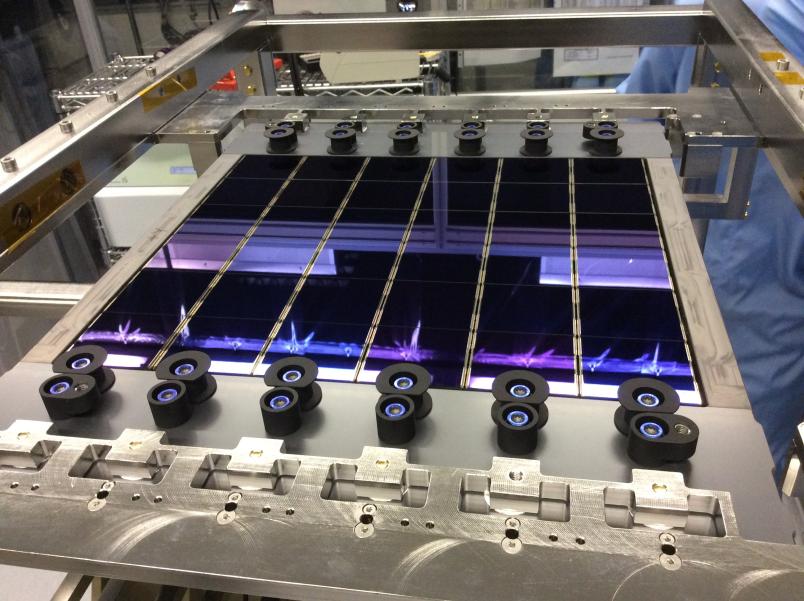

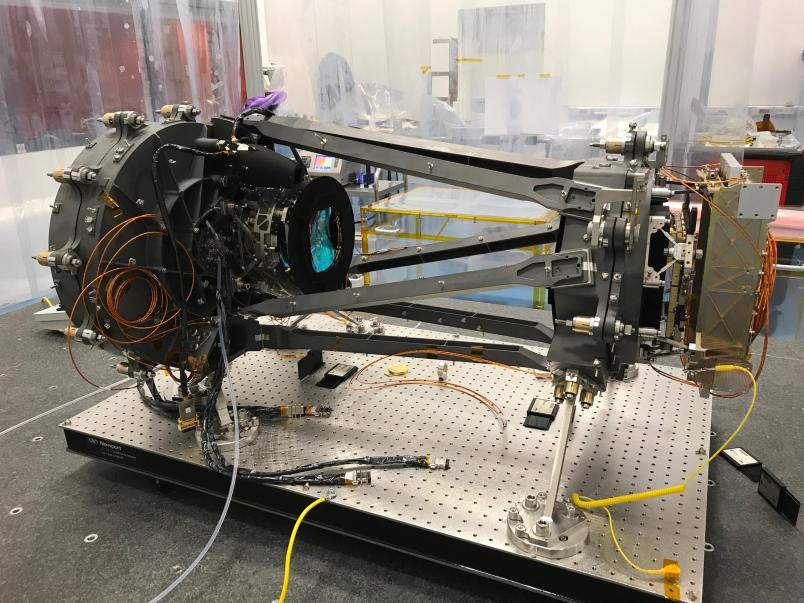

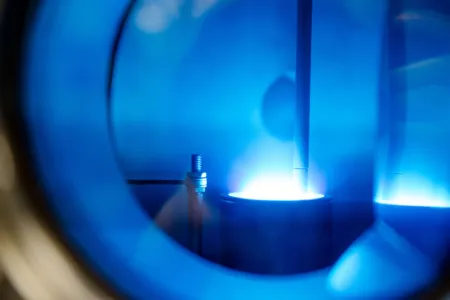

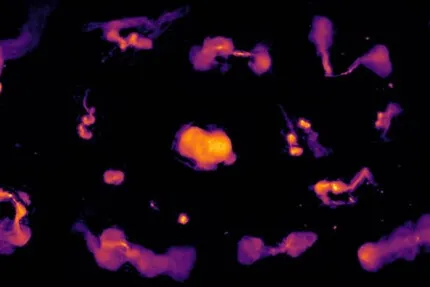

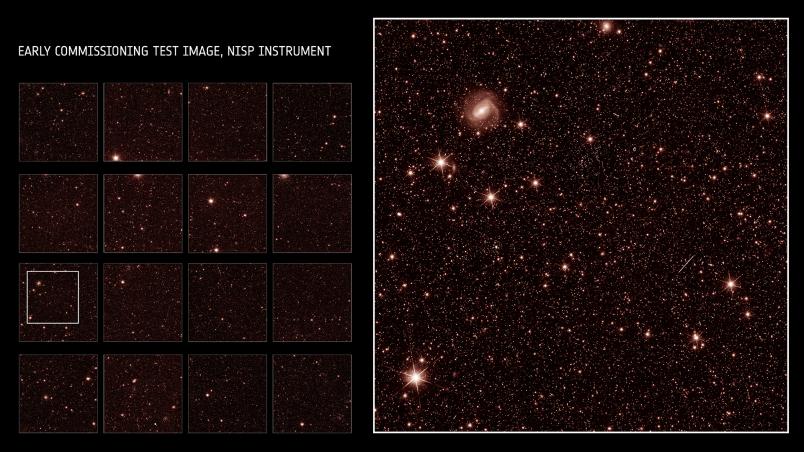

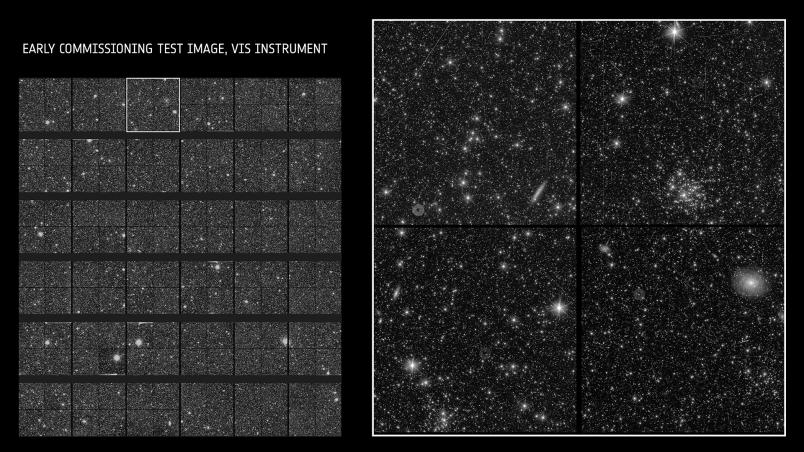

Das Weltraumteleskop Euclid ist am 1. Juli 2023 ins All gestartet und hat nun erste Bilder zur Erde geschickt. Sie zeigen eine hervorragende Bildqualität. Euclid verfügt über zwei Kameras: Die VIS-Kamera liefert hochaufgelöste Bilder im sichtbaren Licht, während die NISP-Kamera infrarotes Licht misst und sowohl Bilder wie auch Spektren liefert. Mit den Daten von VIS und NISP erhoffen sich die sechs aus Deutschland beteiligten Institute des internationalen Euclid-Konsortiums, in Zukunft Aufschluss über den Einfluss der Dunklen Materie und Dunklen Energie auf die Struktur des Universums und die ersten Objekte in der Frühphase des Universums zu verstehen. An der Mission der European Space Agency (ESA) ist Prof. Dr. Hendrik Hildebrandt von der Ruhr-Universität Bochum beteiligt.

An Bord von Euclid befindet sich die bislang größte Bildebene der Wissenschaftsgeschichte. Euclid wird schon nach wenigen Tagen mehr wissenschaftliche Bildinformation zur Erde gesendet haben, als dies das Weltraumteleskop Hubble in den über 33 Jahren seiner Arbeit bislang tat.

Diese unbehandelten Rohbilder lieferten die beiden Kameras VIS und NISP:

Die Reaktionen der Mitglieder des Euclid-Konsortiums sind überschwänglich. „Obwohl diese ersten Testaufnahmen noch nicht für wissenschaftliche Zwecke verwendbar sind, freue ich mich, dass das Teleskop und die beiden Instrumente jetzt im Weltall hervorragend funktionieren“, sagt Knud Jahnke vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.

Nun beginnt die Arbeit für die Ingenieurs- und Wissenschaftsteams, um die am Erdboden entwickelten Einstellungen an die reale Weltraumumgebung anzupassen und die Instrumente zu kalibrieren. Dadurch bekommt die umfangreiche Euclid-Datenverarbeitungssoftware die notwendigen Informationen, um optimierte Bilder der Instrumente VIS und NISP zu berechnen und der Wissenschaft ein Werkzeug für die Erforschung des dunklen Universums zur Verfügung zu stellen.

Euclid bald am Bestimmungsort angekommen

„Wir freuen uns sehr, dass die Phase der Inbetriebnahme von Euclid gut voranschreitet“, sagt Alessandra Roy, Euclid-Projektleiterin in der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. „Die Sonde wird in Kürze ihre endgültige Position in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde erreichen und mit den wissenschaftlichen Beobachtungen beginnen. Dann wird Euclid Licht in die dunkle Seite des Universums bringen.“

Euclid wird zum ersten Mal vom Weltraum aus systematisch den Einfluss von Dunkler Materie und Dunkler Energie auf die Entwicklung und großräumige Struktur des Alls untersuchen. Diese weitgehend unbekannten und unsichtbaren Bestandteile des Universums machen zusammen einen Anteil von 95 Prozent des Kosmos aus. Während die Dunkle Materie die Gravitationswirkung zwischen und innerhalb von Galaxien bestimmt und zunächst für eine Abbremsung der Ausdehnung des Weltalls sorgte, ist die Dunkle Energie für die derzeitige beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich.

Mehr zu den Instrumenten VIS und NISP

Über das deutsche Euclid-Konsortium